Tilman Baier ist Chefredakteur der Kirchenzeitung für Mecklenburg und Pommern. Ein Bericht über das protestantische Pfarrhaus veranlasste einen Leser, sich zu melden, um etwas richtigzustellen. Baier berichtet:

Das Redaktionstelefon klingelt. Am anderen Leitungsende lässt sich die freundliche Stimme eines älteren Mannes vernehmen: „Guten Tag, mein Name ist Hans-Jürgen Bernhardi aus Malchow. Sie haben da einen Fehler in der Kirchenzeitung.“

Das kommt vor, ist aber jedesmal ärgerlich – und so frage ich gleich nach. Doch die Stimme beruhigt mich: „Dafür können Sie nichts, das ist auch kaum bekannt und darum eine kleine Sensation."

Die Frauen heirateten in ein Amt hinein

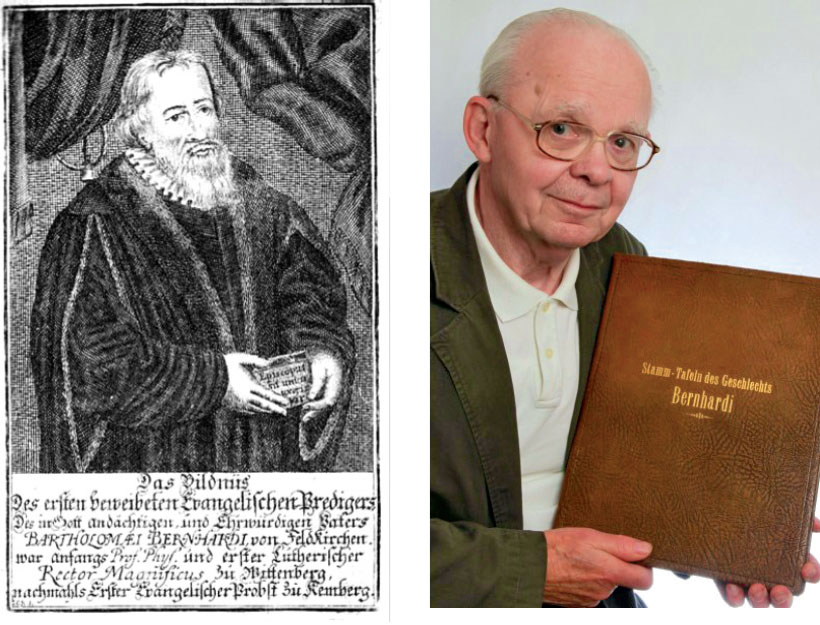

Es geht um Martin Luther und seine Frau Katharina, die landläufig als erste Pfarrfrau tituliert wird, wie es auch wieder in dem Artikel über das evangelische Pfarrhaus geschah. Weder Katharina Luther noch Walburga Bugenhagen seien die die erste Pfarrfrau, so erklärt mir Hans-Jürgen Bernhardi, langjähriger Organist im Ehrenamt an der Malchower Stadtkirche. Es sei seine Urahnin Auguste gewesen, geborene Panier. Diese sei nach der ihm vorliegenden Familienforschung über die Gelehrten und Pastorenfamilie Bernhardi am 24. August 1521 einem Bartholomeus Bernhardi angetraut worden, der einen Monat zuvor, am 21. Juli, zum Propst von Kemberg in Sachsen eingesetzt worden war. Aber er schicke mir noch das Material.

Dann kommt ein Umschlag mit einer Kopie der Ahnentafel und folgenden Zeilen: „Für Bartholomäus B. und seine Freunde um Luther muss das wie ein Donnerschlag, besser, wie ein Magnificat bei J. S. Bach mit Pauken und Trompeten, gewesen sein. Welch ein Wagnis, Luthers Empfehlung und Weisung, einen solchen Weg zu gehen (er selber war beileibe nicht heiß auf die Ehe in jener Zeit). Wenig verheißungsvoll. Und gar erst für die Ehefrauen. Sie haben in ein Amt hineingeheiratet. Sie waren ´Vorzimmerdamen´, öffneten die Haustüren. Ihre Ohren umwehte eisige Kälte mit den Anfeindungen einer solchen Ehe. Auch noch von den Entgleisungen ihrer Ehemänner in ihren Amt zu hören, sie im Herzen zu ertragen, mit zutragen, mit Liebe, ist für uns heute total unverständlich, unbegreifbar. Parallelen bis in unsere Zeit (DDR) zu unseren Pastoren und Kantoren tun sich auf.“

Ich bin neugierig geworden und fange an zu recherchieren: Schon bei Wikipedia, dem großen Internetlexikon, werde ich fündig. Dort steht:

Bartholomäus Bernhardi wird als Sohn eines Spruchrichters in Schlins bei Feldkirch in Westösterreich geboren, besucht 1499 zusammen mit Martin Luther die Lateinschule in Eisenach und immatrikuliert sich 1503 an der Erfurter Universität. Er wechselt an die neu gegründete Universität Wittenberg, wo er nach dem Studium Professor für Physik wird.

Nebenbei studiert er Theologie, tritt 1509 in den Augustinerorden ein, wird Subdiakon in Brandenburg an der Havel, dann Diakon in Halberstadt und Priester im schweizerischen Chur. 1516 kehrt er nach Wittenberg in den Lehrbetrieb zurück. 1518/19 ist er Rektor der Universität.

Während dieser Jahre lernt er auch die Ideen seines einstigen Schulfreundes Martin Luther kennen. Bernhardi steht hinter seinem Freund, als dieser seine 95 Thesen der Öffentlichkeit bekannt macht und verteidigt ihn während des Ablassstreites 1518 als Rektor der Wittenberger Hochschule.

Im gleichen Jahr wütet die Pest in Mitteldeutschland. Auch der Propst von Kemberg, einer kleinen Stadt südlich von Wittenberg, stirbt daran. Sein Nachfolger wird Bernhardi als Propst und Stadtpfarrer und ist der Erste, der die evangelische Lehre dort verkündete. Am 24. August 1521 vermählte er sich trotz seines Priestergelübdes mit der Kembergerin Gertraude Auguste Pannier. Aus dieser Ehe gehen sieben Kinder hervor. Damit werden beide die Begründer des evangelischen Pfarrhauses.

Sein Freund Luther schreibt ihm von der Wartburg einen Brief, bewundert den Mut Bernhardis und übermittelt ihm herzliche Segenswünsche. Die Hochzeit erregt die Gemüter, und Bernhardi muss seinen Schritt zur Ehe öffentlich verteidigen. Dabei fordert Erzbischof Albrecht von Magdeburg und Mainz den sächsischen Kurfürsten Friedrich den Weisen auf, Bernhardi an das geistliche Gericht auszuliefern.

Zu seiner Verteidigung reicht Bernhardi eine von ihm verfasste und von Philipp Melanchthon überarbeitete Schutzschrift (Apologia pro M. Bartzholomaeo praepositio, qui uxorem in sacerdotio duxit) ein. Dem Erzbischof genügt Bernhardis Rechtfertigung nicht, doch Friedrich der Weise bewahrt ihn vor weiteren Verfolgungen.

Bernhardi musste allerhand aushalten

Als Kemberg im Schmalkaldischen Krieg nach der Schlacht bei Mühlberg von Spaniern besetzt wird, hat Bernhardi mit seiner Gemeinde Misshandlungen auszustehen. Er selbst wird über seinem Studiertisch aufgehängt, doch seine Frau kann ihn befreien. Ein anderes Mal wird er von den spanischen Söldnern an ein Pferd gebunden und in das kaiserliche Heerlager geschleift, wo ihn ein deutscher Offizier von der Tortur erlöst.

Dennoch bleibt er seiner Gemeinde treu verbunden bis zu seinem Tod am 21. Juli 1551. Sein Grabstein befindet sich noch immer in der Kemberger Stadtkirche. Leider ist der berühmte Kemberger Flügelaltar von Lucas Cranach dem Jüngeren, auf dem Bernhardi zu sehen war, 1994 bis auf Reste einem Schwelbrand zum Opfer gefallen. 1987 errichtete man ihm in seinem österreichischen Geburtsort Schlins vor der St. Anna Kapelle ein Denkmal.

Allerdings – ein Denkmal für die erste Pfarrfrau der Weltgeschichte gibt es bis heute noch nicht.