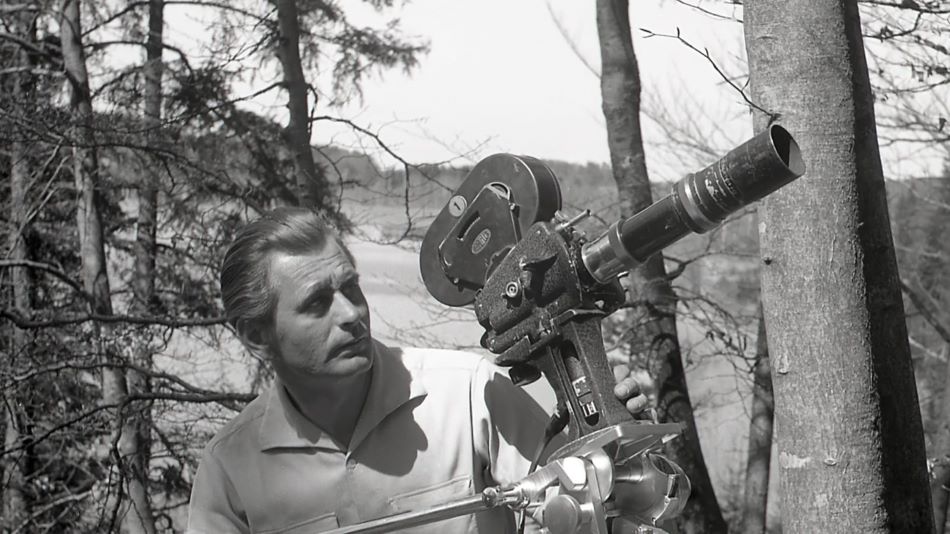

Die Balz der Paradiesvögel in Papua-Neuguinea oder Berggorillas in den Urwäldern des Kongo: Der Pionier des Tierfilms, Heinz Sielmann (1917-2006), holte viele Tiere und Landschaften zum ersten Mal ins deutsche Fernsehen. Vor 60 Jahren, im April 1965, startete er mit den „Expeditionen ins Tierreich“ seine erste Fernsehsendung im Norddeutschen Rundfunk (NDR). 26 Jahre lang war Sielmann das Gesicht des Formats, produzierte mehr als 150 Folgen. „Seine Filme haben einen unschätzbaren Beitrag geleistet, Menschen für die Schönheit und Vielfalt der Natur zu begeistern“, erklärt die Heinz Sielmann Stiftung in Duderstadt (Niedersachsen).

Diese Mission führt Produzent Jörn Röver seit über 20 Jahren fort. „Kaum eine Sendung läuft länger im deutschen Fernsehen“, freut sich der Biologe und Chef von Doclights, einer Produktionsfirma unter anderem für Naturfilme. Auf der großen Weltkarte in seinem Büro hat er aktuelle Drehorte mit Nadeln markiert, zwölf Teams sind weltweit für „Expeditionen ins Tierreich“ unterwegs. Als „weiße Flecken in der Tierfilmwelt“ hat er die Schweiz, Frankreich und die Ostküste Kanadas auf seiner Landkarte.

Expedition mit 300 Kilo Hightech

„Wir wollen Tiere ungestört in ihrer natürlichen Umgebung zeigen und ihre Geschichte erzählen“, sagt Röver. Das müsse nicht unbedingt etwas Exotisches sein. Auch in deutschen Wäldern gebe es viel zu entdecken.

Während Sielmann seine Ausrüstung selbst zusammenbastelte, ziehen Tier- und Naturfilmer heute mit 300 Kilogramm Hightech auf ihre Expeditionen. Röver erklärt: „In dunklen Höhlen oder Nestern können wir mit modernen lichtempfindlichen Kameras filmen, dazu kommen Wärmebild- und Superzeitlupenkameras.“ Auch leise Kameradrohnen würden immer häufiger eingesetzt, etwa für Orang-Utans in 40 Meter hohen Baumwipfeln oder schwimmende Orcas, die zu schnell für bootfahrende Filmteams sind. Doch Technik ist nicht alles, gefragt sind auch biologisches Fachwissen und Ausdauer.

Das Wissen um den Schatz

Denn schnell geht im Naturfilm nichts: „Von der ersten Idee bis zum fertigen Film dauert es im Schnitt drei Jahre“, sagt der Produzent. Dreharbeiten dauern Monate, manchmal sind Genehmigungen kompliziert oder im Filmgebiet leben indigene Völker. „Wer ihr Vertrauen gewinnen will, muss sich Zeit nehmen und ihnen gut zuhören.“ Waren früher nur Tiere vor der Kamera, gehe es heute oft auch um naturverbundene Kulturen und Menschen, die unter Umweltzerstörung, Klimawandel und Artensterben leiden.

„Wir zeigen, welcher Reichtum verloren geht“, sagt Röver. Das Wissen um diesen Schatz sei nie wichtiger gewesen als heute, denn der Verlust an Arten schreitet schneller voran als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Laut Living Planet Report 2024 des Umweltverbandes WWF sind seit 1970 die untersuchten Populationen von Säugetieren, Vögeln, Fischen, Amphibien und Reptilien durchschnittlich um 73 Prozent zurückgegangen.

Zum Jubiläum strahlt der NDR am 30. April um 20.15 Uhr eine Sonderausgabe der Sendung aus. Die Jubiläumsfolge wirft einen Blick hinter die Kulissen, zeigt die rasanten technischen Entwicklungen in der Naturfilmproduktion und gibt hautnahe Einblicke in die Arbeit der Tierfilmer damals und heute.