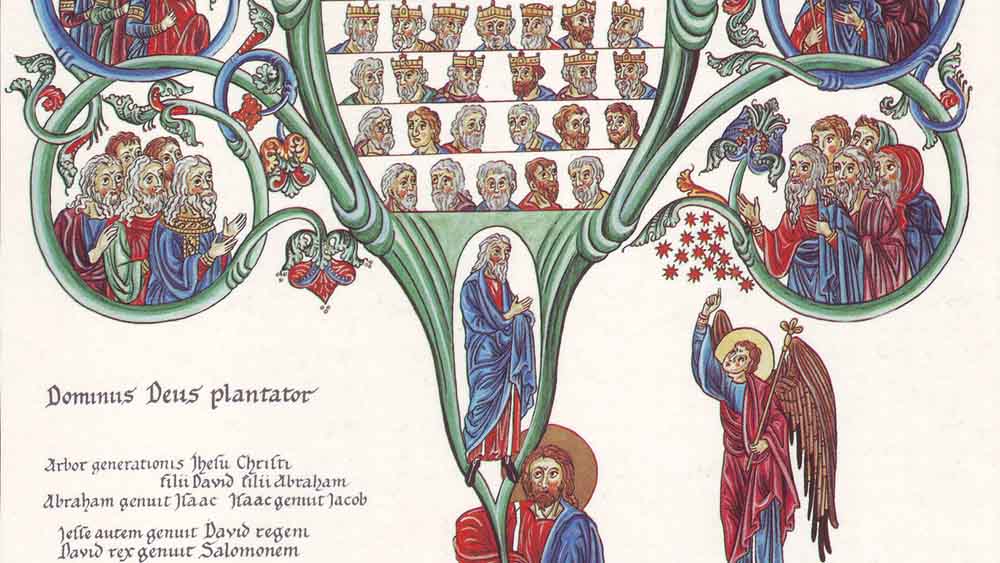

Wissenschaftlich haltbar ist er wohl nicht, der Stammbaum Jesu im Lukasevangelium, der sich über König David bis zu Adam zieht. Familienforscher Jens Jarchow aus der Kirchengemeinde Rittermanshagen nahe der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) schmunzelt. „Die Erde ist doch etwas älter, als sie es demzufolge wäre“, sagt er. Und wurde Jesus der Bibel zufolge nicht vom Heiligen Geist gezeugt? – Für Jarchow ist insofern klar: „Es ging den Verfassern mit dem Stammbaum einfach darum, Jesu Verbundenheit mit wichtigen Personen aufzuzeigen.“ Um etwas ähnliches gehe es ja auch heute bei der Ahnenforschung: Verbindungen aufzuzeigen. Nur eben wissenschaftlich fundiert.

Vor 1876 haben nur die Kirchen die Geburts-, Tauf- und Sterbedaten registriert

„Jens, kann ich jemanden zu Dir schicken?“ Alle paar Monate bekommt Jens Jarchow, der früher im Museum, dann im Stadtarchiv von Waren gearbeitet hat, so einen Anruf von Pastorin Jette Altschwager. Denn in den Kirchenbüchern aller Gemeinden ist verzeichnet, wer wann geboren, getauft oder getraut wurde und gestorben ist – erst ab 1876 haben die Standesämter diese Aufgabe übernommen. Ahnenforscher landen daher oft bei den Pfarrämtern. Oder im elektronischen Archiv „Archion“, in dem zumindest alle mecklenburgischen Kirchenbücher einzusehen sind.

Jarchow liebt es, den Hobbyforschern zu helfen. Vor ein paar Wochen haben er und weitere Experten des Vereins mecklenburgische Familien- und Personengeschichte zum zweiten Mal ins Pfarrhaus Rittermannshagen eingeladen, um Grundlegendes zum Thema zu vermitteln und Beratung anzubieten. „Etwa 30 Leute sind gekommen“, erzählt er. Manche mit Briefen oder Urkunden in Sütterlin oder der noch älteren Schreibschrift Altdeutsch. „Denen konnte ich erzählen, was drinsteht.“ Wobei das nicht immer spektakulär ist. „Damals hat man viel schwülstiger geschrieben“, erklärt er lachend. „Da brauchte es schon mal drei Seiten für die Aussage: Ich komme morgen.“

Schwierig: wenn uneheliche Kinder mit unbekanntem Vater zur Familie gehören

Andere Besucher hatten Fragen wie: Stimmt es, dass meine Urgroßmutter hier getauft wurde? Dritte brauchten Hinweise dazu, wie man die Familienforschung überhaupt beginnt, die eigene Ahnentafel oder einen Stammbaum aufzeichnet. Was nicht das gleiche ist. „Die Ahnentafel führt von der Gegenwart in die Vergangenheit und stellt alle direkten Vorfahren einer Person dar – während der Stammbaum alle Nachkommen mit gleichem Namen eines Stammvaters aufzeigt“ wie Jarchow erklärt.

Wie weit zurück Menschen bei der Ahnenforschung kommen, hängt von vielen Faktoren ab. Bis zum Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert zu gelangen, sei in der Regel „auch ohne jahrelange Forschung“ gut möglich, sagt Jarchow. Wenn nicht uneheliche Kinder mit unbekanntem Vater auftauchen oder „Namensabschleifungen“… Letztere sind in Mecklenburg etwa entstanden, als Pastoren aus Sachsen in die Region kamen und die platt gesprochenen Namen falsch notierten. „Da wurde aus Habichtshorst schon mal Havekost.“

Familienforschung wirkt auch als Korrektiv gegen Nationalismus

Wer neu in die Ahnenforschung einsteigt, fragt am besten erstmal im Umfeld nach, etwa bei den Großeltern und Urgroßeltern, sofern sie noch leben, rät Jarchow. „Dann hangelt man sich von der Geburt zur Eheschließung der Eltern, von dort zur Geburt ihrer Eltern und guckt auch die Sterberegister durch. So ergibt sich irgendwann ein Gewebe, in dem alle Personen verbunden sind.“

Überhaupt: Verbundenheit. In Zeiten, in denen nationalistisches Denken stärker wird, empfindet Jarchow die Familienforschung auch als Korrektiv. „Denn die wenigsten Familien sind über 10, 20 Generationen am selben Ort geblieben“, sagt er. „Die meisten sind gewandert, quer durch Europa.“ So seien im Grunde alle Europäer miteinander verbunden. „Das fasziniert mich immer: dass wir in einer Symbiose leben.“ Während viele sich als getrennt von den anderen sähen. Er selbst kann seine Vorfahren inzwischen bis 1278 zurückverfolgen und weiß zum Beispiel, das die alten mecklenburgische Adelsgeschlechter fast alle in seiner Ahnentafel vorkommen; ebenso zwei Brüder von Sibylla Schwarz, der Barockdichterin aus Greifswald.

Zum Dank kam ein Paket mit Schweizer Schokolade

Woher komme ich, von wem stamme ich ab? „In unsicheren Zeiten wächst bei den Menschen das Bedürfnis, sich an irgendetwas zu orientieren“, sagt Jarchow. Auch die Familienforschung boome dann. Manchmal kommt es allerdings auch zu Irrtümern. Jarchow erinnert sich an eine Schweizerin, die nach Rittermannshagen kam, um die Kirchenbücher der Gemeinde einzusehen. „Sie war begeistert von der Landschaft und hat gesagt, sie spüre, dass sie von hier stamme.“ Ein Blick ins Kirchenbuch zeigte dann aber, dass ihre vermeintliche Urgroßmutter schon als Baby gestorben war. „Ihre tatsächlichen Vorfahren, das haben wir auch herausgefunden, stammten aus Schlesien und Ostpreußen und waren aus der Schweiz gekommen!“ Die Dame habe anfangs etwas traurig gewirkt. „Ich habe ja ihren Traum zerstört“, sagt Jarchow. Einige Zeit später allerdings habe sie ein Paket geschickt – mit herzlichem Dank und viel Schweizer Schokolade.