Die Karwoche, also die Tage zwischen Palmsonntag und Karsamstag, sind von besonderen Traditionen geprägt. Sowohl die Form der Gottesdienste als auch die Volksbräuche bilden die Passion Jesu ab, indem sie auf Pracht und Genuss verzichten und die Tage in betonter Schlichtheit gestalten.

Schon seit dem Beginn der Passionszeit entfallen in der gottesdienstlichen Liturgie die festlichen Gesänge des Gloria – das „Ehre sei Gott in der Höhe“ – und des „Halleluja“ nach der Epistellesung. In der Karwoche wird dann auch das „Gloria Patri“ – „Ehr sei dem Vater und dem Sohn“ – nach dem Psalmgebet gestrichen.

In katholischen Gegenden schweigen die Kirchenglocken in den „stillen Tagen“ – was allerdings nicht unbedingt heißt, dass Ruhe herrscht: In manchen Gegenden Westfalens ersetzen nach wie vor Klappern oder Ratschen das Geläut. Noch vor 50 Jahren zogen in vielen Gemeinden sogenannte Rappeljungs durch die Straßen, die mit Lärminstrumenten auf den Beginn der Gottesdienste aufmerksam machten.

Eine Ausnahme in der stillen Zeit ist der Gründonnerstag. Das Gedächtnis an die Einsetzung des Abendmahls wird als Fest begangen; darum ist die liturgische Farbe an diesem Tag nicht das Violett der Trauer, sondern das Weiß eines Jesusfestes. Heute gibt es vielerorts Gottesdienste am Abend, der Zeit des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern. Auch Feiern in Anlehnung an das jüdische Passa-Mahl sind verbreitet.

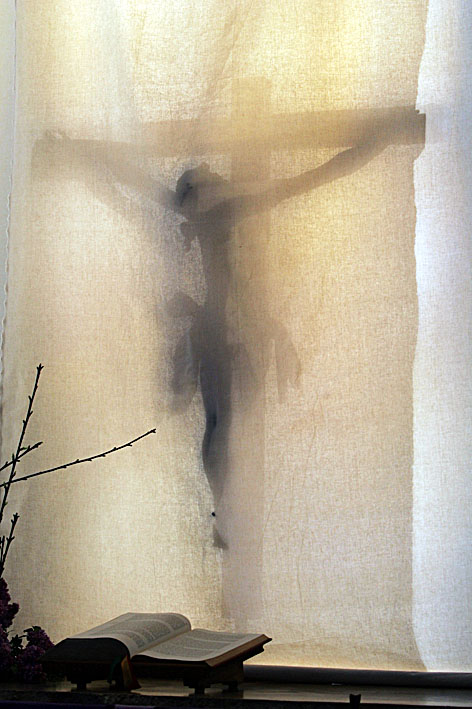

Der Höhepunkt der Karwoche ist dann der Karfreitag, der Tag des Gedenkens an Jesu Kreuzestod. An diesem Tag erlöschen selbst die Kerzen auf dem Altar, und die Orgel verstummt. Die liturgische Farbe ist schwarz; in manchen Gemeinden ist es zudem üblich, den Altar nach der Lesung des Sterbeevangeliums ganz leerzuräumen. In vielen Kirchen findet neben dem Hauptgottesdienst am Morgen oder stattdessen eine liturgische Feier zur überlieferten Todesstunde Jesu um 15 Uhr statt.

Während ursprünglich der Karfreitagsgottesdienst der einzige ohne Eucharistie war – in der katholischen Kirche wird auch heute noch nur eine Kommunion gefeiert, bei der die am Gründonnerstag geweihten Hostien ausgeteilt werden –, entwickelte er sich im Laufe des 19. Jahrhunderts im evangelischen Bereich zu einem der wenigen Gottesdienste, an denen auf jeden Fall Abendmahl gefeiert wurde. Um den Bußcharakter des Tages hervorzuheben, kamen die Gläubigen dann oft nüchtern in den Gottesdienst.

Dass die Menschen diesen Tag auch außerhalb der Gottesdienstzeiten sehr ernst nahmen, zeigt ein Bericht der Volkskundlichen Kommission für Westfalen: Laute Geräusche sollten unbedingt vermieden werden, vor allem solche, die durch Werkzeuge verursacht werden – man glaubte sonst, dass man dabei half, Jesus Christus ans Kreuz zu nageln.

Der Karsamstag galt als Tag der Höllenfahrt Christi, bei der er die Seelen der Gerechten seit Adam befreite. Mit der Feier der Osternacht endet die Karwoche. leg

Artikel teilen:

Wenn die Glocken schweigen

Die Tage zwischen Palmsonntag und Karsamstag tragen ein besonderes Gepräge. Sie erinnern mit der Kargheit ihrer Liturgie und Bräuche an das Leiden und den Tod Jesu

© epd-bild / Gerhard Bäuerle