„Die Frau ist ein Missgriff der Natur … körperlich und geistig minderwertiger … eine Art verstümmelter, verfehlter, misslungener Mann.“ Kein Wunder, dass eine Kirche, die so über Frauen dachte wie ihr berühmter Theologe Thomas von Aquin (um 1225-1274), weibliche Formen von Gottesliebe und Gotteslehre im Mittelalter weitgehend ignorierte. Die Frau galt als schwach, dumm und in der Erbfolge Evas als Verführerin zur Sünde schlechthin. Bildung für Frauen war so gut wie unbekannt.

Ein Leben als Liebesbeziehung zu Gott

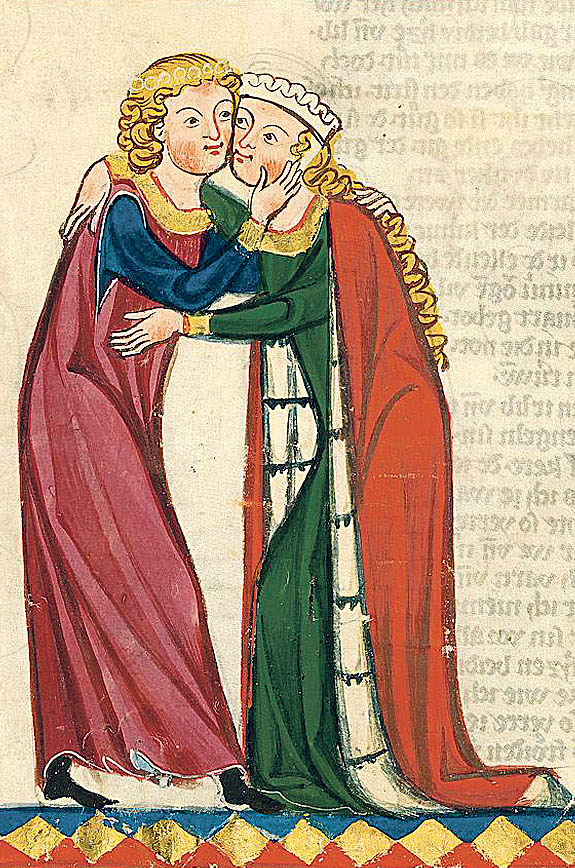

Trotzdem gab es im Mittelalter Frauen, die in ihrem Glauben und Denken kühne Gebäude errichteten und als Mystikerinnen, Prophetinnen und Theologinnen in Erscheinung traten. Sie konzentrierten sich in Gebet und Meditation auf die liebende Vereinigung mit Christus oder Gott; von manchen wird erzählt, dass sie stundenlang entrückt vor der Hostie knieten. Die visionären und ekstatischen Zustände, die sie dabei erlebten, schilderten sie in einer sehr sinnlichen, manchmal sogar erotischen Bildsprache. „O Herr, minne mich gewaltig, oft und lange“, schreibt etwa Mechthild von Magdeburg. Ein Leben als persönliche, enge Liebesbeziehung mit Gott – das war das Ideal der Mystikerinnen. Zusätzlich zu dieser spirituellen Hingabe prägten Askese – manchmal bis zur völligen körperlichen Erschöpfung –, aber auch tätige Nächstenliebe ihre Frömmigkeit.

Erfahrung der leiblichen Verschmelzung

Charakteristisch für die mittelalterliche Frauenmystik ist die unmittelbare Beziehung der Seele zu Gott, der Liebe. Die Erfahrung der Einheit, die die Frauen dabei machten, konnte bis hin zur Verschmelzung mit dem Geliebten gehen, die geistig wie körperlich empfunden wurde. Dabei scheinen nur wenige Frauen bewusst einen mystischen „Stufenweg“ angestrebt zu haben. Die meisten empfingen ihre Visionen als spontane, unmittelbare Begegnungen mit Gott – was einzelne Mystikerinnen in Häresie-Verdacht geraten ließ.

Die Blütezeit der Frauenmystik erstreckt sich über gut zwei Jahrhunderte, vom frühen 12. bis ins 14. Jahrhundert. Ihre Protagonistinnen waren sehr unterschiedlich: Völlig zurückgezogen lebende Frauen wie Maria von Oignies stehen neben Ordensgründerinnen wie Klara von Assisi, Autorinnen von erstaunlichem literarischen und theologischen Rang wie Mechthild von Magdeburg und Marguerite Porète und sogar Politikerinnen mit Einfluss wie Hildegard von Bingen und Birgitta von Schweden. Besonders fruchtbaren Boden fand die weiblich bestimmte Mystik im Orden der Zisterzienserinnen und in den weltlichen Frauen-Gemeinschaften der Beginen.

Zwei Frauen und ihre Werke sollen genauer vorgestellt werden: Mechthild von Magdeburg (ca. 1207-1282) und ihre Schrift „Das fließende Licht der Gottheit“, und Marguerite Porète (um 1250/1260-1310) und ihr „Spiegel der einfachen Seelen“. Beide schrieben ihre Werke selbst nieder und schufen damit neben dem Zeugnis ihrer Frömmigkeit auch wichtige Schriften in ihren jeweiligen Volkssprachen.

Mechthild von Magdeburg stammte offenbar aus einer wohl situierten adligen Familie. Ihr Wortschatz zeigt, dass sie mit der ritterlichen Kultur, etwa der Minnedichtung, wohl vertraut war. Bereits mit zwölf Jahren hatte sie ihre erste mystische Vision, die sich viele Jahre lang täglich wiederholte – Mechthild bezeichnet sie als „überaus lieben Gruß“ von Gott. Diese Erscheinung löste den Wunsch aus, Gott zuliebe ein Leben „in elender Niedrigkeit“ zu führen. Dafür schließt Mechthild sich in Magdeburg einer Beginengemeinschaft an und lebt ganz ihrem mystischen Erleben hingegeben.

Mechthilds Beichtvater, der Dominikaner Heinrich von Halle, ermuntert sie, ihre Erkenntnisse niederzuschreiben. Das tut Mechthild in einer Überschwänglichkeit, die bis dahin unbekannt war: Immer neue Bilder und Vergleiche findet sie für das Sehnen, Leiden und Genießen einer Seele, die sich mit Gott vereinen will. Kühn ist ihre Rede von der Beziehung zwischen beiden, die sie häufig im Zwiegespräch darstellt: „Du brennender Gott in deiner Sehnsucht! Du schmelzender Gott in der Einung mit deinem Lieb! Du ruhender Gott an meinen Brüsten! Ohne dich kann ich nicht mehr sein.“ Die Liebe zwischen Gott und Mensch ist in der Schöpfung angelegt: „In dem Jubel der Heiligen Dreifaltigkeit, da Gott nicht mehr an sich halten konnte, erschuf er die Seele und gab sich ihr in großer Liebe zu eigen.“

Mechthild von Magdeburg: der liebkosende Gott

Aber Mechthild schrieb nicht nur von Verzückung. Sie übte auch deutliche Kritik an Missständen ihrer Zeit. Außerdem nahm sie für sich religiöse Autorität in Anspruch. „Gott selber spricht die Worte“, heißt es in der Einleitung zu ihrem zunächst sechsbändigen Werk – der Vorwurf der Häresie lag da gefährlich nah. Wohl aus Sicherheitsgründen, aber auch wegen ihrer zunehmend schlechten Gesundheit, zog sie sich um 1270 in das Zisterzienserinnen-Kloster Helfta bei Eisenach zurück. Blind und gelähmt, diktierte sie noch ihr siebtes Buch, das sich jetzt verstärkt mit dem Tod beschäftigt und ihrer Hoffnung, dann endlich die letzte Einheit mit Gott zu finden. Mechthild starb 1282.

Eine Generation später als Mechthild, um 1250/1260, kam Marguerite Porète an der heutigen Grenze zwischen Frankreich und Belgien zur Welt. Auch sie wurde wohl in eine adlige Familie hineingeboren und erhielt eine umfassende höfische Bildung. Auch sie war Begine, wie Mechthild; aber noch viel stärker als diese war sie eine selbstständig und systematisch denkende Theologin, die mit ihren Aussagen weit über das hinausging, was die kirchliche Lehre ihrer Zeit auszusprechen wagte.

In Marguerites Werk „Der Spiegel der einfachen Seelen“ finden sich kaum Hinweise auf ihr eigenes mystisches Erleben. Sie schreibt vielmehr – ausdrücklich im Auftrag Gottes – ein Lehrbuch, das in sieben Stufen den Weg der Seele hin zur vollkommenen Vereinigung mit Gott beleuchtet. Überwiegend findet das in der Form eines Dialogs zwischen der Seele und der Liebe (Gott) statt, aber auch die Vernunft, die Kirche, die Dreieinigkeit und weitere Personen kommen zu Wort.

Marguerites Stil ist äußerst lebendig, zum Teil sogar witzig. In Rede und Gegenrede wird herausgearbeitet, worauf es ihr letztlich ankommt: Eine Seele, die sich völlig in Gottes Hand gegeben hat, ist radikal frei. Darum braucht sie keine kirchliche Ordnung mehr und auch keine guten Werke; Marguerite schreibt, „dass die Seele durch den Glauben ganz ohne Werke Rettung erlangt“ – ein Grundgedanke der Reformation, gut 200 Jahre vor Luther!

Marguerite Porète: radikale Freiheit der Seele

Die Reaktion der Kirche ließ nicht lange auf sich warten. Die Inquisition machte ihr den Prozess. Ausschlaggebend für das Todesurteil waren letztlich nicht ihre willkürlich aus dem Zusammenhang gerissenen Sätze aus dem „Spiegel“, sondern ihre Weigerung, die Autorität der Kirche über ihre freie Seele überhaupt anzuerkennen. Da sie nicht widerrief, wurde sie am 1. Juni 1310 in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie selbst hatte in selbstbewusster Zuversicht geschrieben: Wenn man ihr auch „selbst das Herz, Leib und Leben nähme, so nähme man ihr damit immer noch nichts, wenn nur Gott ihr bleibt“.