„Als ich ein Kind war, da gab es viele Hexen“, schrieb Martin Luther. Das Kriminalmuseum Rothenburg zitiert diesen Ausspruch des Reformators an herausgehobener Stelle. Gerade hat es die Sonderschau „Luther und die Hexen“ eröffnet. Der Reformator erinnert sich genau: Seine Mutter habe massiv unter Verwünschungen gelitten. Eine Zauberin habe die Kinder (also wohl auch ihn) behext: Sie mussten die ganze Nacht schreien. Und ließen der Mutter keine Ruhe.

Wie kam Luther nur darauf? Das Kriminalmuseum begibt sich auf die Spurensuche: Im Erdgeschoss der Rothenburger Johanniterscheune geht es zunächst um die Entwicklung des Hexenglaubens: Schon der alt-babylonische Codex Hammurabi oder Texte aus dem Ägypten der Pharaonen forderten die Bestrafung von Zauberern, wie Museumsleiter Markus Hirte betont. Ebenso die Gesetze der fünf Bücher Moses (2. Mose 22,17 und 3. Mose 19,26). Da geht es mehr um Wahrsagerei und Magie. Auch die „Hexe von Endor“ ist eine Totenbeschwörerin (1. Samuel 28).

Und Luther? Er schöpfte seinen Glauben an die Hexen wohl gerade aus diesen Bibelstellen. Ihn verfolgten Zweifel und dunkle Gemütszustände wie kaum einen Zweiten. Und dann wieder Phasen lebhafter Aktivität.

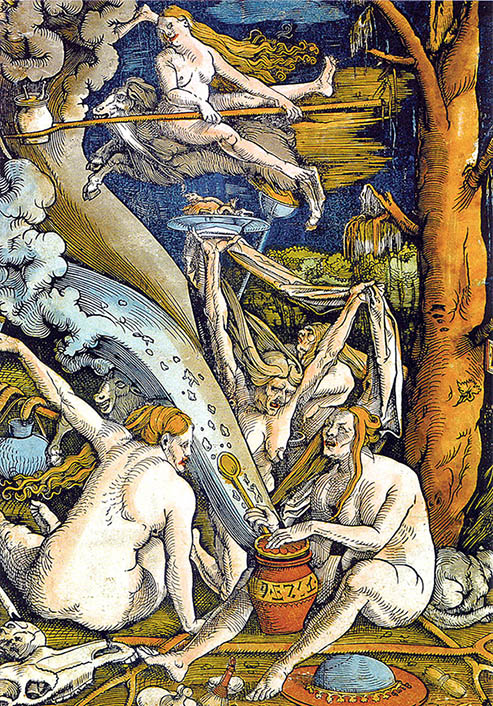

Erste Hexenprozesse begannen im 15. Jahrhundert. Alles, was bisher als selbstverständlich gegolten hatte, war nun auf einmal in Frage gestellt – vom althergebrachten Glauben bis hin zu soliden, von Generationen erprobten Wirtschaftsformen. In seinem „Hexenhammer“ („Malleus maleficarum“) hatte der Dominikaner und gescheiterte Inquisitor Heinrich Kramer bereits 1486 ein Handbuch zum Hexenwahn verfasst. Mit Dutzenden von Zitaten der Kirchenväter stützte er seine Argumente. Und dem Buch stellte er eine päpstliche Bulle voran.

Doch erreichte das Buch nie kirchliche Anerkennung. Es begründete daher niemals offiziell das katholische Vorgehen gegen Hexerei. Dennoch hatte es Erfolg. Mit dem „Malleus maleficarum“ unter dem Arm zog so mancher Hexenjäger – gerade von der radikalen Sorte – los. Sentenzen des Buches wirkten sich immer wieder auf die Vorstellungswelt und Verfolgungspraxis gerade katholischer Verfolger aus.

Die spanische Inquisition dagegen – so gerne sie auch sonst folterte und feuerte – lehnte Hexenverfolgung ausdrücklich ab. Das Gleiche galt für Rom und andere italienische Städte. Ihren „Höhepunkt“ erreichte die Hexenverbrennung zwischen 1550 und 1650 – also erst nach Luthers Tod 1546. Doch viele Protestanten beriefen sich bei ihren Hexenverfolgungen gerne auf den Reformator.

Im Deutschen Reich ging es am heißesten zu. Hier – an der Schnittstelle der konfessionellen Spaltung und später des Dreißigjährigen Krieges – brannten mit Abstand die meisten Hexen. Es geschah gerne in Grenzregionen, an denen beide Konfessionen aufeinanderprallten: Zum Beispiel waren die katholischen Hochstifte Bamberg und Würzburg bekanntlich Hochburgen der Hexenprozesse. Der Wahn ließ sich jedoch keineswegs vom kleinen Grenzverkehr ins benachbarte heutige Südthüringen abhalten – Lutherland. Er scheint eher eine Erscheinung der Glaubensspaltung zu sein als einer Konfession zuzuordnen.

Allerdings lehnte die katholische Vulgata Luthers Übertragung der alttestamentlichen Verse als „Hexe“ ab. Sie übersetzte „Zauberer“. Die Konsequenz: In den protestantischen Gebieten des Deutschen Reiches starben viel mehr Frauen den Feuertod, während in katholischen Regionen Männer deutlich gefährdeter waren (siehe Beitrag unten).

So lassen sich die Thesen vom „Kampf gegenüber Frauen“ oder weiblicher Heilkunst nur sehr eingeschränkt halten. Ein ganzes Ursachenbündel musste zusammenkommen, damit ein Hexenwahn so richtig „schön“ in Schwung kam.

Nichts desto weniger kannte Luther auch männliche Hexer. Zum Beispiel den Studenten Valerius Klockner, der sich 1538 von Dämonen besessen fühlte, wie die Rothenburger Ausstellung zeigt. Luther rief jedoch nicht nach Feuer, sondern ließ den Mann widerrufen – gut war’s.

Zu Luthers Zeit verbrannten die Wittenberger vier Frauen als Hexen. Allerdings war der Reformator zu dieser Zeit gar nicht vor Ort. Und er äußerte sich gar nicht dazu. Andererseits brach im Jahr 1529 in Wittenberg eine regelrechte Hexenhysterie aus. Martin Luther predigte beschwichtigend am 12. September: „Außerdem ermahne ich euch, nicht zu meinen, dass euer Unglück und eure Not von Zauberern herrührt“.

Der Reformator kritisierte jedoch die Folter bei Hexenprozessen: Nicht etwa, weil es ihm zu brutal schien. Nein, ganz im Gegenteil: Er befürchtete, dass der Teufel seinen Hexen dabei so beistehen konnte, dass es noch nicht einmal zu einem Geständnis kam. Schließlich war ein Geständnis nach damaliger Rechtsauffassung nötig, um zu verbrennen. Auch dies stellt die Ausstellung heraus.

Trotzdem: Auch der Teufel kann sein Werk nur erledigen, wenn Gott ihn lässt: „Denn ihr wisst gar nicht, was Gott damit vorhat. Ihr kennt nicht den großen göttlichen Plan, der dahintersteckt.“ Luther argumentierte mit Hiob. In einem bestimmten Machtbereich dürfe er mit Dämonen und Hexen sein Unwesen treiben. Also doch keine Hexen verbrennen, um Gott nicht in den Arm zu fallen?

Der Reformator argumentierte widersprüchlich. Offenbar glaubte er wirklich an Hexen ebenso wie an den Teufel. Wir würden es wohl heute Depression nennen, was Luther als einen beständigen Kampf mit dem Teufel ansah. Merkwürdig, wie sehr eine andere Bezeichnung das Bewusstsein verändern kann.

• Kriminalmuseum Rothenburg, Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr, November bis März täglich 13 bis 16 Uhr. Telefon: (0 98 61) 53 59, E-Mail: info@kriminalmuseum.rothenburg.de. Internet: www.kriminalmuseum.eu.