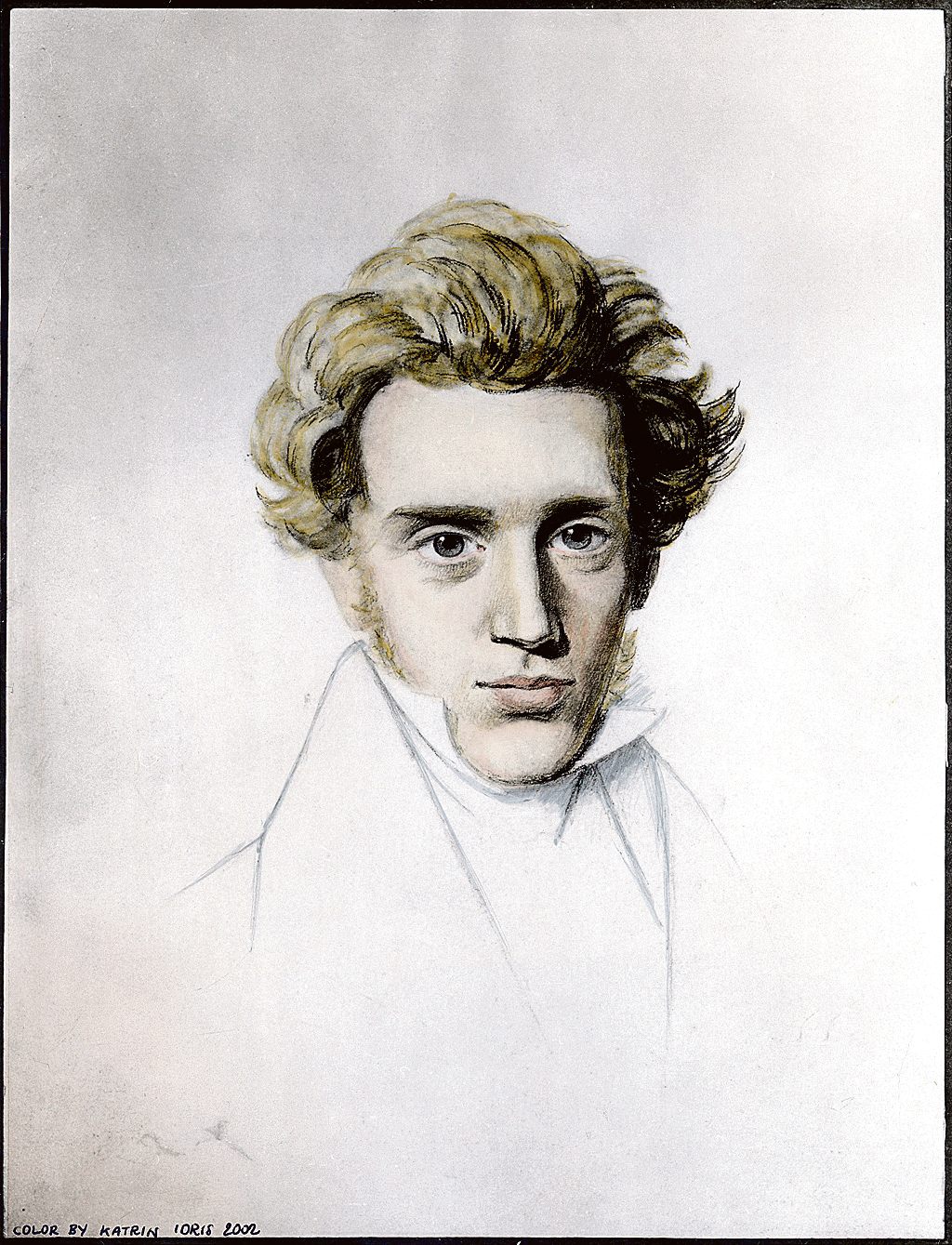

Sören Kierkegaard wird heute weltweit als Vater des Existenzialismus verehrt: In seinen philosophischen Schriften hat er die Kategorie des Einzelnen zum Schlüssel für das Menschsein erhoben. Dass er gleichzeitig ein überzeugter Christ war und sein Glaube zudem eine mystische Signatur besaß, ist nur wenigen bekannt.

Bestimmt zum Theologen, berufen zum Schriftsteller

Äußerlich gesehen führte Kierkegaard ein unspektakuläres Leben, die meiste Zeit seines Lebens in Kopenhagen. Er studiert Theologie, um in der lutherischen Staatskirche Dänemarks Pfarrer zu werden. Obwohl er mit Auszeichnung das theologische Examen absolviert, als Vikar predigt und eine anspruchsvolle Doktorarbeit verfasst, übernimmt er kein Pfarramt. Stattdessen lebt er als Privatgelehrter und entfaltet in den folgenden Jahren bis zu seinem frühen Tod eine gewaltige schriftstellerische Produktivität.

Der Vater hat ihm ein Vermögen hinterlassen, das ihm ein äußerlich sorgloses Leben ermöglicht. Kierkegaards Schriftstellerei, in der er seine eigentliche Berufung sieht, ist unmittelbar mit seinem Leben verschränkt: „Meine gesamte Wirksamkeit als Schriftsteller ist, wie ich des Öfteren gesagt habe, zugleich meine eigene Entwicklung, in der ich mich tiefer und tiefer auf meine Idee, meine Aufgabe besonnen habe.“

Buße für den Vater als Lebenslast

In seinem Werk verarbeitet Kierkegaard seine Biographie. Indem er schreibt, findet er zu sich selber. Schon diese existenzielle Orientierung seiner gesamten Schriftstellerei ist ein erster Hinweis auf seine Nähe zur Mystik.

Im Gegensatz zur Stetigkeit, ja Unbewegtheit des äußeren steht die Dramatik seines inneren Lebens. Der Vater hat seinem jüngsten Sohn neben dem Reichtum ein schweres inneres Erbe hinterlassen.

Als mittelloser Hütejunge in Jütland hatte der Vater Gott verflucht, der ihn in solcher Armut leben ließ. Doch schon mit seiner Geburt wird Sören vom Vater Gott als Gabe geweiht. In einer protestantischen Familie bedeutete das: Theologiestudium und Pfarramt. Sören soll den Fluch des Vaters sühnen. Planmäßig wird er vom Vater, der sich aus dem Wollgeschäft zurückgezogen hat, religiös erzogen.

Nicht ohne Widerstände und schwere Krisen macht sich Kierkegaard die Deutung des Vaters zu eigen. Er versteht sich als „Pönitierender“, als Büßender, der die Schuld seines Vaters auf sich zu nehmen hat.

Trotz einer damit verbundenen lebenslangen Schwermut kennt Kierkegaard die Freude der Buße. Das offenbart der autobiographische Bekehrungsbericht, ein zweiter Hinweis auf die mystische Signatur seiner Frömmigkeit: „Es gibt eine unbeschreibliche Freude, die uns ebenso unerklärbar durchglüht, wie des Apostels Ausbruch unbegründet hervorbricht: ,Freuet euch, abermals sage ich: Freuet euch‘ … eine Freude, die gleich einem Windhauch kühlt und erfrischt, ein Stoß des Passats, der vom Hain Mamre zu den ewigen Hütten weht … 19. Mai, vormittags 10 ½ Uhr.“

Kierkegaard beschreibt seine Bekehrung als Überwältigung, als Widerfahrnis, das sich emotional in „unbeschreiblicher Freude“ auswirkt. Der exakt datierte Tagebucheintrag erinnert an Berichte von mystischen Gipfelerfahrungen wie das Memorial von Blaise Pascal.

Ist das Schriftstellerdasein die äußere Form, in der sich Kierke-gaards Leben abspielt, bildet das Religiöse das inhaltliche Leitmotiv seiner Schriftstellerei: „Ohne Vollmacht (gemeint ist: ohne Ordination) aufmerksam zu machen auf das Religiöse, das Christliche, das ist die Kategorie für meine gesamte Wirksamkeit als Schriftsteller, als ein Ganzes betrachtet.“ Das gilt sowohl für die unter verschiedenen Pseudonymen erscheinenden philosophischen Werke als auch für die „Erbaulichen Reden“. Um deren Wichtigkeit hervorzuheben, hat er allein Letztere unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Die inhaltliche Nähe zur Mystik wird in Kierkegaards Werk besonders an drei Stichworten deutlich.

Im Zentrum des Glaubens steht für ihn die Gottesbeziehung des Einzelnen. „Soll Ordnung im Dasein gehalten werden – und das will doch Gott, denn er ist kein Gott der Verwirrung –, so muss zuerst darauf geachtet werden, dass jeder Mensch ein einzelner Mensch ist, sich bewusst wird, ein einzelner Mensch zu sein.“

Es geht Kierkegaard darum, den Einzelnen vor Gott zu rufen. Denn nur als Einzelner vor Gott kann der Mensch zu sich selbst und damit auch zur christlichen Gemeinde finden. Hierin hat Kierkegaards immer schärfer werdende Kirchenkritik ihren Grund, in der er der dänischen Staatskirche seiner Zeit vorwirft, die Masse – unabhängig von ihrem wirklichen Glauben – zu Christen zu erklären.

Gleichzeitig sein mit Christus

Ziel des Glaubens ist für Kierkegaard, mit Christus, der in die Zeit gekommen ist, gleichzeitig zu werden. Dadurch kommt es zu einer Horizontverschmelzung. Die Bibel wird somit zum Liebesbrief des auferstandenen Jesus an die Leserinnen und Leser: „Denke dir einen Liebenden, der einen Brief von seiner Geliebten erhalten hat; so teuer dieser Brief dem Liebenden ist, so teuer, nehme ich an, ist dir Gottes Wort; wie der Liebende seinen Brief liest, so (nehme ich an) liesest du Gottes Wort und glaubst du, dass du es lesen solltest.“

Schließlich vertritt Kierkegaard ein mystisch geprägtes, kontemplatives Gebetsverständnis. Nicht die expressive, sondern die empfangende Seite macht den Kern des Gebets aus. Ziel des christlichen Betens ist nicht das Reden, sondern das Hören auf Gott: „Beten heißt nicht, sich selber reden hören, sondern heißt dahin kommen, dass man schweigt und im Schweigen verharren, und harren, bis der Betende Gott hört.“