Der 20. Februar. Vor der Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg hat sich eine Art Mahnwache formiert. An einer meterlangen Leinen hängen Klarsichthüllen mit Fotos und Texten. Der „Corona-Pressespiegel“, der für sich in Anspruch nimmt, „die Stimmen der Opfer“ zu vertreten, hält die Erinnerung wach: an Aussagen von andersdenkenden Wissenschaftlern, den Umgang mit Nichtgeimpften, das Vertreiben von Parkbänken, kurz: an „Schäden durch Maßnahmen“, wie einer der Gruppe erklärt. „Das Wissen war da, Ärzte haben schon 2020 gewusst, was los ist, es hat nur keiner auf sie gehört.“ Seinen Namen will er nicht nennen. Er gehörte auch 2022 zu den Protestierenden. Sie stellten sich wöchentlich vor der Gethsemanekirche in eine Linie mit dem Widerstand der Friedlichen Revolution 1989 und bezeichneten staatliche Übergriffe oder kirchliche Ausgrenzung als „Coronadiktatur“.

Diesen Vorwurf weisen die Angeklagten zurück. Es ist gewiss kein leichter Schritt für die Kirchenverantwortlichen, sich den Verletzungen zu stellen. Die innerkirchliche Aufarbeitung ist ein mutiger Akt. „Lasst uns reden!“, titelt der Abend, organisiert von der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg-Nord. Fünf Jahre nach dem coronabedingten Ausnahmezustand, in dem laut Moderatorin Ulrike Bieritz – die Zahlen seien „umstritten“ – 187.000 Menschen „an oder mit Corona“ gestorben seien. Da geht ein Schnaufen durch den Saal, denn ob es überhaupt eine Übersterblichkeit gegeben habe, ist ebenfalls heftig umstritten.

Diskussion in Berlin: Kritik am Umgang der Kirche mit Corona

Viele sind gekommen, der Ton ist, nach evangelischen Maßstäben, ungewöhnlich scharf. „Lüge!“, tönt es, die Stimmung ist sehr emotional, Klage, Anklage, Verteidigung. Die meisten bemühen sich immer wieder, einander zuzuhören, auch wenn mancher die Fassung verliert, es fließen Tränen, Wunden liegen offen, die Verletzungen sind tief.

Der Vorwurf: Die evangelische Kirche habe die Menschen in der Pandemiezeit alleingelassen. Sie habe vor allem Ungeimpfte ausgegrenzt, Menschen einsam sterben lassen, sei staatshörig gewesen und nicht ihrem Auftrag nachgekommen: das Evangelium verkünden, niemanden abweisen, Nächstenliebe leben.

Bischof Christian Stäblein als Gast bei Corona-Diskussion

Bischof Christian Stäblein, einer von fünf vor dem Altar stehenden Podiumsteilnehmenden, erinnert sich in vorsichtigen Worten, wie er sich bemühte, „dazwischen einen Weg zu finden“, denn: „Auf uns als Leitung kam immer sofort ein Sturm von der jeweils anderen Seite.“ Er wiederholt, was alle Entscheidungsträger betonen: Man habe damals nicht genug gewusst, wegen der einmaligen Lage habe man reagieren und „die Menschen schützen“ müssen.

Zudem habe es nach dem Osterfest im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 in der Landeskirche „nie wieder einen flächendeckenden Lockdown gegeben, dafür habe ich immer gekämpft“. Im Publikum erklingt verächtliches Gelächter, das nehmen sie ihm nicht ab. Der Bischof, in der Defensive, verweist darauf, dass „die Kirche eben auch alles Menschen“ seien, „ganz viele Ehrenamtliche“. Die Kirchenleitung habe „fast die ganze Zeit Eigenverantwortung der Gemeinden zugelassen.“

Dem Eindruck, dass Kirche, wie Moderatorin Bieritz nahelegt, „sehr nah dran an staatlichen Vorgaben gewesen war“, dass es „wenig Widerspruch gab“, dass „Andersdenkenden kein Raum gegeben“ wurde, setzt er nichts Konkretes entgegen. „Deshalb ist es ja so wichtig aufzuarbeiten“, sagt Stäblein dazu. Kirche sei „immer Teil der Gesellschaft“ und damit auch von deren Verwerfungen. „Wir haben als Kirche viel falsch gemacht“, räumt er ein. Was genau? Sagt er nicht.

Corona-Ungeimpfte wurde als Nazi beschimpft

„Ist die Kirche ihrer Aufgabe gerecht geblieben, nahe bei den Menschen zu bleiben?“, fragt Bieritz in die Altarrunde. Steffi Schulz schüttelt mit dem Kopf. Da sie sich nicht gegen Covid impfen ließ, wurde sie „als Nazi beschimpft“, erinnert sich die Lehrerin, laut Veranstaltungseinladung als „Betroffene“ dabei. „Ich fühlte mich von der Kirche ausgegrenzt und allein gelassen.“ Sie habe an den Montagsdemos vor der Kirche teilgenommen, an den „Spaziergängen“, habe „brutale Polizeigewalt“ erlebt. Die Zuhörer im Saal applaudieren, eine Mehrheit im Raum solidarisiert sich mit den pauschal als „Schwurbler“ oder „Coronaleugner“ Diffamierten. „Für mich war erschreckend, dass es wieder möglich war, eine Gruppe in eine Ecke zu stellen und sie verantwortlich zu machen für etwas, das dem Land Unglück bringt“, sagt Schulz. Kirche habe „mitgemacht“.

Sibylle Sterzik, Redakteurin bei evangelische-zeitung.de und auf dem Podium als Zeitzeugin dabei, erzählt vom Umgang mit ihrer Ende-80-jährigen, dementen Mutter: „Wir durften sie besuchen, aber nicht berühren. Ich habe wahnsinnig in mir gekämpft, habe dieses Ausgrenzende und Ausgegrenztsein in mir selbst gespürt – schütze ich sie und berühre sie nicht – oder umarme ich sie und zeige ihr dadurch, wie wichtig sie mir ist?“ Ein schlimmer Zwiespalt, „das hat mich selbst auch zerrissen“. Am Ende bedankt sich Sterzik bei allen, „die ihren Schmerz hier geteilt haben“. Dass sie nicht in die Falle der Rechthaberei geht, sondern ehrlich und offen spricht, besänftigt hörbar die Aufgebrachten.

Corona-Pandemie: War die Kirche blind staatstreu?

Auch der Pfarrer und Geriatrie-Seelsorgers Johannes Albrecht aus Potsdam glättet ein wenig die Wogen. Er habe erlebt, dass Nichtgeimpfte trotzdem weiter arbeiten konnten, als Ärzte oder Pflegekräfte, es habe „Wege gegeben“. Ulrike Lemmel, GKR-Vorsitzende aus der Kirchengemeinde Prenzlauer Berg-Nord, weist den Vorwurf der Obrigkeitshörigkeit zurück: „Wir waren nicht blind staatstreu, sondern vorsichtig.“ Weil die staatlichen Regelungen ihr vernünftig erschienen, habe sie „wenig Anlass gesehen, in die Opposition zu gehen“.

Entsprechend erinnert sich Lemmel vor allem an all die im Ausnahmezustand freigesetzte Kreativität, „ein ungemeiner Impuls“. Durch die Schutzmaßnahmen sei Bewegung in die Gemeinde gekommen beim Nachdenken, „wie und wo wir Gottesdienste feiern wollten, plötzlich war alles anders, plötzlich war alles möglich“. Aber: Ja, man habe, wochenlang keine Gottesdienste „analog“ gefeiert, als es längst wieder erlaubt war, und sei „mit Hygienekonzepten hinreichend beschäftigt“ gewesen.

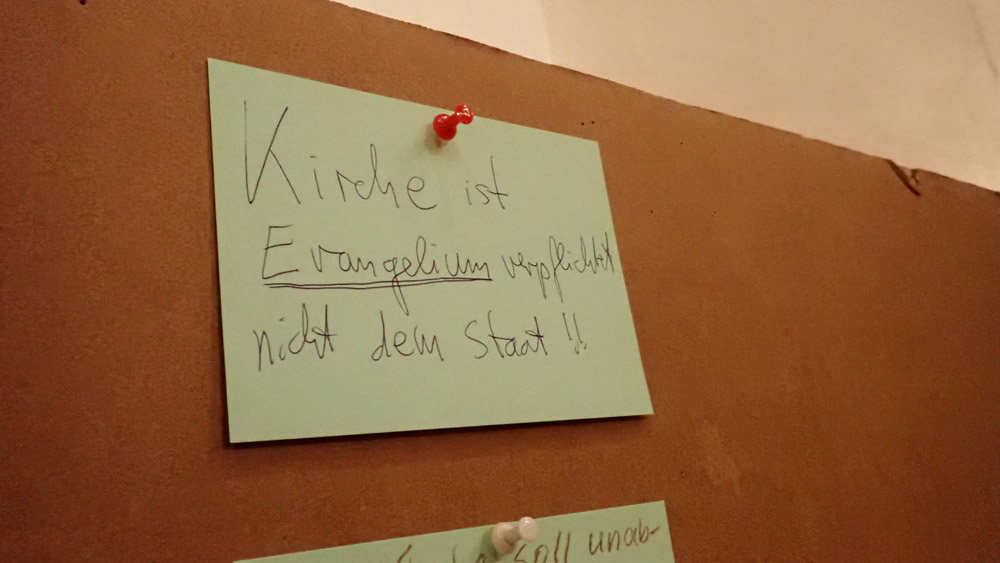

„Opportunisten waren Sie!“, brüllt nun einer. Ursprünglich waren nach dem Plenumsgespärch „Murmelrunden“ geplant, kleine Grüppchen, die sich vertraulich austauschen, aber nach 60 Minuten Frontalaufarbeitung bleibt es bei „Fragen“ aus dem Plenum, die vor allem als Statements und Anklagen geäußert werden. Menschen äußern ihren Schmerz, ihre Wut, ihre Trauer. Nach 90 Minuten wird die Veranstaltung offiziell beendet, doch viele bleiben, um doch noch miteinander zu reden und Forderungen an Stellwände zu pinnen.

Und über allem schwebt Jens Spahns auch hier wieder gern zitierte Prophezeiung „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“ Ein Satz, mit dem der Ex-Gesundheitsminister (CDU) dann auch sein Buch schmückte. „Wenn ich jemandem verziehen soll“, sagt dazu aufgebracht ein junger Mann mit Bart, „muss jemand um Verzeihung bitten, das hat weder Politik, noch Medien, noch Kirche getan“. Auch an diesem Abend gibt es keine solche Bitte. Allzu vielen sitzt noch die Erfahrung in den Knochen, das Gespräch gesucht zu haben und nicht angehört worden zu sein. Immerhin, „ein erster Aufschlag“ sei gemacht, sagt Aljona Hofmann, Pfarrerin in der Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord. Weitere Corona-Aufarbeitungstermine seien derweil erstmal nicht geplant.