Ich habe eine Liste. Nicht auf dem Papier. Sondern im Kopf. Da halte ich all die Menschen und Herzensdinge fest, die ich unserem himmlischen Vater (oder: Mutter, je nach Stimmung) in der Fürbitte anbefehle.

Und diese Liste wird momentan immer länger.

Der Krieg in der Ukraine mit notleidenden Menschen. Die Pandemie; gefühlt ist jeder Dritte in meiner Umgebung infiziert. Krebs, kaputtes Kreuz, Herzstörungen – von allen Seiten kommen Schreckensmeldungen aus dem Freundeskreis. Dazu die eigenen Wehwehchen, das immer häufigere Bangen beim Arzt: Na, ob ich noch mal glimpflich davonkomme? Und zusätzlich, oder vielleicht auch als Folge von alledem: Fast alle Bekannten klagen über Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit; bis hin zu bedrohlichen Depressionen.

Eine Zeit, schwer wie Blei.

Sicher, man kann etwas tun, um gegen Leid und Trübsinn anzukämpfen. Und das geschieht auch. Geld spenden. Geflüchtete aufnehmen. Jemanden zum Arzt oder ins Krankenhaus bringen. Einkauf übernehmen. Überhaupt: Lasten abnehmen. Für Abwechslung und Aufmunterung sorgen.

Aber irgendwann hat man das Gefühl, dass das Leid nicht nachlässt. Trotz allen Machens und Schaffens. Dann bleibt nur noch: Mit leiden.

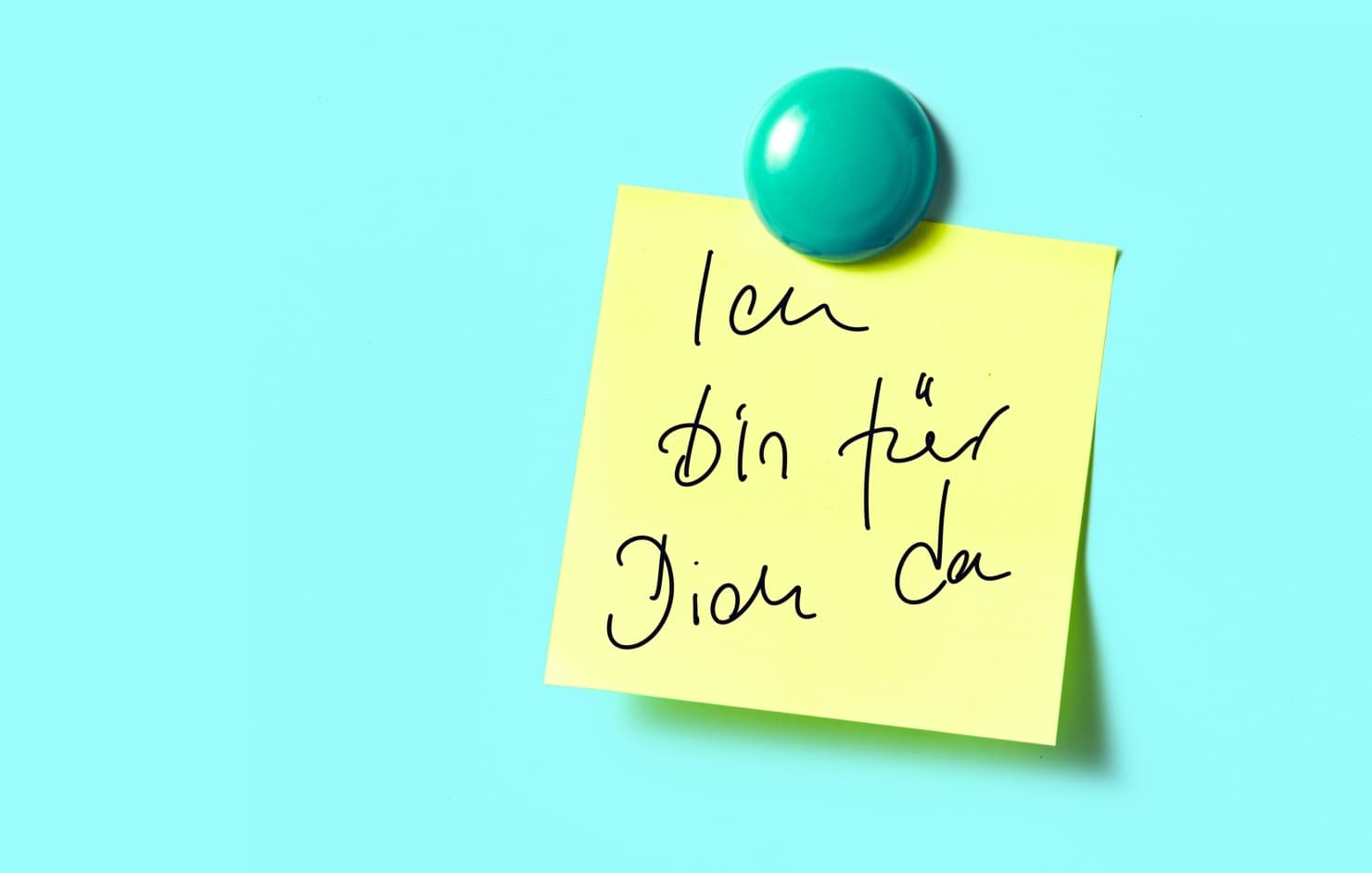

Für den Anderen da sein. Zuhören. Gemeinsam beten. Oder auch nur: gemeinsam schweigen. Früher habe ich oft gedacht: Diese Form des Mit-Leidens bringt doch nichts. Der Krebs geht dadurch nicht weg. Die Schmerzen werden nicht weniger.

Und doch: Dieses Mit-Leiden tut gut. Denn der Mensch will nicht alleine sein; schon gar nicht in den Stunden der Not.

Wie eine Ikone zeigt das eine Szene aus der Bibel: Jesus im Garten Gethsemane. Als Jesus dort voller Angst Gott anfleht, er möge den grausamen Tod (den „Kelch“) an ihm vorübergehen lassen, da bittet er seine besten Freunde: Bleibt in meiner Nähe! Lasst mich nicht allein. Wacht und betet mit mir. Tragt dieses Leid gemeinsam mit mir.

Das ist es: Leid mittragen. Die Ohnmacht gemeinsam aushalten, keine klugen Besserungsvorschläge mehr machen, nicht mehr von der Not ablenken, sondern tief mit in sie eintauchen – das ist Leid. Echtes Leid. Auch für die, die dieses Leid mittragen.

Das ist vielleicht das allerschwerste: die Ohnmacht auszuhalten. Es drängt uns ja dazu zu helfen. Etwas zu tun. Gute Worte des Trostes zu finden. Zu sagen: Nicht so schlimm; alles wird gut.

Alles wird gut. Irgendwann ist das nicht mehr möglich. Nicht auf dieser Erde, nicht in diesem Leben. Irgendwann ist Schluss. Und wenn die Hoffnung zagt, dass es in einem anderen Leben weitergeht, in einer anderen Welt, dass dort keine Angst und keine Schmerzen mehr sein werden, sondern nur noch pure Freude… wenn diese Hoffnung weicht vor Leid und Furcht, dann kann man nur noch: beten. Klagen. Weinen. Und vielleicht auch schweigen. Gesegnet, wer das nicht alleine tun muss.

Vielleicht noch nie hat sich ein Karfreitag für mich so nah angefühlt wie in diesem Jahr.