Die VEM – Vereinte Evangelische Mission – feiert in diesem Jahr 25 Jahre Kirchengemeinschaft. Ihre Ursprünge gehen auf das Jahr 1799 zurück, als die Elberfelder Missionsgesellschaft gegründet wurde. Im Jahr 1996 beschloss die VEM weitreichende Veränderungen bei der Gleichberechtigung aller Partnerkirchen. Wie es dazu kam und was Mission heute bedeutet, erläutert VEM-Vorstandsmitglied Jochen Motte im Gespräch mit Anke von Legat.

Was ist vor 25 Jahren so anders geworden?

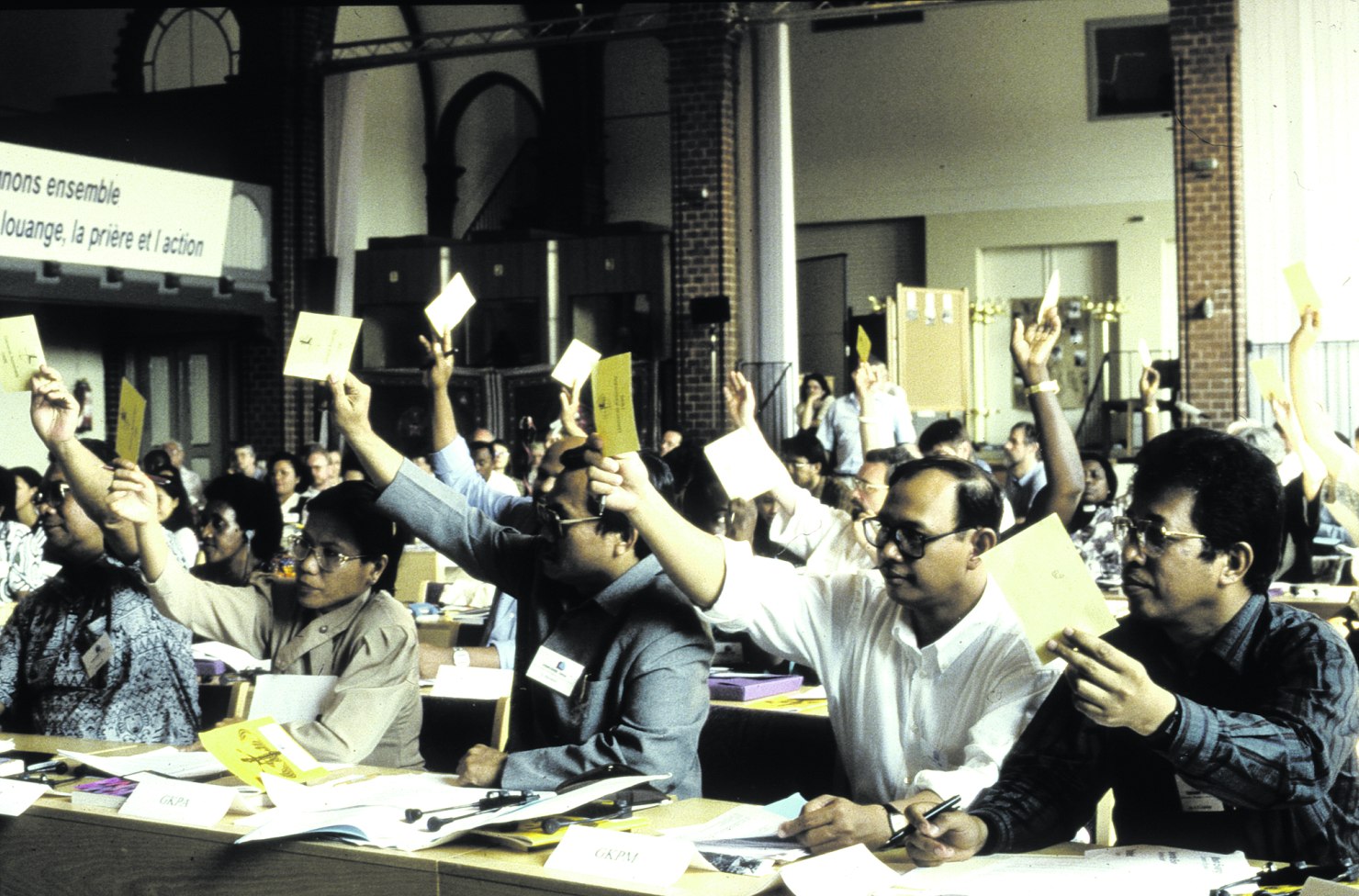

1996 kam es bei der VEM-Vollversammlung in Bethel erstmals in Deutschland zu der Umwandlung von einer deutschen Missionsgesellschaft in eine internationale Gemeinschaft gleichberechtigter Kirchen. Das war ein epochales Ereignis, mit dem ein Prozess zuende ging, der bereits in den 1970er Jahren begonnen hatte.

Worum ging es in diesem Prozess?

In vielen ehemaligen Missionsgebieten in Afrika und Asien hatten sich selbstständige regionale Kirchen gegründet. Die empfanden die von Deutschland aus gesteuerte Mission mehr und mehr als Einbahnstraße. Ihre Frage lautete: Haben wir als Kirchen des globalen Südens nicht auch etwas zu geben – und sollten wir nicht auf Augenhöhe miteinander umgehen?

Von heute aus gesehen scheint das eine Selbstverständlichkeit. Wie wurde das damals aufgenommen?

Es gab durchaus Widerstand aus Deutschland, zum Beispiel bei der Frage nach der Stimmrechten: Da wurde kritisiert, dass Deutschland, Afrika und Asien jeweils ein Drittel der Stimmen erhalten sollten – statt Deutschland eine Mehrheit zu sichern, etwa mit 51 Prozent der Stimmen. Neben anderen hat die rheinische Synode dann aber ganz klar dafür gestimmt, dass sowohl die Macht als auch das Vermögen paritätisch aufgeteilt werden sollten. Der Slogan „United in Mission“, der in den 1980er Jahren geprägt wurde, bezeichnet bis heute, worum es geht: Alle in der VEM-Gemeinschaft sind Empfangende und Gebende zugleich – das gilt für die Strukturen und Finanzen genauso wie für die geistliche Gemeinschaft. Darum sind seit 1996 auch Menschen aus Afrika und Asien in Leitungspositionen in unserem Hauptsitz in Wuppertal beschäftigt.

Die VEM nennt sich „Gemeinschaft von Kirchen“ – auch das wurde diskutiert…

Ja, denn es gibt bisher keine formale Kirchengemeinschaft zwischen den verschiedenen Mitgliedskirchen, zu denen Baptisten, Reformierte, Anglikaner, Lutheraner, Presbyterianer, Unierte, Methodisten und Jünger Jesu gehören. Die afrikanischen und asiatischen Mitglieder aber haben sich dafür starkgemacht, die gelebte Gemeinschaft und den lebendigen Austausch über die Bekenntnisdiskussion zu stellen, und sie haben sich damit durchgesetzt.

Wie drückt sich das Selbstverständnis der Partnerkirchen im globalen Süden heute aus?

Seit 1996 sind in Afrika, Asien und Deutschland Regionalbüros entstanden, die sich sehr aktiv um die Themen kümmern, die für ihre Region dran sind. Seit 1995 werden darüber hinaus regelmäßig Regionalversammlungen der Kirchen durchgeführt, wo inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit miteinander verabredet werden. Das führt zu einem eigenen Selbstbewusstsein, und gleichzeitig zu einer wachsenden Solidarität untereinander: Wenn in einer Mitgliedskirche etwas passiert, nehmen die anderen Anteil und greifen gemeinsam ein. Als zum Beispiel die Menschenrechtslage in Indonesien-West Papua prekär wurde, reisten Delegierte aus Afrika und Deutschland an, um die Kirche dort zu unterstützen. Das ergibt dann andere Formen der Aufmerksamkeit und des Gesprächs als mit den Menschen des Nordens.

Wie wird der Gemeinschaftsgedanke sonst noch konkret?

Alle Partnerschaftsprogramme laufen in alle Richtungen – und werden auch jeweils von den regionalen Kirchen finanziert. Es gibt also Austausch zwischen Kirchen und Gemeinden in Afrika und Asien wie auch jeweils mit Deutschland: Mitarbeitendenaustausch, Freiwilligenprogramme, Stipendien-Programme … Ein Beispiel aus meinem Bereich der Menschenrechtsarbeit: Als wir vor fünf Jahren erstmals eine „Sommer School“ zu den Themen Frieden, Konfliktbearbeitung und Schutz der Menschenrechte angeboten haben, haben wir bewusst nicht Deutschland als Tagungsort gewählt, sondern England. Das Kernteam ist ebenso international gemischt wie die Teilnehmenden. Dadurch lernen wir voneinander, sowohl inhaltlich als auch bei den Methoden und der Kommunikation.

Es gibt zahlreiche Gemeinden und Kirchenkreise in Deutschland, die eigene Partnerschaften unterhalten – hat sich dort auch etwas verändert?

Das ist ganz unterschiedlich. An vielen Stellen findet gerade ein Generationswechsel statt. Damit kommen neue Perspektiven in diese Partnerschaften, und die ‚gut gemeinte Haltung‘ mancher aus Deutschland „Wir müssen Geld geben, damit den armen Menschen in Afrika geholfen wird“ verschwindet. Gerade beim Umgang mit Geld müssen wir aber nach wie vor darauf achten, dass keine neuen Abhängigkeiten entstehen. Dafür haben wir eigene Richtlinien entwickelt.

Der Prozess hin zur Gleichberechtigung dauert aber an. Es gibt aus den südlichen Kirchen durchaus noch Kritik an patriarchalen, europazentrierten Denkmustern – wenn etwa gefordert wird, dass deutsche Partner bei Entscheidungen in Afrika oder Asien einbezogen werden wollen, oder wenn der Blick von Deutschland aus von Vorurteilen geprägt ist. Dafür ist es gut, dass wir Menschen aus den Partnerschaftskirchen auch bei uns vor Ort haben, um ihre Eindrücke zu hören und zu diskutieren.

Wie hat sich das Verständnis des Begriffs Mission verändert?

Es wurde klar, dass Mission heißt, in verschiedene Richtungen zu kommunizieren. In diesem ganzheitlichen Missionsverständnis bringen nicht mehr die Kirchen des Nordens das Evangelium in den globalen Süden; vielmehr sehen wir uns als Glieder des einen Leibes Jesu Christi, die gemeinsam versuchen, in einer zerrissenen Welt Zeugen des Evangeliums zu sein. Dazu gehört zum Beispiel der Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenrechte, aber ebenso die Fürbitte füreinander.

Welche Aufgaben kommen auf die VEM-Kirchengemeinschaft zu?

Zunächst einmal müssen wir sehen, wie wir die Kirchen unterstützen, die stark von Covid betroffen sind – dabei unterstützen wir die Kirchen in ihrer Hilfe für Menschen, die Familienangehörige und Einkommen verloren haben. In manchen Kirchen sind viele Menschen, die wir kennen, darunter auch Kirchenführer, an Covid 19 verstorben, viele Kirchen stehen finanziell prekär da.

Außerdem sehen wir uns weltweit mit vielen, oft vergessenen Konflikten konfrontiert, unter denen auch Kirchen leiden. Da versuchen wir, in Vernetzung mit anderen kirchlichen und säkularen Institutionen die Stimmen des Südens zu verstärken, um das Interesse der Politik zu wecken.

Andere beunruhigende Entwicklungen kommen hinzu: Populismus, Nationalismus, Autoritarismus – auch in unseren Kirchen gibt es da ein breites Spektrum, und wir müssen schauen, woher Verschwörungstheorien oder auch fehlgeleitete Theologien kommen, sei es in Deutschland oder in anderen Ländern.

Schließlich bleibt es für uns in Deutschland eine Aufgabe, trotz der Spardebatten den Wert der ökumenischen Partnerschaften nicht aus den Augen zu verlieren. Wir leben ja nicht nur für uns, sondern sind Teil der weltweiten Christenheit. Das Verständnis dafür müssen wir wachhalten.