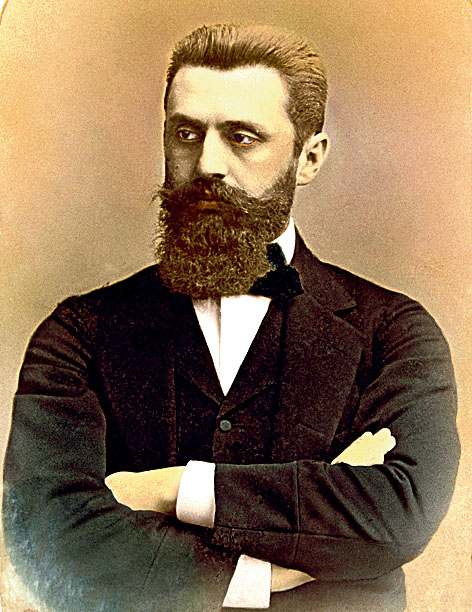

Tel Aviv, 14. Mai 1948: Noch war die Sonne nicht im Mittelmeer versunken an diesem Freitag – der Sabbat hatte noch nicht begonnen. Im Kunstmuseum erwarteten die Mitglieder des Jüdischen Nationalrats den wichtigsten Moment ihres Lebens. Kurz nach 16 Uhr trat David Ben Gurion ans Mikrofon. Übertragen vom Rundfunk, verlas er auf Hebräisch die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Von der Wand hinter ihm überblickte das Porträt eines Mannes mit Bart und nachdenklichen Augen die Jubelszene: Theodor Herzl, geistiger Vater des jüdischen Staates.

Paris, 5. Januar 1895: An diesem Wintermorgen waren 12 000 Zuschauer im Hof der Pariser Ecole Militaire zusammengeströmt. Truppen der Hauptstadtgarnison standen Spalier. Einer von ihnen sollte öffentlich degradiert werden: der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus, verurteilt zu lebenslanger Verbannung wegen Spionage für das Deutsche Reich – zu Unrecht. Die fragwürdigen Beweise und die hasserfüllte Presse über den Fall bewiesen vor allem eins: massiven Antisemitismus. Über den Platz schallten Schmährufe, als man Dreyfus die Rangabzeichen von den Schultern riss und seinen Säbel zerbrach. „Tod den Juden!“

In der Menge verfolgte der 34-jährige Journalist Herzl die Szene, damals Korrespondent der Wiener „Neuen Freien Presse“. Ihn entsetzte die antisemitische Pogromstimmung ausgerechnet im progressiven Frankreich. Die Affäre Dreyfus bezeichnete der österreichische Jude später als Wendepunkt seines Lebens. Er wurde Zionist.

Dabei gehörte Herzl keineswegs zu den Verlierern der Gesellschaft. Geboren 1860 im ungarischen Pest, wuchs er in einer assimilierten und wohlhabenden Familie auf, der Vater war Direktor der Hungaria-Bank. Nach dem Jurastudium in Wien versuchte er sich zunächst als Schriftsteller. Herzl hoffte auf Anerkennung in einer Kultur, der er sich tief verbunden fühlte. Der große Durchbruch indes blieb aus. Mehr Erfolg bot die Arbeit als Feuilletonist und Korrespondent.

Zugleich erlebte er in den 1890er Jahren den wachsenden Antisemitismus in Europa. Die Dreyfus-Affäre habe ihm endgültig gezeigt, dass das Judentum immer auf Feindschaft stoßen werde. Für ihn gab es nur eine Lösung: den jüdischen Nationalstaat. Seine Ideen entwarf er 1896 in dem programmatischen Buch „Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage“. Es wurde zur Bibel der zionistischen Bewegung.

Das Gebiet für den ersehnten Staat glaubte Herzl in Argentinien oder Palästina zu finden. Dort solle eine „Jewish Company“ Ländereien kaufen, Arbeiterwohnungen bauen und Auswanderer ansiedeln. Als Staatsform schwebte ihm eine aristokratische Republik vor. Die arabische Bevölkerung, so meinte Herzl reichlich naiv, werde die jüdischen Siedler freudig begrüßen und müsse „ehrenvollen Schutz und die Rechtsgleichheit erhalten“. Solche Vorstellungen atmeten den Geist des humanistisch gebildeten Mitteleuropäers.

Mit dem Land der Bibel verband Herzl keine mythisch-religiösen Sehnsüchte. Die Synagoge blieb ihm fremd, ebenso die tradierte Sprache der Väter. Für Palästina sprach jedoch, dass in dem dünn besiedelten Gebiet schon Tausende Juden lebten. Seit Jahren gab es einen Exodus in die osmanische Provinz, vor allem von Aschkenasim aus Osteuropa, die Pogromwellen entflohen.

Der von Herzl in Basel organisierte erste zionistische Weltkongress mit 200 Delegierten aus 16 Ländern formulierte im August 1897 das Ziel einer völkerrechtlich legitimierten Nation in Palästina. Es folgten rastlose Jahre, in denen der „Staatsmann ohne Staat" neue Kongresse organisierte, Finanzmittel für den Landkauf und politische Mitstreiter suchte. Vergeblich mühte er sich um Unterstützung durch den osmanischen Sultan Abdülhamit II. und den deutschen Kaiser.

Anders die Strategen des Empire in London: Sie erhofften sich jüdische Unterstützung zur Sicherung ihres Weltreiches, konnten aber vor dem Zusammenbruch der Türkei nicht in Palästina aktiv werden.

Erst 1917, inzwischen Kriegsgegner der Türkei, garantierte die britische Regierung der jüdischen Nationalbewegung in der Balfour-Deklaration offizielle Unterstützung.

Herzl erlebte diese Entwicklung nicht mehr. Er starb 1904 mit nur 44 Jahren an einem Herzleiden. Exakt noch einmal so lange dauerte es, bis sein Traum von der Staatsgründung Wirklichkeit wurde. Dazwischen lag die Umwälzung der Weltpolitik durch zwei Weltkriege und die größte Katastrophe seines Volkes. Auch Herzls Tochter Margarete endete als eines von Millionen Holocaust-Opfern ohne Grab. Herzls Gebeine wurden 1949 feierlich nach Israel überführt und in Jerusalem beigesetzt.

Artikel teilen:

Visionär eines jüdischen Staates

Der europäische Antisemitismus machte den österreichisch-ungarischen Journalisten zum Vater der zionistischen Bewegung. Die Affäre um den französischen Hauptmann Alfred Dreyfus war der eigentliche Wendepunkt in seinem Leben

© epd-bild / akg-images