Selten nimmt ein Autor seine Leser so mit hinein in die Entstehung eines Werkes wie Amos Oz in „Verse auf Leben und Tod“. Mehr als 30 Fragen eröffnen den Roman: Warum schreiben Sie? Wie verstehen Sie sich selbst? „Auf diese Fragen gibt es spitzfindige Antworten oder ausweichende. Einfache und direkte gibt es nicht.“

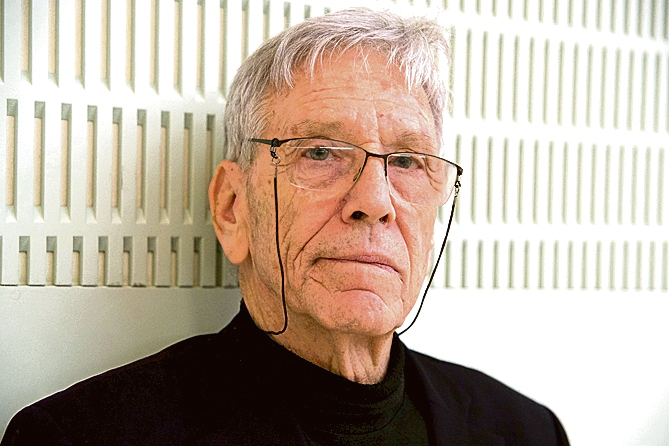

Und dann lässt Oz eine kleine Geschichte von Nähe und Altern und Tod, Einsamkeit und Sexualität entstehen – mit dem ehrlichen und anspruchsvollen Titel „Verse auf Leben und Tod“. Er passt zum Werk dieses großen Schriftstellers, der jetzt in Jerusalem gestorben ist, gut vier Monate vor seinem 80. Geburtstag am 4. Mai 2019.

In einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur von 2017 bezeichnete sich Oz als „Ge-schichtenerzähler“; Fragen seien für ihn ein guter Ausgangspunkt. Denn: „Fanatiker haben keine Fragen, sie haben nur Antworten.“ Eine Hauptfrage sei für ihn gewesen: „Wie anderen kein Leid zufügen – auf persönlicher, politischer, sozialer und jeder anderen Ebene.“

Es war 1954, als aus dem 15-jährigen Amos Klausner Amos Oz wurde. Nach der Staatsgründung Israels 1948 wählten die Einwanderer häufig sinnreiche hebräische Namen. „Oz“ bedeutet „Kraft“ – und passt zum Leben und zur Ausstrahlung des Autors, der zudem den Vornamen eines biblischen Propheten trägt. Der Sohn einer aus Polen und Russland geflohenen Familie war auch ein Europäer jenseits Europas. Seine Eltern, sagte Oz, waren „Europäer zu einer Zeit, als in Europa niemand Europäer war“. Die Mutter sprach mindestens sechs Sprachen, der Vater zwölf. „Doch meine Eltern wollten, dass der Sohn allein Hebräisch lernte. Vielleicht hatten sie Angst, dass ich, wenn ich ein, zwei Sprachen spreche, dahin zurückkehre, von wo sie geflohen waren.“

Seine Werke sind häufig sehr leise und vermitteln Stimmungen aus dem jungen Staat Israel. Milieustudien, in denen Jerusalem und wiederholt der Kibbuz zum Mikrokosmos werden. Melancholie über das verlorene Vertrauen, fremd bleibende Freundschaften, Beziehungen, Scheitern. Das gilt für die meisten seiner Bücher, die in rund 35 Sprachen übertragen wurden: vom Roman „Mein Michael“, der ihm 1968 den internationalen Durchbruch brachte, bis zu den in diesem Jahr erstmals auf Deutsch erschienenen Erzählungen „Wo die Schakale heulen“.

So war Oz Chronist der israelischen Gesellschaft – und ein Teil ihres Gewissens. In einem Interview 1998 erzählte er von seiner Liebe zu Israel, die keine „blinde Liebe“ sei. „Ich bin magisch angezogen von Israels Realität, auch wenn sie nie nur wunderbar ist.“ Lange beklagte er Fanatismus auf beiden Seiten des Nahostkonflikts. Politisch warb Oz für eine Zwei-Staaten-Lösung, die sich weitgehend an der Grenzziehung von 1949 orientiert, also auf den größten Teil der besetzten Gebiete verzichtet. Das ist im politischen Mainstream des heutigen Israel fast unerhört. Aber vielleicht war Oz einfach näher am gesellschaftlichen Denken als an der so wirklichkeitsfernen wie einflussreichen

Propaganda der Siedlerbewegung.

Der Prophet zählt wenig im eigenen Land. Als Oz 1998 den hoch angesehenen Israel-Preis bekommen sollte, brach eine Kontroverse los. Rechte Politiker wollten die Ehrung gerichtlich verhindern. Der friedensbewegte Autor erhielt den Preis zwar. Aber der Streit zeigte, wie fremd er seinem Land manchmal war.

Amos Oz war Träumer und Realist, Kämpfer und Friedensfreund, Traktorfahrer und Literaturprofessor. Israels wichtigster Schriftsteller der Gegenwart stand für die Generation im Lande geborener Israelis. Gebildet, humorvoll und nachdenklich zugleich. „Wenn du nicht mehr schreien kannst, dann lache“, lehrte ihn seine Großmutter.

So galten seine vielen literarischen Ehrungen weltweit auch dem gelegentlich verzweifelt anmutenden Engagement für sein Land. Immer wieder wurde er für den Literaturnobelpreis gehandelt – und dass er die weltweit wichtigste Auszeichnung nicht bekam, sagt mehr über die Jury aus als über ihn.

Artikel teilen:

Tod eines Geschichtenerzählers

Der israelische Schriftsteller Amos Oz stirbt im Alter von 79 Jahren. Er war Chronist und Gewissen seines Landes