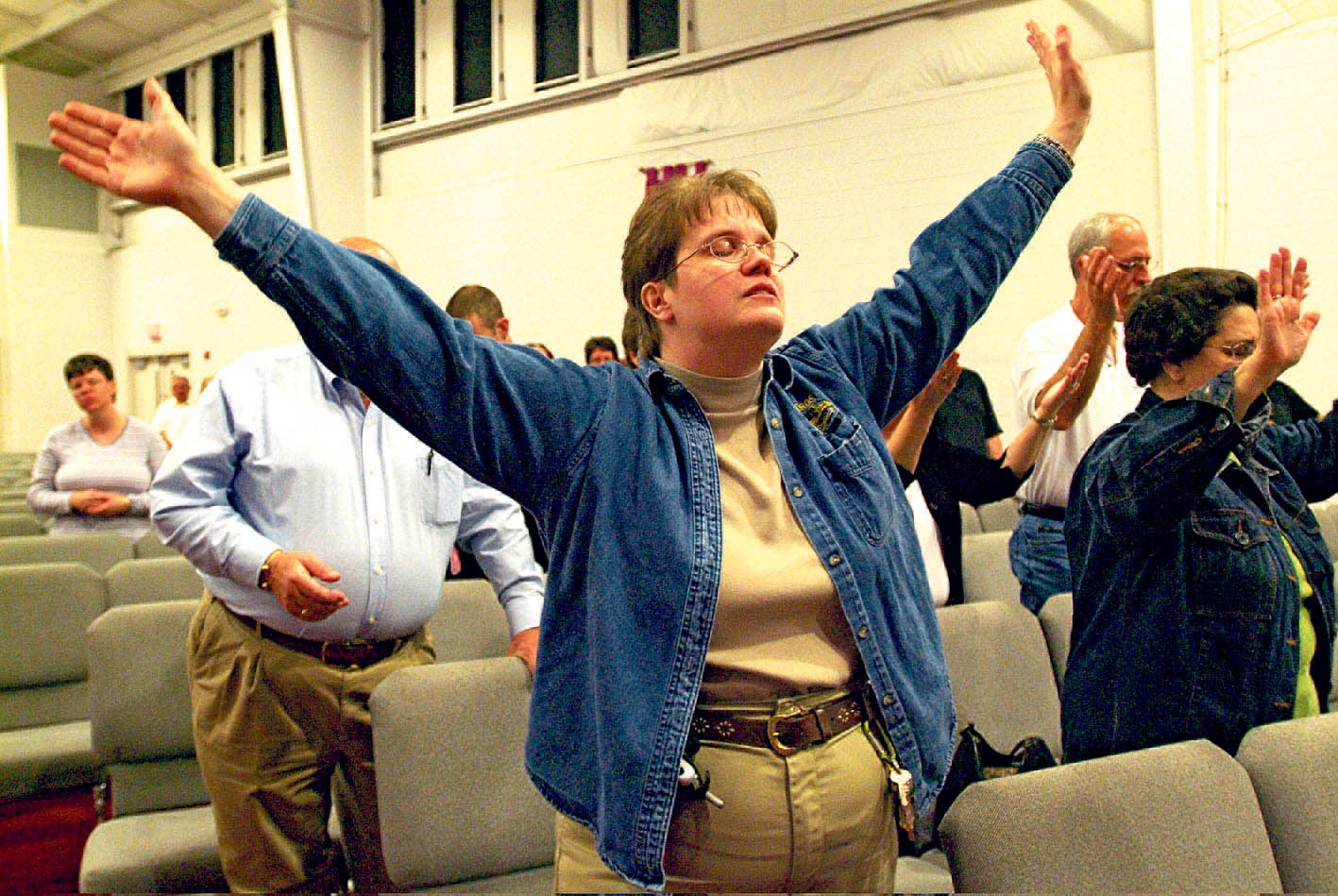

„Das Ende vom weißen christlichen Amerika“ – dieser Buchtitel soll wohl provozieren. Doch die Untersuchung des Religionsexperten Robert Jones ist eher nüchtern: In den USA hätten weiße Christen und besonders Protestanten über Jahrzehnte hinweg Kultur, Gesellschaft und Politik bestimmt. Das sei nun vorbei. Die weißen Christen machten nur noch knapp die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung aus, die weißen Protestanten nur noch knapp ein Drittel.

Kein Kampfruf zur Rückkehr der „alten Zeit“

Ursachen des Umbruchs seien primär Einwanderungstrends, höhere Geburtenraten bei Schwarzen und bei Latinos sowie die Entscheidung vor allem junger Menschen gegen organisierte Religion. Jones leitet das Washingtoner „Public Religion Research Institute“ und stellte nun sein Buch vor. Das Forschungszentrum zu Politik und Religion hat sich einen Namen gemacht mit Umfragen zum religiösen Leben.

„Das Ende vom weißen christlichen Amerika“ (The End of White Christian America) ist kein Kampfruf zur Rückkehr zur „guten alten Zeit“: Vielmehr lässt Jones Hoffnung anklingen, die diversifizierte Nation werde Wege finden aus ihrer Polarisierung, denn Religion habe wesentlich zu dieser Polarisierung beigetragen. Und möglicherweise könnten die Kirchen ihre Rassentrennung überwinden.

Der Protestantismus war in den USA im vergangenen Jahrhundert eine Art Staatsreligion. Führende Vertreter von Wirtschaft und Politik und die Mehrheit der Bürger waren weiße Protestanten. In seinem bereits im Voraus viel gelobten Werk präsentierte Jones die Daten seines Instituts: Noch Mitte der 1970er Jahre seien 63 Prozent der US-Amerikaner protestantische Christen gewesen, 55 Prozent weiße Protestanten. 2014 hätten sich nur noch 47 Prozent als weiße Christen eingestuft und 32 Prozent als weiße Protestanten. Katholiken, schwarze und weiße, stellten 2014 laut Institut 22 Prozent der Bevölkerung.

Gestiegen ist der Anteil der Menschen ohne religiöse Bindung: laut Studie von sieben Prozent im Jahr 1974 auf 22 Prozent im Jahr 2014. Besonders hoch ist der Anteil bei den jungen Erwachsenen: Bei den 18- bis 29-Jährigen verzichtete 2014 ein Drittel auf religiöse Bindungen.

Die Rede ist von Wertezerfall und Glaubensverlust

Die Rede von Glaubensverlust und Wertezerfall ist Dauerbrenner in der konservativen christlichen Welt. Amerika rutsche in eine „Zukunft ohne Moral und Wahrheit“, warnte der Evangelist Ravi Zacharias jüngst im Informationsdienst „Christian Post“. Politisch schadet der Rückgang des weißen Christentums laut Jones vor allem der Republikanischen Partei, die „früher einmal“ Wahlen gewonnen habe mit evangelikal orientierten „Wertewählern“. Bei der Präsidentenwahl im kommenden November stellen weiße Christen voraussichtlich rund 55 Prozent der Urnengänger, weniger als jemals zuvor.

Manche Christen seien „Nostalgiewähler“ geworden, die mit dem republikanischen Präsidentschaftsanwärter Donald Trump sympathisierten, der Amerika zu seiner „früheren Größe“ zurückführen wolle. Unterschiedlich bewerten Schwarze und Weiße die Veränderungen in den USA. 72 Prozent der weißen Evangelikalen und 58 Prozent der sogenannten weißen Mainline-Protestanten klagen, die Zustände hätten sich verschlechtert. Schwarze Protestanten hingegen sagen zu 55 Prozent, die Umstände hätten sich verbessert, ebenso 59 Prozent der Latino-Katholiken und 63 Prozent der Religionslosen.

Donald Trump führt kein „Vorzeige-Leben“

Manche Evangelikale sind bereit, Trumps nicht eben werteorientierten Lebensstil mit dreimaliger Eheschließung und Spielkasinogründung in Kauf zu nehmen. Baptistenprediger Franklin Graham erklärte kürzlich, Gott benutze häufig fehlerhafte Menschen. Der biblische König David habe auch Ehebruch und Mord begangen. Niemand sei perfekt, „außer der Herr Jesus Christus, aber der kandidiert nicht als Präsident in den Vereinigten Staaten“.

Das Buch bestätigt vielen Kirchengemeinden wohl, was sie im Alltag erfahren. Manche interpretieren Mitglieds- und Einflussrückgang jedoch nicht als Katastrophe. Die USA erlebten nicht den „Tod des Christentums“, sondern vielmehr „den Niedergang des beiläufigen und kulturellen Christentums“, schrieb jüngst Ed Stetzer, Vorsitzender des „Billy Graham Center for Evangelism“ in Wheaton in Illinois. Es sei „nicht unbedingt schlecht“, dass man neu definieren müsse, was es bedeute, Christ zu sein.