Die Tage waren herbstlich kühl. Am 7. Oktober 1988 hatte in der Hauptstadt der DDR die alljährliche Militärparade stattgefunden. Resignation lag über dem Land, weit über 100 000 Menschen hatten einen Antrag auf Ausreise gestellt. Die blieben, wurden immer mutiger. Da tauchten in Ostberlin hektografierte Flugblätter auf. „Fürchte dich nicht“, stand darauf. Und auf der Rückseite zu diesem Jesaja-Text war zu lesen, was alles Erdenkliche seit dem Mauerbau sprengte: Es war ein Aufruf zu einer Demonstration, einem Schweigemarsch für Pressefreiheit in Berlin-Mitte vom evangelischen Konsistorium in der Neuen Grünstraße zum staatlichen Presseamt in der Mohrenstraße.

Der Anstoß dazu kam von Sozialdiakonen, der Initiative Frieden und Menschenrechte sowie dem Ostberliner Stadtjugendpfarramt. „Als Leser sind wir nicht länger gewillt, die Behinderung kirchlicher Pressearbeit hinzunehmen“, stand da. Anlass war der ständige Eingriff der staatlichen Zensur in die Arbeit der fünf evangelischen Kirchenzeitungen. Die Demonstranten hatten vorweggenommen, was genau ein Jahr später im Herbst 1989 die Welt in Atem hielt: das völlig gewaltfreie Einfordern von Menschenrechten, die die SED seit Jahrzehnten verweigerten.

Demonstranten stiegen freiwillig in Polizeifahrzeuge

Und so kam es an diesem 10. Oktober 1988 auch. Trotz eines Großaufgebots an Polizei und Staatssicherheit sowie Festnahmen bereits in den Wohnungen war es 200 jungen Menschen gelungen, sich am Ostberliner Konsistorium zu versammeln. Der Zug kam nur einige Schritte weit, da wurden die ersten Demonstranten zu Boden geschlagen. Dann geschah das Unglaubliche: Der Sozialdiakon Mario Schatta war zur Festnahme zu einem Polizeiauto gebracht worden. Die Demonstranten stellten sich davor. Ihre Forderung: „Entweder alle oder keiner“.

Polizei und Stasi waren ratlos. „Dann nehmen wir eben alle mit“, schrie ein Offizier. Da waren die Demonstranten längst dabei, freiwillig in die Polizeifahrzeuge zu steigen. Keiner wusste, mit welcher Konsequenz. Mehr als 50 junge Leute wurden in die Stasi-Untersuchungshaft transportiert. Am frühen Morgen des 11. Oktober kamen die letzten frei. Das war auf kirchliche Verhandlungen, aber auch auf die öffentliche Reaktion zurückzuführen.

West-Korrespondenten berichteten über die Demo

Vor allem die in der DDR tätigen West-Korrespondenten hatten über die Demonstration berichtet. Sie hatten auch diese Demonstration trotz massiver Behinderungen begleitet. Wie zuvor schon die Zensurmaßnahmen bestimmte nun auch die Demonstration die Schlagzeilen westlicher Medien. Am 13. Oktober 1988 fand sogar im Deutschen Bundestag eine Aktuelle Stunde zum Thema Pressezensur in der DDR statt.

Aber auch im Land selbst regte sich spürbar Unmut. 274 Unterschriften standen unter einem Protestbrief vom 17. Oktober aus Leipzig, der an den Staatssekretär für Kirchenfragen, Kurt Löffler, gerichtet war. Von heruntergerissenen Plakaten und von den Festnahmen war da ebenso die Rede wie von der Behinderung der Arbeit der in der DDR akkreditierten Journalisten. „Auch in der DDR muss eine friedliche Demonstration möglich sein“, forderten die Unterzeichner. Sie wollten die verbindliche Zusage, „dass Eingriffe in kirchliche Publikationen in Zukunft unterbleiben“.

Kirchenzeitungen durften nicht erscheinen, Beiträge wurden zensiert

Die Eingriffe hatten 1988 so massiv stattgefunden wie in keinem Jahr zuvor. Die fünf Wochenzeitungen mit einer Gesamtauflage von 150 000 Exemplaren waren regelmäßig zensiert worden. Allein fünf Nummern der Wochenzeitung „Die Kirche“ mit ihren fünf regionalen Ausgaben durften nicht erscheinen. Aber auch zwei Ausgaben des Thüringer Blattes „Glaube und Heimat“ und der „Mecklenburgischen Kirchenzeitung“ sowie eine Ausgabe der „Potsdamer Kirche“. In Sachsen scheiterte die Auslieferung vom „Sonntag“ an einem Beitrag, der Alltagsprobleme in der DDR zur Sprache bringen wollte.

Unmittelbar vor der Demonstration war sogar ein Gebet der parallel tagenden zweiten Ökumenischen Versammlung in Magdeburg zensiert worden: die Fürbitte, „dass durch die Beratungen der Prozess der Umkehr und Erneuerung in unserer Gesellschaft gefördert wird“, sollte gestrichen werden. Die Herausgeber von „Der Sonntag“, „Glaube und Heimat“ sowie „die Kirche“ weigerten sich, ein zensiertes Gebet zu drucken, und strichen daraufhin den gesamten Text aus ihren Zeitungen. In „die Kirche“ erschien an seiner Stelle ein biblischer Psalmtext, der mit der Bitte „Gott schaffe mir Recht“ beginnt.

Über die Geschichte der Zensur ließen sich Bände füllen. Immer wieder ging es um die bis heute aktuell gebliebene Forderung, Kirche möge doch „bei ihrem Leisten“ bleiben. Grund für die Beanstandung waren wiederholt Beiträge zum innergesellschaftlichen Dialog, zur Politik Gorbatschows, zu den Themen Frieden, Gerechtigkeit und Umweltbewahrung. Gestrichen werden sollten Beiträge zur Ausländerfeindlichkeit, zur Existenz junger Neonazis in der DDR.

Zensur mit Methode

Die Prozedur war immer die gleiche: Herausgeber und Chefredakteure wurden zum Presseamt bestellt. Bei Beanstandungen oder Nichterscheinen der Zeitungen, die auf die Abteilung Agitation und Propaganda beim Zentralkomitee (ZK) der SED zurückgingen, gab es regelmäßig Mitteilungen an die Gemeinden. Auch die Synoden aller Landeskirchen wie die Bundessynoden kritisierten die Zensur öffentlich. Landete ihre Kirchenzeitung verspätet oder gar nicht im Briefkasten, war die engagierte Leserschaft alarmiert und schrieb Eingaben an das Presseamt, solidarisierte sich mit der Redaktion.

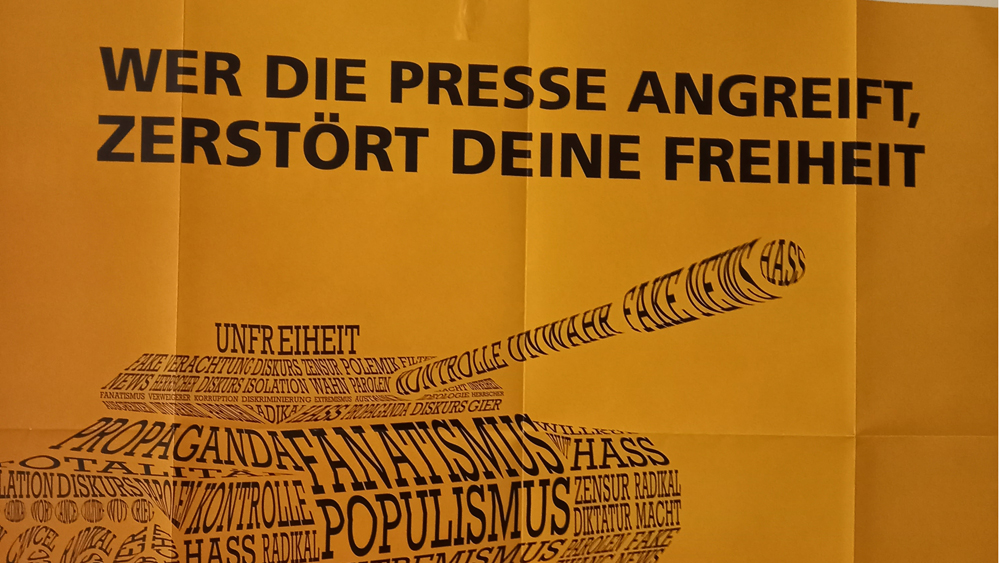

Die Demonstration vor 35 Jahren wie auch die Pressezensur sind Geschichte. Doch wie geht es den Akteuren von damals heute mit der erstrittenen Pressefreiheit? Ihm sei es unerträglich, wenn Menschen die Presse in der Demokratie mit der Situation in der DDR vergleichen, sagt Mario Schatta, damals Sozialdiakon und heute Supervisor in Berlin. Gemeinsam mit seiner späteren Frau Britta Albrecht, der angehenden Gemeindepädagogin, war er einer der Initiatoren der Demo. Er ist überzeugt: Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Doch für einen guten Journalismus, den es nicht immer gebe, müsse auch heute gestritten werden.

Dazu gehört für ihn ein respektvoller Umgang mit Menschen, ganz gleich, ob sie in politischer Verantwortung stehen oder nicht. Mehr noch wünsche er sich eine gute Berichterstattung über die Zivilgesellschaft. Damals, sagt Michael Heinisch-Kirch, habe er für sich den Begriff „mündiger Bürger“ entdeckt. Der heutige Chef der SozDia-Stiftung war angehender Sozialdiakon und gehörte auch zu den Initiatoren der Demo. Wichtig sei ihm heute das Zusammendenken von Freiheit und Verantwortung. Mündig sollte man darum protestieren, wo durch die Öffentlichkeit Menschenrechte und Menschenwürde verletzt werden. Zum Beispiel bei der für ihn unerträglichen Hetze gegen Ausländer.

Die Friedliche Revolution hatte viele Stationen

Als eines der wichtigsten Ereignisse für seine bürgerschaftliche Emanzipation bezeichnet auch Thomas Jeutner die Demonstration vom 10. Oktober 1988. „Weil sie meine eigene Arbeit betraf.“ Der damals 28-Jährige war Student am Sprachenkonvikt und hatte für die Kinder- und Jugendseiten von „die Kirche“ gearbeitet. „Die Friedliche Revolution, die zum Mauerfall führte, hatte viele Stationen. Das war eine auf dem Weg dahin“, sagt der heutige Pfarrer der Versöhnungsgemeinde an der Bernauer Straße. Mit seiner späteren Frau Marie-Anne Subklew, die heute wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut zur Theologie der Friedenskirchen in Hamburg ist, wurde er damals in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt in der Normannenstraße gebracht. Die nächtlichen Verhöre mit der Aufforderung, die Rädelsführer zu nennen, vergisst er nicht.

„Dass wir heute frei reden, schreiben und publizieren“ können, sei auch darum für ihn so kostbar. Und auch wenn ihm die Kommerzialisierung der Medien Sorge bereitet, steht für ihn fest: Der viel kritisierte öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein wichtiger Teil der freien Presse. Ein Blick in das Nachbarland Polen oder die USA genüge, um das hoch zu schätzen.