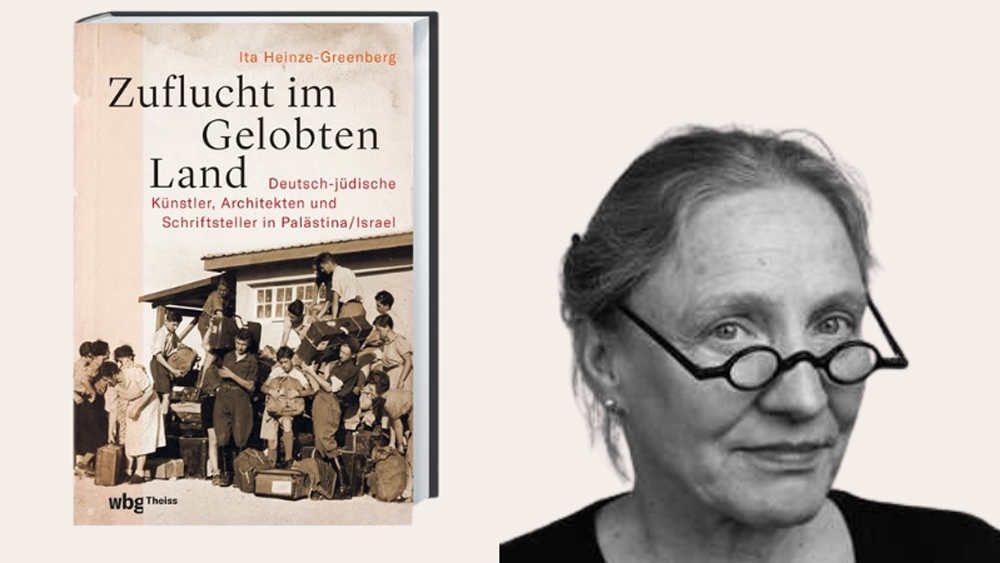

Als ich Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts in Jerusalem studierte, gab es in der Fußgängerzone noch ein Café, in dem die Ehefrauen der vor dem Nationalsozialismus aus Deutschland geflüchteten „Jeckes“ ihre Männer abgaben, um in Ruhe den Wochenendeinkauf zu erledigen. Ita Heinze-Greenberg, eine Architekturhistorikerin, die lange Jahre in Israel gelebt hat, porträtiert deutsch-jüdische Architekten wie Erich Mendelsohn, aber auch Künstlerinnen wie Lea Grundig und Schriftstellerinnen wie Else Lasker-Schüler. Auch Schalom Ben-Chorin, der immer Freitagvormittag im nämlichen Café saß und auf seine Frau wartete, kommt vor.

Umstrittene Beziehungen zur alten Heimat

Das Buch zeigt, dass es in der scheinbar einheitlichen Gruppe der „Jeckes“ ganz unterschiedliche Menschen gab, solche, die im angestammten Beruf weiter arbeiten konnten, aber auch solche, die sich mühsam ihr Brot als Hilfsarbeiter verdienen mussten. In sehr unterschiedlicher Weise reagierten sie auch auf die im britischen Mandatsgebiet Palästina immer schwieriger werdenden politischen Verhältnisse; Martin Buber votierte beispielsweise für die Aussöhnung mit den arabischen Einwohnern, andere hielten das angesichts der bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen für komplett naiv.

Heftig umstritten war nach 1949 auch, ob man wieder Beziehungen in die alte Heimat pflegen sollte und Reparationsleistungen von der jungen Bundesrepublik annehmen dürfte. Das Café gibt es übrigens längst nicht mehr und auch die architektonischen Überreste eines Erich Mendelsohn sind zum Teil vom Abriss bedroht. Darunter ausgerechnet das Wohnhaus des bibliophilen Warenhausbesitzers Salman Schocken, der im Lande eine Tageszeitung für bürgerliche Intellektuelle nach deutschem Vorbild gründete, die noch heute (in hebräischer Sprache) erscheint.