Zum Glück ist es nur eine Videoanimation: Zwei auf einem Tisch liegende, an den Hälsen verbundene menschliche Köpfe werden unter Strom gesetzt. Die elektrischen Impulse bringen Bewegung in die toten Gesichter, sie verziehen sich und verändern ihren Ausdruck, als würden sie zum Leben erwachen. „Es war äußerst merkwürdig, die Grimassen und Gesichtsverzerrungen beider Köpfe gegeneinander zu sehen“, beschreibt der italienische Physiker Giovanni Aldini sein Experiment aus dem Jahre 1802 in Bologna, das jetzt im Kasseler Museum für Sepulkralkultur zu sehen ist.

Dieses Experiment ist eines von vielen, über das sich die Besucher der schaurig-schönen Ausstellung „Vita Dubia – Über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden“, die noch zum 16. April 2017 läuft, informieren können. „Viele solche Experimente wurden damals öffentlich vorgeführt“, sagt Raik Evert vom Büro für Wissensarchitektur H9 aus Berlin, das die Ausstellung maßgeblich mitgestaltet hat. 1803 versuchte Aldini sogar, den toten Verbrecher Thomas Forster mittels Strom wieder zum Leben zu erwecken.

Eine weitere Abteilung der in fünf Bereiche gegliederten Ausstellung widmet sich dem Arzt Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836). Dieser hatte Jahre zuvor angesichts einer zunehmenden Verunsicherung, wann ein Mensch denn nun wirklich tot sei, die Errichtung von Leichenhäusern propagiert. Dort sollten die Toten aufbewahrt werden, bis sie verwesten – was als sicheres Zeichen des Todes galt. Das verursachte zwar unangenehme Gerüche, war aber eine todsichere Methode, den Tod festzustellen. 1792 entstand das erste dieser Häuser in Weimar – im Museum im Modell nachgebaut.

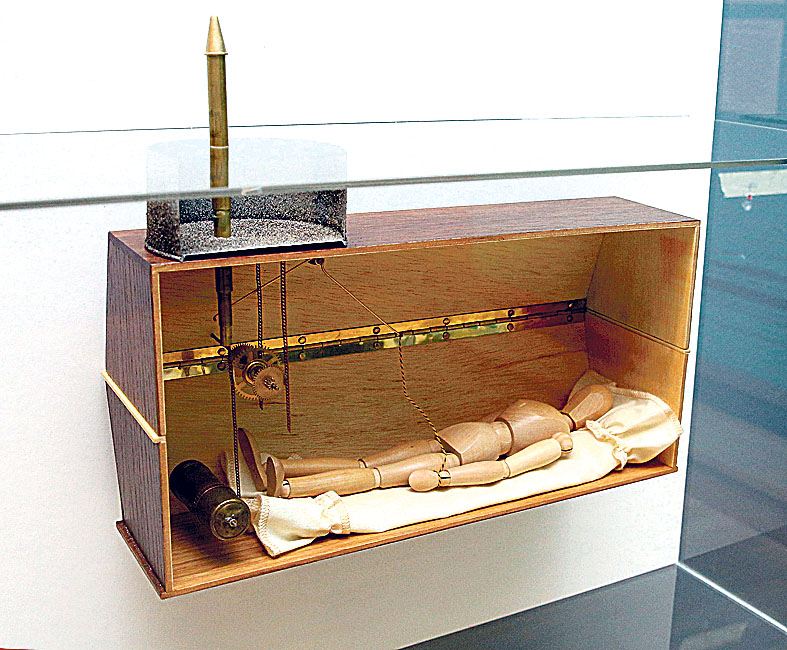

Wesentlich abstruser sind spätere Entwürfe von Särgen, die einem Pechvogel, der nur scheinbar tot unter die Erde geriet, eine Benachrichtigung der Außenwelt über das Versehen ermöglichen sollte. Ein Entwurf – als Modell nachempfunden – zeigt eine direkte Verbindung aus dem Sarg mit einer Schnur zur Glocke der Friedhofskapelle, deren unverhoffter Klang auf einen lebendig Begrabenen hindeuten sollte. Glaubwürdige Überlieferungen tatsächlich lebendig begrabener Scheintoter gibt es allerdings nicht.

„Das 18. Jahrhundert bedeutete einen Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Tod“ erklärt Gerold Eppler, kommissarischer Leiter des Museums. Viele Bereiche des Lebens, für die einst die Kirche zuständig gewesen war, gerieten nun in die Hände der Medizin und der Naturwissenschaften. „Die Wissenschaft hat den Umgang mit Leben und Tod verändert“, sagt er. Dass das trotz des großen Glaubens an den Fortschritt nicht immer ein solcher war, zeigt die Ausstellung.

Ohne jegliche Pietät werkelten seinerzeit Mediziner und Scharlatane an noch Lebenden und vor allem an Verstorbenen herum, legten sie unter Strom oder verpassten ihnen Einläufe aus angewärmten Tabak und anderen zweifelhaften Mitteln. Manch Schwerkranker sei gerade an solchen Therapien zugrunde gegangen, sagt Eppler. Immerhin entwickelte der Engländer Karl Kite jedoch im Laufe seiner Forschungen einen Vorläufer des heutigen Defibrillators. „Über die Wiederherstellung scheinbar toter Menschen“ hieß eins seiner Werke.

Wo nun aber genau die Grenze zwischen Leben und Tod verläuft, ist bis heute umstritten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10-17 Uhr, Mittwoch, 10-20 Uhr, am 26. Dezember 10-17 Uhr. Geschlossen montags sowie am 24., 25. und 31. Dezember. Informationen zur Ausstellung unter http://www.sepulkralmuseum.de/47/Aktuelle-Ausstellung.html im Internet.