Weltweit sind durch den Kinderbuchklassiker „Heidi“ Berge zu einem Sehnsuchtsort für unzählige Menschen geworden – so auch in Israel. Das Jüdische Museum München widmet der Rezeptionsgeschichte des Buches in Israel nun eine eigene Ausstellung.

Eine Frau vor einer Bergkulisse. Ein Mädchen im Sonnenblumenfeld. Unter beiden Fotos der Hashtag #heidifromthemountains: Solche Bilder lassen sich in den sozialen Medien mehrfach finden. Die Fotos erinnern an die beiden Kinderbuchklassiker „Heidis Lehr- und Wanderjahre“ und „Heidi kann brauchen, was es gelernt“ der Schweizerin Johanna Spyri.

Millionen Ausgaben der beiden Werke sind seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 1880 beziehungsweise 1881 verkauft worden. Mittlerweile sind sie in über 70 Sprachen übersetzt. In Israel haben die „Heidi“-Bücher eine einzigartige Rezeptionsgeschichte hinter sich. Das Jüdische Museum in München widmet dem Kinderbuchklassiker und seiner Wirkung in Israel derzeit eine eigene Ausstellung.

Auf den Spuren von Heidi in Israel

Unter dem Titel „Heidi in Israel. Eine Spurensuche“ können Besucherinnen und Besucher bis Mitte Oktober auf eine Entdeckungsreise durch die jahrzehntelange Rezeptionsgeschichte des Buches in Israel gehen. Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit des Jüdischen Museums und des Heidiseums.

Das literarische Erbe von Johanna Spyri für die nachfolgenden Generationen zu erhalten, zu bewahren und fortzuführen – so lautete das Ziel des Kulturprojektes Heidiseum, das im Jahr 2018 im Schweizer Adliswil gegründet wurde. Im Archiv des Heidiseums werden Nachlässe und Sammlungen von historischer Bedeutung aufbewahrt, wie beispielsweise die erste Heidi-Zeichnung aus dem Jahr 1880. Das Projekt steht unter der Leitung von Peter Büttner und Peter Polzin.

Mit Nurit Blatman als Kuratorin haben sie in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum München die Ausstellung „Heidi in Israel. Eine Spurensuche“ geschaffen. Die Ausstellung führt von Johanna Spyri und der Entstehungsgeschichte von Heidi in die ersten Rezeptionen ein. Bereits in den 1930er Jahren seien deutsche und englische Übersetzungen in Israel bekannt geworden, sagt Kuratorin Blatman.

Auch die erste Verfilmung aus dem Jahr 1937 mit Shirley Temple sei in Israel gezeigt worden.

Heimatverlust und Neubeginn

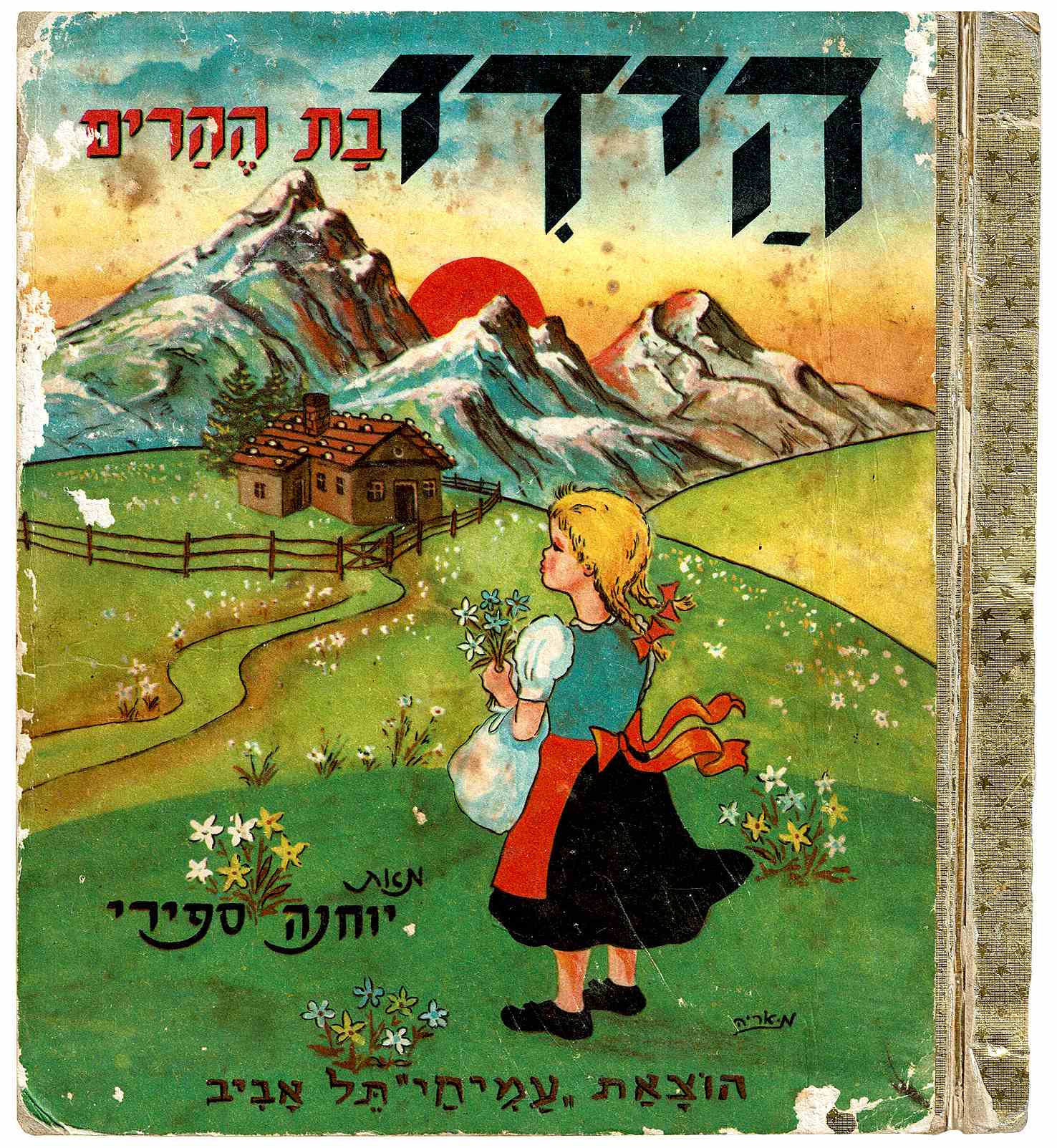

Ab dem Jahr 1946 habe dann auch die erste hebräische Übersetzung großen Anklang gefunden, sagt Blatman. Diese Zeit sei für die jüdische Gemeinschaft in Israel geprägt gewesen von Themen wie Heimat, Heimatverlust und Neubeginn. Einige Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft hätten die Berge vermisst – in Heidi fanden sie ihren Sehnsuchtsort wieder.

Unterschiede zur deutschen Originalausgabe finden sich in der ersten Übersetzung in den Namen der Protagonisten. Aufgrund der Spannungen der jüdischen Gemeinschaft zur deutschen Kultur und Sprache wurden in dieser ersten Übersetzung zum Teil auf französische Schreibweise der Namen zurückgegriffen. Mit der Zeit entwickelten sich die Medien weiter und mit ihnen auch die Rezeption von Heidi. So finden sich in den 1980er und 1990er Jahren immer mehr Vertonungen und Verfilmungen auf Hörspiel- und Videokassetten.

Heidis Weg in die sozialen Medien

In der heutigen Zeit sei Heidi aus der israelischen Film- und Literaturszene nicht mehr wegzudenken, sagt Blatman. Heidi habe ihren Weg auch in die sozialen Medien in Israel gefunden. Dort werde Heidi vor allem mit ihrer Naturverbundenheit in Verbindung gebracht. Im Jahr 2020 übersetzte Hanna Livnat Heidi erneut und setzte damit die Erfolgsgeschichte des Werkes fort.

Ab dem 11. Mai wird die Ausstellung begleitet von einer Foto-Installation des israelischen Künstlers Niv Fridman. Fridman versetzt Heidi in seine Heimat im Nahen Osten. Er inszeniert seine „Heidi“ bewusst an Schauplätzen und Landschaften, die für ihn die israelische Natur am besten widerspiegeln.

• Die Ausstellung ist bis zum 16. Oktober von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt kostet 6 Euro regulär und 3 Euro ermäßigt. Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht.