Ein Ort wie eine Zeitmaschine, die den Besucher direkt in den Tiefen des Mittelalters abliefert. Grabsteine, so weit das Auge reicht. Windschief und verwachsen – aber so kunstvoll bearbeitet, dass der eine noch fordert, ihn weiter zu betrachten, während schon ein Dutzend weitere den Blick auf sich ziehen. Noratus, ein kleines Dorf, einstige Fürstenresidenz am Südufer des Sevansees mit Blick auf den Kleinen Kaukasus, ist die größte Ansammlung von Kreuzsteinen (armenisch: Chatsch‘kar) aus dem 10. bis 17. Jahrhundert; jener Sonderform christlicher Kreuze, die besser als alles andere die Kultur und Religiosität der Armenier bezeugen.

Armenien ist das älteste christliche Land der Welt. Nachdem der grausame König Trdat III. im Jahr 301 vom heiligen Gregor dem Erleuchter bekehrt wurde, ist das Christentum Staatsreligion. Und bis heute ist die Volksfrömmigkeit der Armenier lebendig – auch wenn sie durch den türkischen Völkermord und durch drei Generationen kommunistischer Diktatur (1921-1991) unfassbar hat leiden müssen.

Steinerne Sinnbilder christlicher Hoffnung

Auch territorial hat Armenien stark geblutet. Das heutige Staatsgebiet macht nur noch einen Bruchteil jenes historischen Kulturraums aus, den die Armenier geprägt haben. Ihr Kernland im Westen mit dem Vansee und dem „heiligen Berg“ Ararat heißt heute „Ostanatolien“ und gehört dem einstigen Peiniger Türkei. Und auch der Iran im Süden und der Feindstaat im Osten, das muslimische Aserbaidschan, haben in den 1920er Jahren namhaft vom diplomatischen Versagen der europäischen Mächte profitiert. Selbstironisch sprechen die Armenier vom „armenischen Glück“, solche Nachbarn zu haben.

Über Jahrzehnte wurden in der Türkei armenische Kirchen und Friedhöfe als Schießübungsplätze missbraucht. Und noch zwischen 2000 und 2015 wurden in Aserbaidschan systematisch rund 2000 historische armenische Kreuzsteine zerstört, darunter eine noch größere Ansammlung als die in Noratus. Die Ernennung zum schützenswerten Kulturerbe durch die Unesco kam zu spät.

In die weichen, bunten Sandsteinblöcke des armenischen Hochlands geschlagen, gehören die Chatsch‘kare schon seit der Spätantike fest zur armenischen Kultur. Egal ob kindlich einfach oder mit unfassbarer Meisterschaft gefertigt wie etwa an der Gregor-der-Erleuchter-Kirche im Kloster Goschavankh: Sie sind Andachtssteine; Sinnbild der christlichen Hoffnung; Mahnmale für andersgläubige Invasoren; Be-schützer von Kirchen, Weiden und Fluren – und erst in zweiter Instanz auch Grabsteine für Einzelpersonen oder Familien.

Chatsch‘kare sind den Armeniern heilig – wohl auch das ein Grund für die Nachbarländer, diese Kulturstifter und Identitätszeichen auf ihrem Gebiet auszutilgen. Kreuzsteine werden von älteren armenischen Frauen geküsst, von Männern ehrfurchtsvoll berührt. Ihnen allen zu eigen ist das Kreuz als zentrale Figur, meist von reichen Ornamenten umspielt: Flechtwerk, geometrisch oder floral; oft Oktogone mit ihrer Zahlensymbolik von Anfang, Ende und Neubeginn.

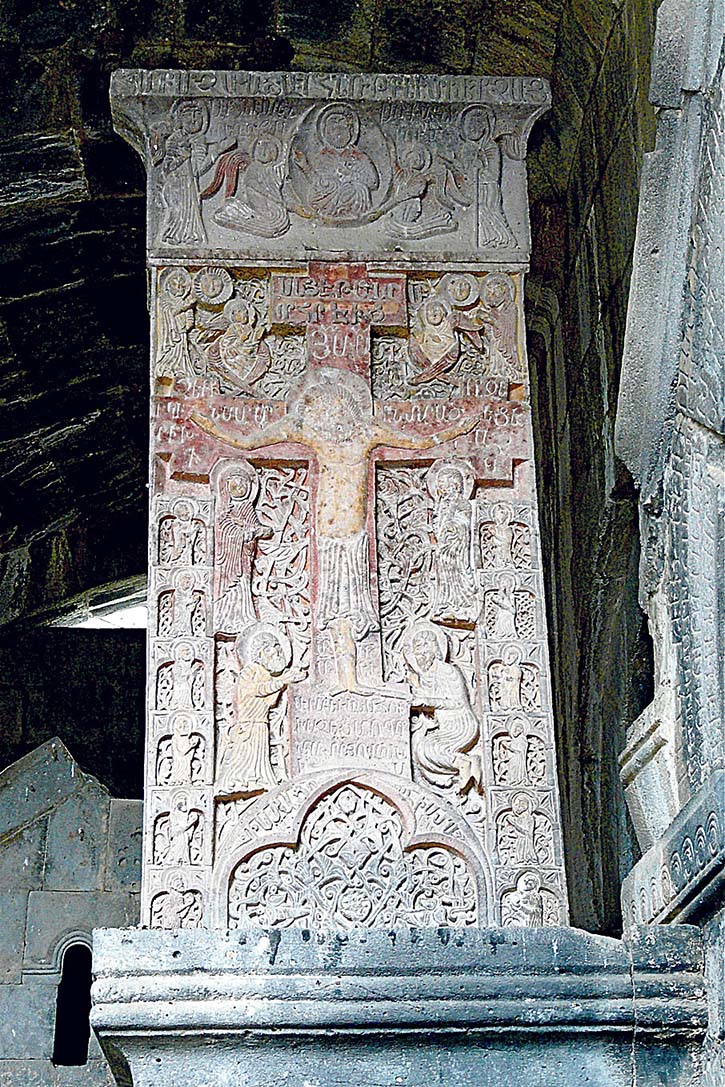

Es gibt aber auch Chatsch‘kare, die ganze Geschichten erzählen: Der „All-Erlöser-Kreuzstein“ (armenisch Amenaphrkitsch‘) von 1273 im Kloster Haghbat etwa ist ein Kleinod armenischer Steinmetzkunst. Bildnisse der zwölf Apostel rahmen dort die zentrale Kreuzigungsszene. Oder der schwarze Kreuzstein von Meister Trdat in der Muttergotteskirche am Sevansee. Das Meisterwerk aus dem 17. Jahrhundert zeigt die Kreuzigung mit zwei flehenden Kirchendienern zu Füßen des Kreuzes sowie Szenen aus dem Leben Jesu. Darunter Christus beim Jüngsten Gericht. Drachenwesen aus der Unterwelt (armenisch: Vischaps = Wächter) knabbern bereits an den Verurteilten.

Es heißt, nicht zwei Kreuzsteine im Land seien sich gleich. In ihnen lebt die Kunst der toten Meister weiter – und die Selbstvergewisserung und Botschaft eines be-drängten Volkes von Wehrhaftigkeit, Frömmigkeit und Andacht.