Der nächste Weltuntergang ist für den 16. Mai angekündigt – zumindest, wenn man den Vorhersagen eines Ricardo Salazar glaubt. An diesem Tag solle ein riesiger Asteroid die Erde treffen, verkündet der aus Mexiko stammende Prediger, der für seine 20 000 Facebook-Fans noch weitere endzeitliche Schrecken parat hat.

Seine Botschaft ist bei Weitem nicht die erste und einzige esoterische Ankündigung eines Weltuntergangs. Schon seit jeher sind Endzeitängste ein besonderes Phänomen der abendländischen, christlichen Kultur. In der Moderne zeigt sich das in immer neuen Untergangsprophezeiungen, etwa von Sekten, oder auch in Katastrophenfilmen wie Roland Emmerichs „The Day after tomorrow“.

Allzeit bereit für den „Tag des Herrn“

Der Weltuntergang und seine ängstliche Erwartung, schreibt der Historiker Johannes Fried, „sitzen tief, jahrtausendtief, in den Glaubensschichten unserer westlichen Kultur“. In seinem neuen Buch „Dies Irae“ (deutsch: Tag des Zorns) beschreibt er eine Geschichte der Vorstellungen vom Weltuntergang.

Schon die erste christliche Gemeinde lebte aus der Erwartung der Wiederkehr Jesu und des damit verbundenen Weltenendes. Der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin mahnte, man solle so leben, als seien Gericht und Weltuntergang noch während des eigenen Lebens zu erwarten, also allzeit für den „Tag des Herrn“ bereit sein.

Nach mehr als tausendjähriger Rezeption sei „der Weltuntergang mit seinen Vorzeichen zu einer irdischen, weltlichen Denkfigur geworden“, sagt Fried. „Keine Katastrophe, kein Hagelschlag, kein Gewittersturm, die keinen ,Weltuntergang' apostrophierten.“

Der 73-jährige emeritierte Professor, Spezialist für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt, hat zwei Jahrtausende der Apokalyptik und der Vorstellungen von einer neuen Welt analysiert, um schließlich bei modernen Weltende-Szenarien zu landen: Atomkrieg, Ebola-Virus, das Attentat 9/11 oder die globale Klimakatastrophe liefern aktuelle Stichworte.

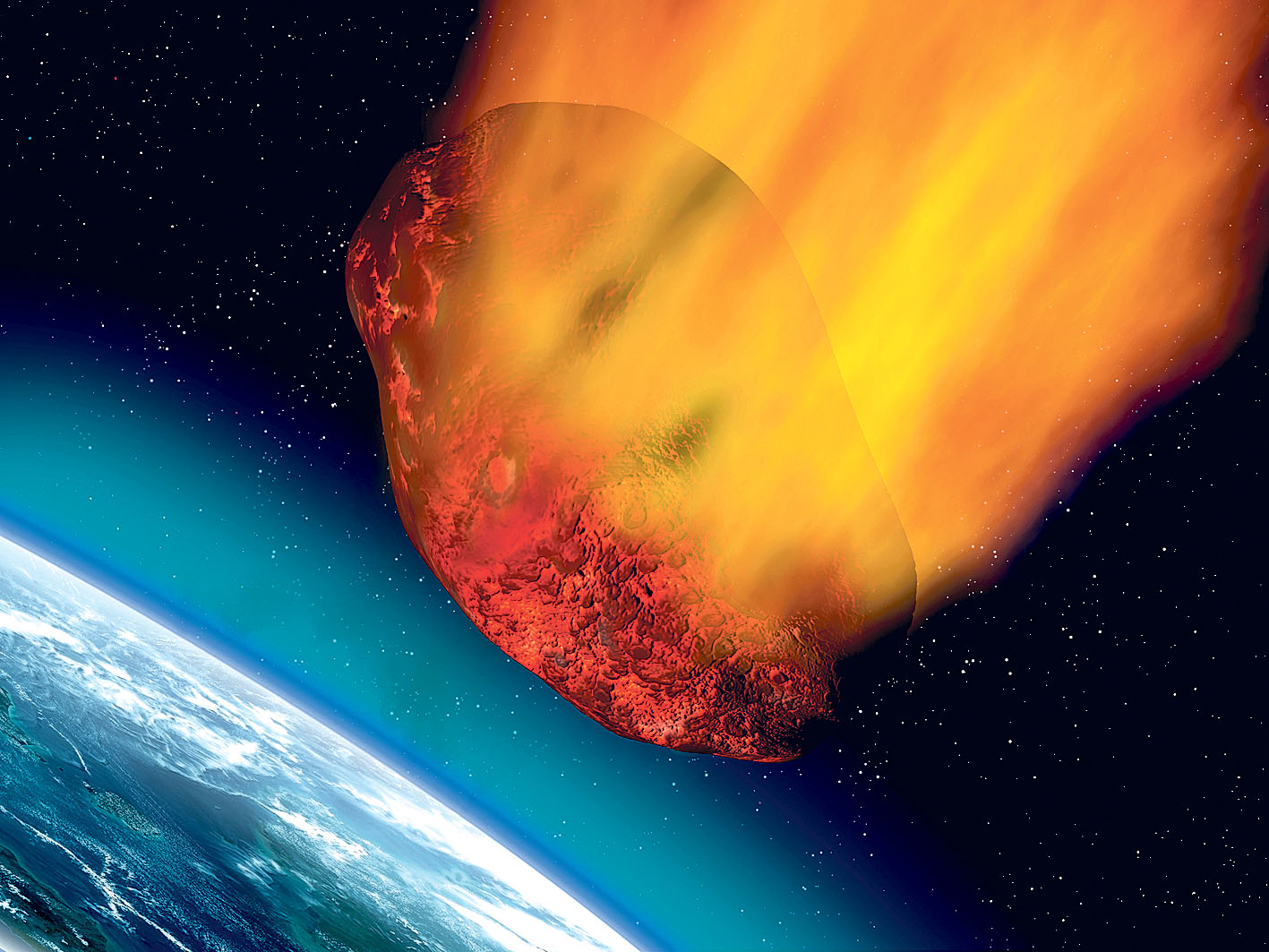

Seit dem Halleyschen Kometen, der 1910 zum ersten Mal am Himmel auftauchte und weltweit für Hysterie sorgte, machen auch kosmische Bedrohungen regelmäßig Schlagzeilen: Den Planetenforschern unserer Tage sind rund 2500 Asteroide bekannt, die mit der Erde kollidieren könnten.

In allen Epochen des Abendlandes und auch in anderen Religionen scheine der Glaube an ein großes Finale auf – er gehöre zum „unbewussten Weltbild“, wie Fried es nennt. Und immer wieder gab und gibt es auch Versuche, einen genauen Zeitpunkt des Endes zu bestimmen oder zu errechnen.

Das Wissen „um Tag und Stunde“ gehöre allein Gott, heißt es in der Bibel, und an anderer Stelle: „Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht“ (1. Thessalonicher 5,2). Aber Erkenntnisdrang und Angst waren größer, wie Frieds Quellenforschung belegt, deshalb wurde seit jeher allenthalben gerechnet und gezählt.

Von den jüdischen Rabbinern hatten die Christen es übernommen, das Weltalter mit Anfang und Ende zu bestimmen: Von der Schöpfung bis zum Untergang waren ihr 6000 oder höchstens 7000 Jahre zugebilligt. Und weil nach biblischer Aussage vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind (Psalm 90,4), war die Endzeiterwartung um das Jahr 1000 besonders hoch. Gerechnet wurde so: Die sechs Schöpfungstage waren bis zur Geburt Jesu um – darauf folgte der siebte Welttag, mit dessen Ende Christus zum Gericht wiederkommen würde. Diese Deutung der Kirchenväter sorgte im ersten ausgehenden Jahrtausend für große Nervosität.

Karl der Große ließ um das Jahr 798 seine Gelehrten die Zeichen der Zeit erforschen: Er wollte möglichst genau wissen, wie viel Zeit der Kalender seinem Kaiserreich noch gab. Die Ergebnisse blieben bescheiden, denn es gab viele Zählungen – und keine glich der anderen.

Durch die Jahrhunderte heizten immer wieder mathematische Bibelauslegungen – etwa der Apokalypse des Johannes – die Endzeitstimmung an. 1975 hatten die Zeugen Jehovas als Termin für die „Entfesselung Satans“ prophezeit, zuvor schon einmal 1914. Als der Weltuntergang ausblieb, sprach man von Missverständnissen.

Im Jahr 1000 war die Endzeiterwartung hoch

Treibt die Angst vor einem drohenden Weltuntergang heute noch Menschen in Panik? Der evangelische Studentenpfarrer Friedrich Benning aus Augsburg betrachtete in einer Lehrveranstaltung mit seinen Studenten die „Fahrpläne“ und Daten zum Ende der Welt. Unter dem Titel „Nur noch kurze Zeit bis zum Big Bang?“ bot er vor zwei Jahren an der Hochschule ein Seminar zum Thema „Maya-Kalender, Offenbarung und Weltuntergang“ an.

Die Studenten untersuchten dabei Weltuntergangsszenarien in der Kunst, im Film und auch biblische Texte. „Ich wollte deutlich machen, dass all die Terminierungen Krampf sind und dass es eigentlich vollkommen egal ist, wann der jüngste Tag kommt“, sagt Benning über das Angebot. Manche Teilnehmer hätten aus Neugier mitgemacht, andere seien wegen der spannenden Filme gekommen. Doch Angst vor dem Weltuntergang, sagt der Pfarrer im Rückblick, musste er den Studenten nicht nehmen – sie hatten keine.