Für Wassily Kandinsky (1866-1944) war Blau mehr als eine Farbe: „Je tiefer das Blau wird, desto tiefer ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichen. Es ist die Farbe des Himmels.“ Vor 150 Jahren, am 16. Dezember 1866, wurde der Erneuerer der Malerei als Sohn eines Teehändlers in Moskau geboren.

Und schlug zunächst eine ganz andere Richtung ein: Kandinsky studierte Jura und Volkswirtschaft, promovierte über die „Gesetzmäßigkeit der Arbeiterlöhne“. Erst 1896 siedelte er nach München über, lernte die Künstler Alexej von Jawlensky und Marianne Werefkin kennen. Kandinsky besuchte die Anton Azbé Kunstschule und studierte an der Akademie bei Franz von Stuck. Ab 1901 gehörte er zur Künstlervereinigung „Phalanx“.

Abstrakte Malerei als neue Kunstform

Dort traf er die Künstlerin Gabriele Münter (1877-1962). Für viele Jahre waren beide ein Paar, unternahmen ausgedehnte Reisen. 1909 kaufte Münter in dem kleinen Ort Murnau am Staffelsee ein Haus, um dort mit Kandinsky die Sommermonate zu verbringen. 1914 trennten sich die Wege des Paares in den Wirren des Ersten Weltkrieges. Doch die Jahre im „Münterhaus“, wie das Gebäude heute genannt wird, haben die abstrakte Malerei nachhaltig geprägt.

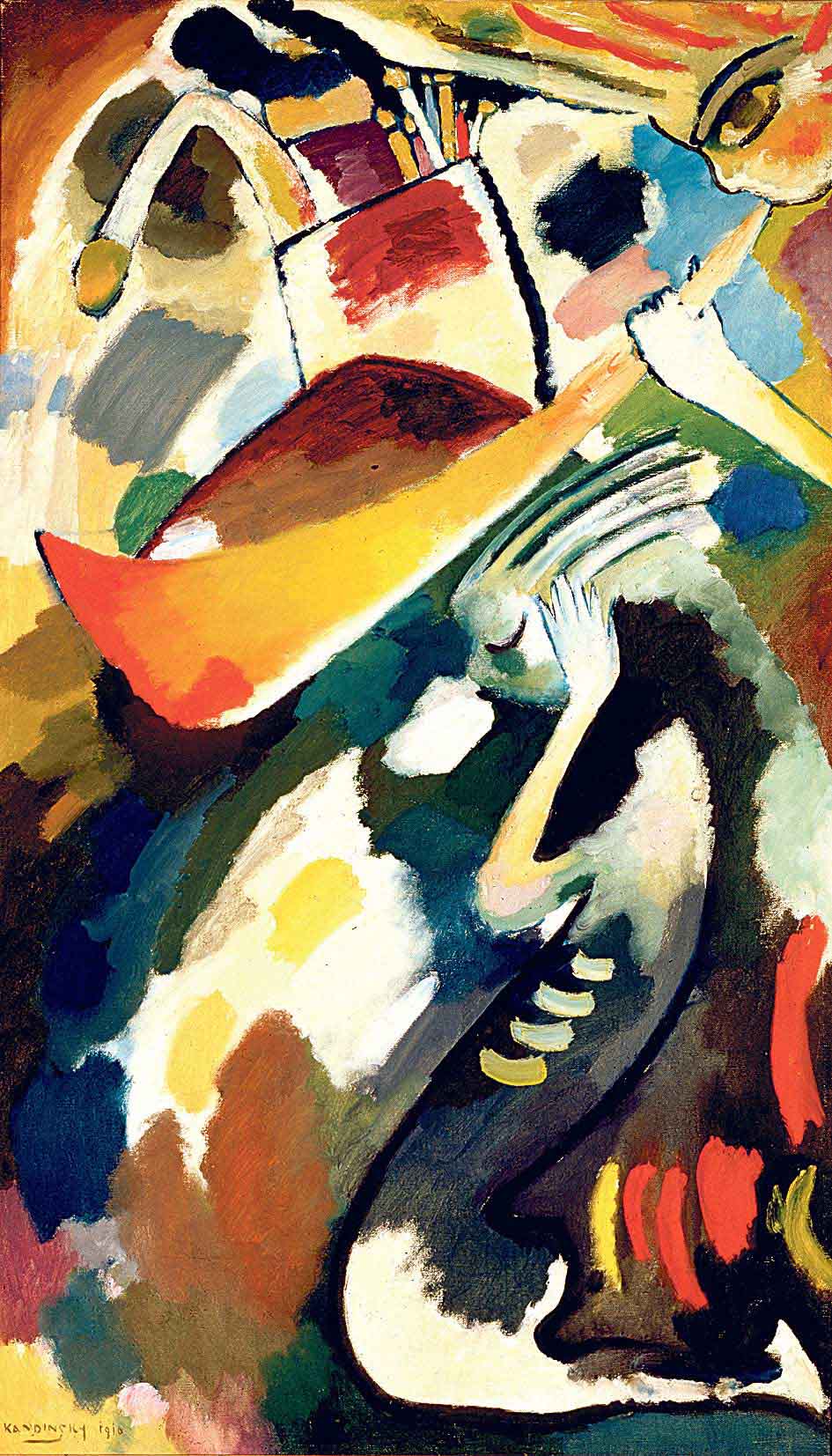

Starken Einfluss übten vor allem die Werke von Van Gogh, Matisse und Picasso auf Kandinsky aus. Etwa ab 1909 entwickelte er viele Ideen für eine neue Kunstform, bei der sich Farben und Formen frei einsetzen lassen sollten.

Am 18. Dezember 1911 eröffnete er zusammen mit Franz Marc in den Räumen der Münchner Galerie Thannhauser die erste Ausstellung der „Blauen Reiter“. Gezeigt wurden Werke unter anderem von Henri Rousseau, Robert Delaunay, August Macke und Gabriele Münter. Sie alle verband die Suche nach einer neuen Ausdrucksform. Sie wollten das Wesen der Dinge erfassen, suchten das Ursprüngliche, erprobten neue Methoden und scherten sich nicht um die akademische Kunst.

Kurz danach gaben Marc und Kandinsky den Almanach „Der Blaue Reiter“ heraus. Er gilt heute als eine der bedeutendsten Programmschriften zur Kunst des 20. Jahrhunderts.

In dieser Zeit entstanden auch die ersten seiner „Kompositionen“, von denen er im Laufe seines Lebens nur zehn schuf. Sie galten ihm als „höchste Kategorie des Bildes“, in der sich rationale Konzeption, Vorstellungskraft und Intuition verbinden. Kandinskys Kompositionen VI und VII etwa sind den Themen „Sintflut“ und „Jüngstes Gericht“ gewidmet, sie gehören zum Umkreis der Heils- und Endzeiterwartung vor dem Ersten Weltkrieg.

Ein Bild des Impressionisten Claude Monet (1840-1926), dessen Motiv er nicht auf Anhieb erkannte, weckte in ihm die Begeisterung für nicht-realistische Darstellung. Er entdeckte nach eigenen Worten „die ungeahnte, früher mir verborgene Kraft der Palette, die über alle meine Träume hinausging. Die Malerei bekam eine märchenhafte Kraft und Pracht.“ Die Jahre bis 1914 waren nach Einschätzung von Kunstexperten die künstlerisch vielleicht aufregendste Etappe im Leben von Kandinsky.

Unvergleichlich etwa das um 1908 entstandene Werk „Die Ludwigskirche in München“ mit leidenschaftlichen, fast feierlichen Farben, das im Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid hängt. Danach löste Kandinsky auf seinen Bildern die Gegenstände mehr oder weniger auf, „damit sie nicht alle auf einmal erkannt werden können“. Gleichzeitig baute er abstrakte Formen in seine Bilder ein, sie sollten „rein malerisch wirken“.

1914 kehrte er nach Moskau zurück, wo er in verschiedenen revolutionären Künstlergremien tätig war und 1920 erster Leiter des Instituts für Künstlerische Kultur wurde. Doch die Verhältnisse in der neuen Sowjetunion – vor allem wohl die Einschränkungen der Kunstfreiheit durch die kommunistischen Machthaber – wurden für Kandinsky zunehmend unerträglich.

Impulsgeber und Wegbereiter der Moderne

1921 folgte er einem Ruf von Walter Gropius an das schon damals legendäre Bauhaus in Weimar. Dort lehrte er unter anderem an der Seite von Paul Klee, dessen Nachbar er nach der Übersiedlung des Bauhauses 1925 nach Dessau wurde. 1933 schlossen die Nationalsozialisten das Bauhaus, Kandinsky emigrierte nach Paris. Die Nazis diffamierten seine Kunst als „entartet“ und beschlagnahmten 57 Werke aus deutschen Museen.

Er starb am 13. Dezember 1944 im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine, wo er auch begraben wurde. Die Fondation Beyeler bei Basel zeigt noch bis zum 22. Januar 2017 die Ausstellung „Kandinsky, Marc & der Blaue Reiter“. Auch das Stadtmuseum im rheinischen Langenfeld präsentiert noch bis zum 22. Januar 2017 die Ausstellung „Wegbereiter der Moderne – Der Blaue Reiter“. Dieser „Blaue Reiter“ und mit ihm Wassily Kandinsky wurden zum Synonym für den Aufbruch in künstlerisches Neuland.

Internet: http://u.epd.de/ojd (Ausstellung der Fondation Beyeler), http://u.epd.de/ojf (Ausstellung Stadtmuseum Langenfeld), www.murnau.de/de/muenter-haus.html (Münter-Haus in Murnau).