Schließen Sie mal die Augen und rechnen nach: Wie viele Kleidungsstücke hängen oder liegen in Ihrem Kleiderschrank? Fünf Hosen? Sieben – oder sind es doch eher zehn? Zehn oder 20 Blusen (bei Männern Hemden)? Zehn Pullover, Strickjacken, Blazer? Wenn Sie jetzt noch Unterwäsche und Strümpfe dazurechnen, kommen Sie schnell über 100.

Zweifel vor überquellenden Schränken

„Womit werden wir uns kleiden?“ – so heißt eine der Fragen, mit denen Jesus in der Bergpredigt (Matthäus 6,31) auf das unnötige Sorgen der Menschen hinweist. Gemeint ist zu seiner Zeit die bloße Bedeckung des Körpers. Heute bekommt die Frage eine ganz andere Dimension: „Was soll ich bloß anziehen?“, fragen sich täglich (nicht nur junge) Männer und Frauen vor dem überquellenden Kleiderschrank. Wie die Bedingungen aussehen, unter denen der Überfluss an Kleidungsstücken in ihrem Besitz produziert wurde, fragen sie eher nicht.

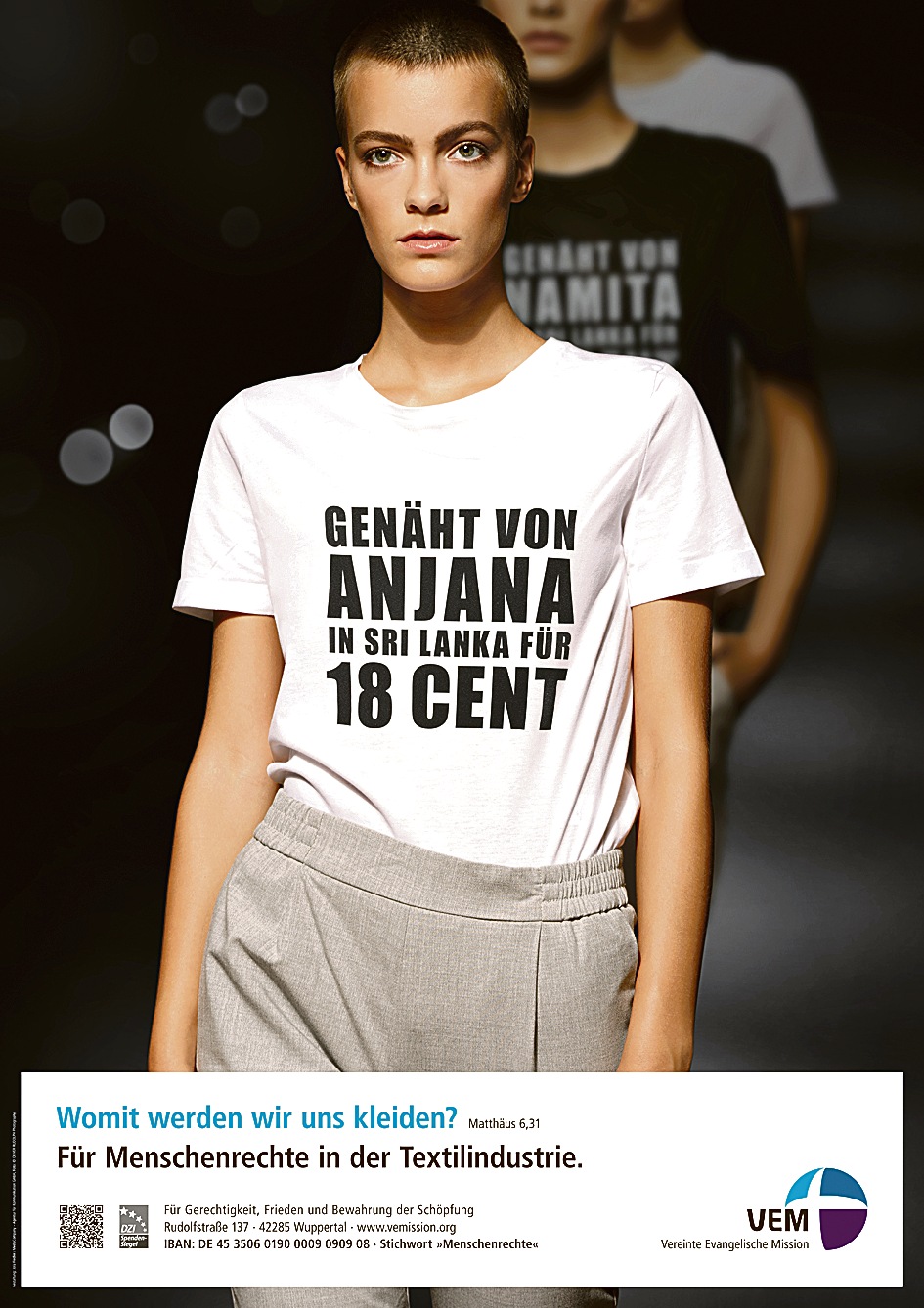

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) hat die Frage Jesu „Womit werden wir uns kleiden?“ zum Motto ihrer Menschenrechtsaktion für das Jahr 2019 gemacht. Denn es sind die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie des globalen Südens, die die Kosten für die unglaublich billige Kleidung in unseren Läden zahlen. In asiatischen, lateinamerikanischen und zunehmend auch in afrikanischen Ländern leiden sie unter zum Teil unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die weit von den Mindeststandards in westlichen Ländern entfernt sind. Und jedes Schnäppchen, das in unserem Schrank landet, trägt zu diesen katastrophalen Zuständen bei – und erhöht zudem noch den Müllberg, denn viele billig gearbeitete Produkte werden nach ein paarmal Tragen gleich wieder entsorgt.

Modeketten bieten im Internet alle zwei Wochen eine neue Kleiderkollektion an. Über 90 Prozent aller in Deutschland verkauften Textilien werden importiert. „Irrsinn? Ja, mit Methode“, erklärt der Journalist und Menschenrechtsaktivist Theodor Rathgeber in einer Broschüre, die die VEM zur Kampagne herausgibt. „Ein Arbeitstag bis zu 16 Stunden mit wenig Pausen, sechs bis sieben Arbeitstage pro Woche, Arbeitslöhne am Existenzminimum, gravierende Sicherheitsmängel beim Gebäudezustand, Schikanen des Aufsichtspersonals“: Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Arbeitsalltag von geschätzten 60-75 Millionen Menschen – rund drei Viertel davon Frauen – in der Textil- und Bekleidungsindustrie weltweit, so Rathgeber.

Arbeitstage von bis zu 16 Stunden

Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind beispielsweise in Indonesien in der Textilindustrie beschäftigt. „Arbeiterinnen müssen häufig in der Fabrik übernachten, um ihr Soll zu erfüllen. Oft fehlt ihnen die Zeit, um auf die Toilette zu gehen“, erzählt Dina Septi Utami, die sich als Aktivistin in Jakarta für die Rechte von Arbeiterinnen einsetzt. In einem Gespräch mit Pfarrer Dietrich Weinbrenner, dem Beauftragten für nachhaltige Textilien in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der VEM, das ebenfalls in der Broschüre zu finden ist, berichtet sie über unterschiedliche Formen von Gewalt und Einschüchterung, denen Arbeiterinnen in den Textilfabriken ausgesetzt sind.

Aber die Menschenrechts-Aktion der VEM will nicht nur über die Produktionsbedingungen in der weltweiten Textilindustrie aufklären; sie will auch für Veränderungen werben. Dazu gehört neben der politischen Arbeit in verschiedenen Organisationen, die sich für gerechte Arbeitsbedingungen in allen Produktionsschritten einsetzen, auch der Appell an die Verbraucherinnen und Verbraucher: Ändert euer Konsumverhalten, kauft weniger und bewusster, greift zu fair produzierter und gehandelter Kleidung. Ganz praktisch wird eine Reihe von Textilsiegeln vorgestellt, die ein nachhaltiges Einkaufen garantieren. Außerdem gibt es Informationen über Kampagnen für „saubere“ Kleidung, an denen man sich beteiligen kann. Nicht zuletzt wirbt die VEM auch für Spenden, mit denen sie Sozialprojekte und politische Aktionen mit Partnern vor Ort unterstützt.

Eröffnet wird die Menschenrechtsaktion 2019 am 11. Dezember in der evangelischen City-Kirche in Wuppertal-Elberfeld vom Präses der rheinischen Landeskirche, Manfred Rekowski, in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Beginn ist um 16 Uhr. Ein Fachseminar zum Thema Menschenrechte in der Textilindustrie wird am 28. Januar 2019 von 13.30 bis 19.30 Uhr in Wuppertal stattfinden.

• Beratung und weiterführende Informationen: Pfarrer Dietrich Weinbrenner, E-Mail: weinbrenner-d@vemission.org, Telefon (0 23 02) 91 23 46. Die Materialien wie Broschüre, Plakat und Bildungsmaterial können ab dem 11. Dezember im Internet unter www.vemission.org/menschenrechte2019 heruntergeladen oder bei der VEM unter jpic@vemission.org angefordert werden.