Was für ein fürchterliches Gemetzel. Schlimmer als in einem Horrorfilm aus Hollywood. Und das alles nur, weil der Scharfrichter schon am frühen Morgen des 2. Mai 1533 die Finger nicht vom Branntwein lassen konnte. Statt den Delinquenten Johann Schachtrop mit geübtem Hieb einen Kopf kürzer zu machen, traf ihn der Henker mit seinem scharfen Schwert zunächst nur an der Schulter. Auch der zweite Versuch schlug fehl. Stattdessen entriss Schachtrup, der als ein glühender Anhänger der Reformation in Soest galt, auf dem Schafott dem Vollstrecker das Schwert und zettelte blutüberströmt einen öffentlichen Tumult an.

Blutiges Kapitel der Soester Reformationsgeschichte

Viel geholfen hat ihm das allerdings nicht. Der Soester erlag wenig später seinen Verletzungen. Immerhin wurden die anderen vier Mitverurteilten, die ebenfalls radikale Reden gehalten hatten, auf Druck des Volkes begnadigt, mussten aber die Stadt verlassen.

Wenn Historikerin und Stadtführerin Bärbel Cöppicus-Wex auf dem Markt vor der Fachwerkkulisse dieses wohl blutigste Kapitel der Reformation in Soest aufschlägt, dann ist dies gleichzeitig auch der Abschluss einer ganz besonderen Stadtführung, die die Touristinfo zum Lutherjahr – bei entsprechender Nachfrage auch darüber hinaus – anbietet: „Erhalt uns Herr bei Deinem Wort – Die Reformation in Soest“.

Knapp 90 Minuten nehmen Cöppicus-Wex sowie ihre Kollegen Heinz-Georg Bücker und Benedikt Hartmer Besuchergruppen von maximal 25 Personen mit auf eine spannende Zeitreise in die schillernde Welt des Mittelalters. Cöppicus-Wex: „Die Führung umfasst den Zeitraum der 1520er Jahre bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555 und einem Ausblick in die 1560er Jahre. Dies zeigt vor allem, dass die Reformation kein Ereignis, sondern vielmehr ein Prozess war, dessen Durchsetzung Jahrzehnte gedauert hat.“

Eine Stadtführung zum Thema Reformation drängt sich in Soest förmlich auf. Denn wie kaum eine andere Stadt in Westfalen ist die heute 50 000 Einwohner zählende Kreisstadt mit alter Bausubstanz gesegnet. Das bietet die ideale Kulisse für den Bummel von Kirche zu Kirche und durch die zum Teil engen Gassen der Soester Altstadt. Und überall wissen die Stadtführer das ein oder andere Histörchen oder eine krachende Anekdote zu erzählen.

Dabei erfahren die Gäste zum Auftakt am Portal der Paulikirche auch, dass die Ideen Luthers eigentlich erst recht spät nach Soest gekommen sind. Es dauerte immerhin bis Anfang 1530, ehe die Reformation so richtig Fahrt aufnahm. Dann allerdings mit zuvor nicht geglaubter Wucht und einem Elan, der den Staub förmlich von den Stadtmauern blies und sogar Martin Luther höchstpersönlich intervenieren ließ. Doch dazu später mehr.

Es war ein gewisser Thomas Borchwede, der sich 1531 aufschwang, des großen Reformators umwälzende Ideen unter das Soester Volk zu bringen. Und wie weiland Luther selbst in Wittenberg nagelte auch Borchwede seine Thesen an eine Kirchentür – an die des Patroki-Stiftes (heute Patrokli-Dom). 22 Thesen umfasste das Papier des Mannes, der auch als „Soester Luther“ bezeichnet wird. Damit stellte Borchwede Grundfeste der überkommenen Glaubenslehre zur Debatte, darunter das Fegefeuer und die Fürsprachekraft der Heiligen.

Dazu der Soester Historiker Joachim Grade: „Borchwede wollte durch die Imitation des Wittenberger Thesenanschlags erreichen, dass sich seine Anhänger in Soest gleichfalls als Lutheraner outeten.“ Dieser Plan ging auf. Und so gilt Thomas Borchwedes Tat als der Beginn der Reformation in Soest.

Auch in Soest wurden Thesen angeschlagen

„Ohne Borchwede hätte die Reformation in Soest lange auf sich warten lassen. Nur ein wissenschaftlich ausgebildeter, mit der Lehre Luthers vertrauter Theologe wie er konnte mit seinen Predigten in St. Petri viele Soester Bürger und Bürgerinnen aus unterschiedlichen Schichten überzeugen und zu risikobereiten Lutheranern machen“, weiß Grade. Stadtführerin Cöppicus-Wex ergänzt: „Borchwede hat die Kernsätze der lutherischen Lehre knapp und verständlich auf den Punkt gebracht. Die in ihnen enthaltene Kritik an der liturgischen Praxis befeuerte die allgemeine politisch-soziale Unzufriedenheit in der Stadt.“

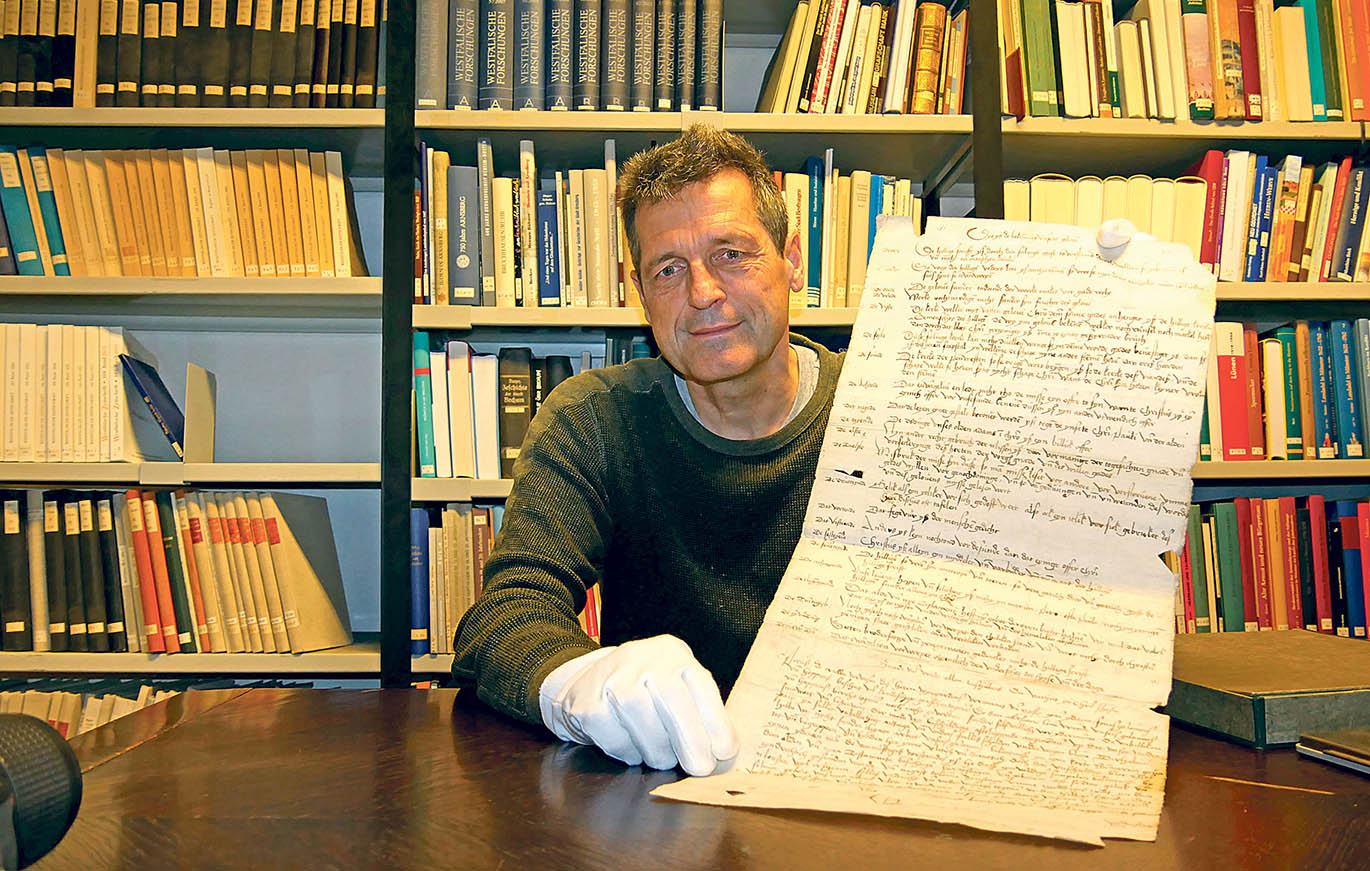

Mit 9000 Einwohnern gehörte Soest im Mittelalter zu den bedeutendsten Städten in Westfalen. Kein Wunder, dass auch Martin Luther brennend daran interessiert war, dass seine Ideen in die Stadtmauern einzogen. Drei Briefe, die ebenso wie die Borchwede-Thesen im Stadtarchiv Soest lagern, belegen dies.

Dr. Norbert Wex, Leiter des Stadtarchivs: „Am 21. Dezember 1532 verfasste kein Geringerer als Martin Luther höchstpersönlich ein Schreiben an den Soester Rat.“ Der prominente Reformator war sich nicht zu schade, direkt in die Soester Angelegenheiten einzugreifen und gegen den „schändlichen Menschen“ und „Teufelsapostel“ Johann Wulff van Kampen zu wettern. „Dringend“, so Dr. Wex, „beschwor er die Soester Stadtobrigkeit, sie möge Kampen „loswerden“, damit nicht „ein Feuer aus dem Funken werde“. Mit van Kampen hätten die Soester den Teufel in Menschengestalt in ihrer Stadt.

Und Luther ging sogar noch einen Schritt weiter, indem er sein Einwirken auf die Soester Belange intensivierte. Mit Schreiben vom 17. Juni 1532 empfahl er der Stadt mit Johann de Brune einen Mann seines Vertrauens als Superintendenten. Sein Mann habe „hart gestritten wider unrechte Lehre und aufrüherische Sekten wie Wiedertäufer und dergleichen, (…) die Obrigkeit und Regiment schmähen“.

Der Rat folgte der Empfehlung aus Wittenberg und Johann de Brune wurde so zum ersten Superintendenten in Soest. Und wieder wurde St. Patrokli, die weniger als einen Steinwurf von der gleichfalls imposanten St. Petrikirche entfernt liegt, zum Sinnbild für die Glaubens-Zerrissenheit des mitteltalterlichen Soests.

Als nämlich de Brune am 23. März 1533 – dem Läteresonntag – die Predigtkanzel besteigt, findet er dort Schmierereien in Form eines Rades und eines Galgens vor. Außerdem ein Säckchen mit einem faulen Ei, zwei Steinen und einem Feuerstein. „Wütend“, so Cöppicus-Wex, „gleichzeitig aber auch mitreißend deutet de Brune der Gemeinde in einer spontanen Predigt die Zeichnungen und Gegenstände als Angriff auf seine Person und die reformatorische Bewegung“.

Seine Worte bleiben nicht ohne Wirkung. Als Lätere-Aufstand geht der anschließende Tumult in die Soester Geschichte ein. Unter dem Druck der Straße nimmt der Rat Bestimmungen zum Schutz und zur Durchsetzung des protestantischen Bekenntnisses und Verordnungen ins Stadtrecht auf, die sich gegen die Klöster und deren Angehörige richten. Mit dem „ Lätare-Aufstand“ wird Soest endgültig zu einer evangelischen Stadt.

Kurzer Prozess mit Wiedertäufer-Missionaren

Und das mit allen Konsequenzen, wie Bärbel Cöppicus-Wex zu berichten weiß: „Als 1534 acht Wiedertäufer-Missionare aus Münster nach Soest entsendet wurden, zeigte sich die kompromisslose Haltung des lutherischen Kurses. Nach mehrfachen, erfolglosen Aufforderungen, die Stadt zu verlassen, wurden die Männer verhaftet und nach einem kurzen Prozess im Bereich des Osthofentores vor der Mauer enthauptet.“

• Derlei Geschichten gibt es noch unzählige während der Stadtführung. Wer Lust darauf bekommen hat: Tourist-Info, (0 29 21) 66 35 00 50, E-Mail: willkommen@soest.de oder www.wms-soest.de.