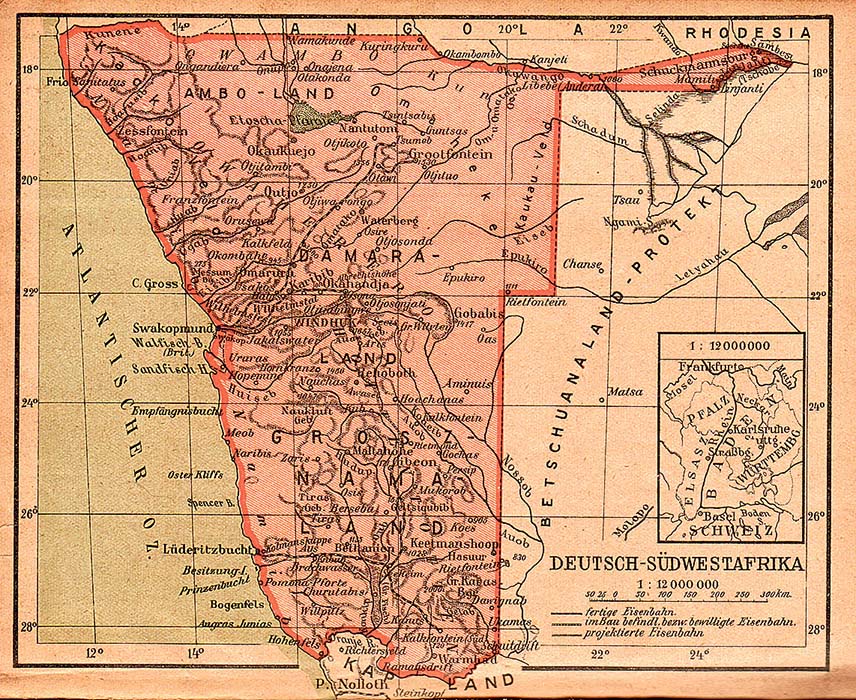

Ruprecht Polenz zeichnet ein eher nüchternes Naturell aus. „Jedes Ereignis ist für sich zu bewerten“ – viel mehr ist dem CDU-Politiker aus Münster nicht zu entlocken, wenn man ihn auf einen Vergleich zwischen den Massakern an den Armeniern im Osmanischen Reich und den Kämpfen gegen die Herero und Nama in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, anspricht. Beide Geschehnisse liegen rund 100 Jahre zurück. In beiden Fällen ist von einem Völkermord im Sinne der UN-Konvention von 1948 die Rede, verstanden als „Handlungen, begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“.

Polenz, langjähriger Bundestagsabgeordneter und Außenexperte seiner Partei, ist Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Dialog zwischen Namibia und Deutschland über die Aufarbeitung der gemeinsamen kolonialen Vergangenheit. Ein Ergebnis der Gespräche, die der 70-Jährige noch in diesem Jahr abschließen will, soll eine Entschuldigung Deutschlands und eine Aussprache in den Parlamenten beider Länder sein – mutmaßlich im kommenden Jahr. Denn die deutsche Seite möchte noch in der laufenden Legislaturperiode zu Ergebnissen kommen, wie Polenz betont.

Im Fokus: die Kämpfe zwischen 1904 und 1908

So könnte der Bundestag am Ende ähnlich wie jetzt mit Blick auf die Armenier eine Resolution verabschieden, in der das V-Wort auftaucht. Anders als jetzt bei der Türkei dürfte diese Erklärung das Verhältnis zu Namibia jedoch entspannen. Schwer vorstellbar, dass Bundestagspräsident Norbert Lammert dann abermals schrille Unterstellungen zurückweisen muss, wie sie jetzt vom türkischen Präsidenten Recep Tayyp Erdogan gegenüber den Abgeordneten erhoben werden. Aber auch Historiker wie der Hamburger Genozidforscher Jürgen Zimmerer dürften sich wohler in ihrer Haut fühlen.

Die deutsche Politik hätte sich, „bevor sie mit erhobenem Zeigefinger auf Ankara deutet, zu ihrer Verantwortung für einen anderen Genozid bekennen müssen“, sagte Zimmerer dem „Spiegel“ unter Anspielung auf die koloniale Vergangenheit der Deutschen in Namibia. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung bei den zwischen 1904 und 1908 geführten Kämpfen gegen die Herero und Nama von einem Völkermord sprechen wird. Auf dieses Eingeständnis haben die Nachfahren der Opfer lange gewartet.

Als ein wichtiger Beleg gilt der sogenannte „Vernichtungsbefehl“ des damaligen Truppenchefs Lothar von Trotha, der am 2. Oktober 1904 ankündigte: „Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.“

Der Befehl folgte auf die Schlacht am Waterbergmassiv am 11. August 1904. Danach hatten sich die Herero einer drohenden Einkesselung durch die Deutschen mit der Flucht in die wasserlose Omaheke-Wüste entzogen. „Grauenhafte Szenen des Leids müssen sich im Sandfeld abgespielt haben. Ein Todesmarsch“, heißt es in dem Standardwerk „Deutsche Kolonien – Traum und Trauma“ von Gisela Graichen und Horst Gründer. Wenn der Sonderbeauftragte der Bundesregierung den Vorwurf des Völkermordes anerkennt, weiß er die Mehrheit der Historiker hinter sich.

Die Aufarbeitung steht erst am Anfang

Gleichwohl lauern Fallstricke. Immer wieder versuchten Vertreter der Herero und Nama, sich an den Verhandlungstisch zu klagen. Polenz hält dagegen an dem Gespräch auf Regierungsebene fest und stellt zugleich klar: „Nach über 100 Jahren kann es nicht mehr um persönliche Entschädigungen an die Ur-ur-Enkel gehen.“ Wer weiß, wie emotional das Thema in Namibia besetzt ist, wird ahnen, dass das nüchterne Naturell Polenz‘ noch häufiger gefragt sein könnte.

Zugleich ist dem Politiker klar, dass die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit in Deutschland erst am Anfang steht. Das Thema soll eine deutsch-namibische Stiftung voranbringen. „Denn vieles aus der Vergangenheit wirkt bis heute fort in Namibia.“ Und ist zu Unrecht in Deutschland vergessen. Von Trotha liegt in Bonn begraben. Noch vor wenigen Jahren wies eine Ehrentafel auf seine letzte Ruhestätte hin – ohne die Massaker an den Herero und Nama zu erwähnen.