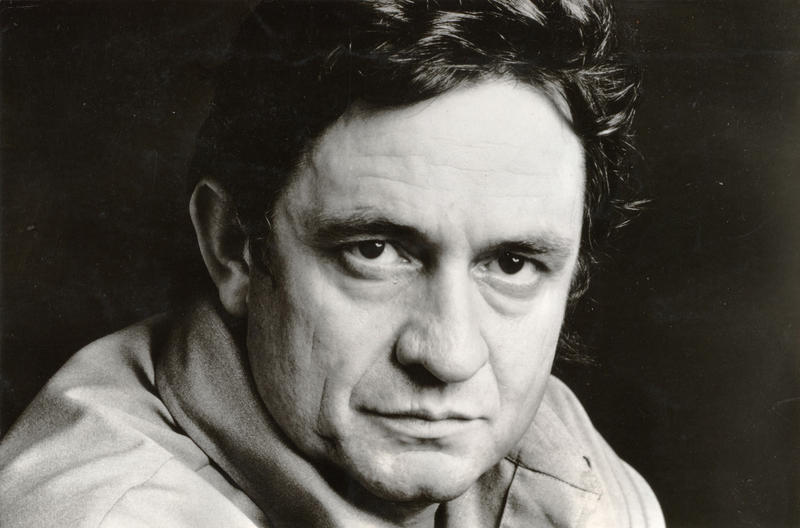

Essen/Gronau (epd). Seine letzten Songs sang er unter Schmerzen, halbblind, im Rollstuhl sitzend ein. «Ich will nichts mehr von dieser Welt. Ich will nur noch Musik machen und arbeiten, so gut ich kann», sagte Johnny Cash wenige Wochen vor seinem Tod im Jahr 2003. Er litt an einer fortschreitenden Nervenkrankheit. Der US-Musiker, der Hits wie «I Walk the Line» oder «Folsom Prison Blues» schrieb, wurde weit über den Kreis des Country-Publikums hinaus verehrt. Am 26. Februar wäre er 90 Jahre alt geworden.

«Er engagierte sich politisch, spielte in Gefängnissen oder für indigene Völker der USA, was für die unkritische Country-Szene ein Novum darstellte», erklärt der Kurator des Gronauer Rock'n'Popmuseums, Thomas Mania. «Cash zählt zweifellos zu den ganz Großen der Country- und auch der Popmusik.» Er wurde mit 13 Grammys ausgezeichnet und sowohl in die «Country Music Hall of Fame» (1980) als auch in die «Rock and Roll Hall of Fame» (1992) aufgenommen.

«Bei Cash gab es einen mitfühlenden Konservativismus auf christlicher Grundlage und zugleich die Parteinahme für Menschen, denen Ungerechtigkeit oder Unterdrückung widerfährt», sagte der Rektor der Essener Folkwang Universität der Künste, Andreas Jacob, dem epd. Damit sei es ihm gelungen, die traditionellen, eher

konservativen Country-Hörer in den USA genauso zu erreichen wie auch die junge Generation, die für Bürgerrechte der Afroamerikaner oder gegen den Vietnam-Krieg demonstrierte.

«Er steht meilenweit über allen», schrieb Bob Dylan nach dem Tod seines Freundes Cash: «Johnny war und ist der Polarstern, du konntest deinen Kurs nach ihm ausrichten.» Und «Rolling Stones»-Gitarrist Keith Richards bekannte: «Ich war immer ein Johnny-Cash-Freak.»

«Hello, I'm Johnny Cash», so begrüßte der Musiker die Fans in seiner unverwechselbar tiefen Stimme. Auf der Bühne trug er immer schwarz. In «Man in Black» (1971) erhob er das zum Programm: Schwarz trage er für die Armen, die Hunger, aber keine Hoffnung mehr hätten, für die Gefangenen, die für ihre Verbrechen längst gebüßt hätten. Und für die Hunderte von jungen Männern, «die wir jede Woche verlieren», sang er mit Blick auf den Vietnam-Krieg.

Seine besten Live-Alben sind Konzertmitschnitte aus den berüchtigten Strafanstalten Folsom (1968) und San Quentin (1969). «Jeder von den Gefangenen wusste, dass John ein Held der Underdogs war», sagt Cash-Kollege und Freund Willie Nelson in der Doku «I'm Johnny Cash».

Die «Faszination Cash» rührt auch daher, dass er wusste, wovon er sang: Hunger und Armut hatte er am eigenen Leib erlebt. Am 26. Februar 1932 kam J. R. Cash als Farmerssohn zur Welt. Er wuchs in der Depressionszeit in Dyess/Arkansas auf, wo seine Geschwister und er schon früh auf den Baumwollfeldern des Vaters arbeiten mussten.

Den Tod seines zwei Jahre älteren Lieblingsbruders Jack, der mit 14 Jahren bei einem Unfall an einer Kreissäge starb, hat er nie verwunden. Seine Schuldgefühle wurden durch einen strengen Vater noch verstärkt, der ihm eine Mitschuld gab.

Zur Musik kam er über die Gospels, die seine Mutter während der Feldarbeit sang, und über die Country-Musik aus dem Radio. Bis zu seinem Tod nahm Cash auch immer wieder Gospel-Songs auf. Zu seinen Freunden gehörte der Baptistenprediger Billy Graham, den er auf dessen Großveranstaltungen unterstützte. Er habe einen großen unerschütterlichen Glauben, sagte Cash in einem seiner letzten Interviews vor seinem Tod über sich.

Seine ersten Erfolge «Folsom Prison Blues», «Get Rhythm» und «Walk The Line» nahm er ab Mitte der 50er Jahre im legendären «Sun»-Studio in Memphis auf. Dessen Chef Sam Phillips hatte bereits den jungen Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins verpflichtet. Von dieser Zeit an konnte Cash – der nach der Militärzeit erfolglos versuchte hatte, sich als Vertreter von Küchengeräten durchzuschlagen – sich ganz der Musik widmen.

Ab Ende der 60er genoss Cash dann das Leben eines Superstars: Die Aufnahmen in den Gefängnissen brachen alle Rekorde. In seiner TV-Show versammelte er alles, was in der Musikwelt Rang und Namen hatte: von Bob Dylan, Roy Orbison, Eric Clapton, Stevie Wonder und Ray Charles bis zu Neil Young und Louis Armstrong. Zudem war er auf der Kinoleinwand mit Stars wie Kirk Douglas («Rivalen des Todes», 1971) oder in populären TV-Serien wie «Columbo» zu sehen.

Lange Jahre allerdings war er abhängig von Medikamenten und Aufputschmitteln. Aus seiner Sucht half ihm seine zweite Frau June Carter, mit der er über 35 Jahre verheiratet war. «Sie ist mein Fels in der Brandung», schrieb er über sie.

In seinen letzten Jahren erlebte Cash dann noch einmal ein beispielloses Comeback: Die unter der Regie von Produzentenlegende Rick Rubin entstandene Reihe «American Recordings», in der er neben Country- und Gospelstücken auch aktuelle Rock- und Punksongs interpretierte, halten viele für das Beste, was er seit seinen ersten Hits aufgenommen hat. Cash starb am 12. September 2003, wenige Monate nach dem Tod seiner Frau June.