Was für eine Unzucht! Fünf der sechs katholischen Pfarrer des Neustädter Marienstifts in Bielefeld leben in wilder Ehe. Und damit nicht genug: Mit ihren Frauen haben sie auch noch Kinder in die Welt gesetzt.

Zum Beispiel Wetzel Hanebaum: Er „hat ein person bi sich, da er bi licht und auch 4 oder 5 kinder mit hat“. Bei Johannes Haunderlager sieht die Sache ähnlich aus: Er „hat auch ein person bi sich, damit er 3 kinder hat“.

Im Jahr 1533 lässt der Lebenswandel des geistlichen Standes in Bielefeld, der Hauptstadt der Grafschaft Ravensberg, massiv zu wünschen übrig. Der Herzog von Kleve, oberster Landesherr, sieht schließlich keine andere Lösung, als ein Visitationsteam in den östlichen Teil seines Herrschaftsgebiets zu schicken, um solcherlei Missstände aufzudecken und abzustellen.

Kein leichtes Unterfangen, denn unmoralischen Lebenswandel der Geistlichkeit gibt es nicht nur in Bielefeld, den gibt es auch auf dem Lande drumherum. Die Visitatoren aus dem fernen Kleve dürften sich die Haare gerauft haben angesichts solches Treibens, denn bei der Inspektion von 22 Landgemeinden kommt heraus, dass in 13 von ihnen die Pfarrer (einmal ist es auch der Vikar) im Konkubinat leben: In Werther zum Beispiel haben der Pfarrer und „Vizekurat“ „magde, da si biligen“. Bei den Pfarrern in Isselhorst, Schildesche, Brackwede, Enger, Spenge, Wallenbrück, Bockhorst, Halle, Holzhausen, Börninghausen, Rödinghausen und Bünde sieht es nicht anders aus.

Dabei sind all diese Herrn keine bekennenden Anhänger Luthers oder Zwinglis, die ja die Sache mit der Ehe der Pfarrer vorgemacht haben. Das dürfen sie sich auch gar nicht, denn der Landesherr hat nur eine behutsame Reform des Katholizismus verordnet, nicht aber einen Umsturz der alten Ordnung.

Herzog Johann III. von Jülich-Kleve-Berg (1490 bis 1539) orientiert sich nämlich an der Idee eines „vermittelnden Weges“, einer „via media“, wie sie Erasmus von Rotterdam aufgebracht hat. Heute würde man sagen, er spricht ein eindeutiges „Jein“ zur Reformation. Der Herzog versucht, die Macht der Bischöfe einzuschränken und erlässt in den Jahren 1525 und 1532 zwei eigene Kirchenordnungen. Dass Pfarrer in seinem Herrschaftsbereich fortan heiraten dürfen, steht nicht darin. Und weil sie auch gar nicht heiraten können (wer könnte sie schon trauen?), ist ihr offizieller Familienstand, wenn sie mit einer Frau zusammenleben, der des Konkubinats. So erklärt es Wolfgang Günther, kommissarischer Leiter des Archivs der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Günther hat sich zum Reformationsjubiläum mit der Geschichte der „via media“ des Herzogs von Kleve befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass sich die Ravensberger Pfarrer, obwohl ihr Landesherr eine andere Marschrichtung ausgegeben hatte, von den Ideen aus Wittenberg, die ja an vielen Orten in Deutschland in der Luft lagen, anstecken ließen.

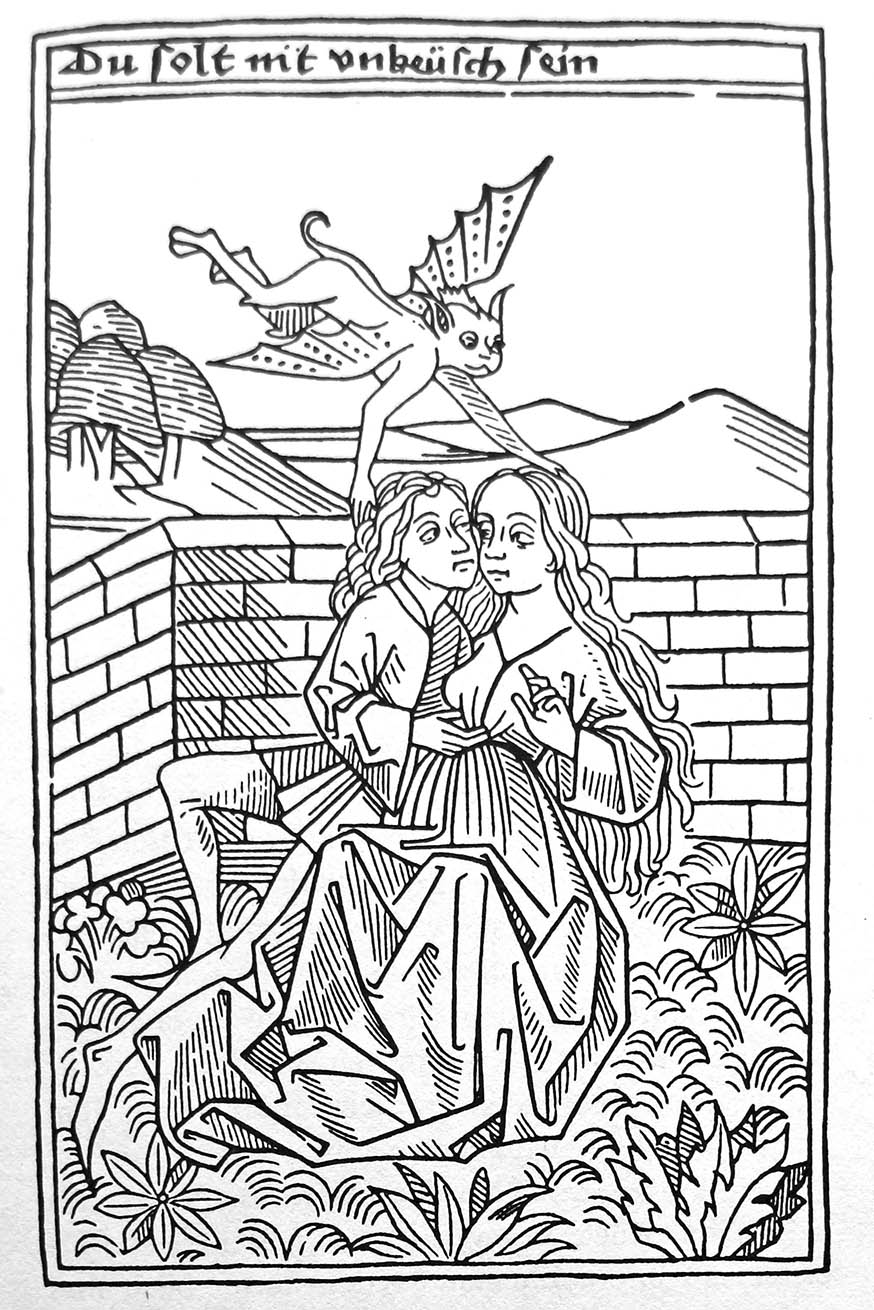

Besonders aus dem benachbarten Städten Herford und Lemgo, wo die Reformation schon frühzeitig umgesetzt wurde, seien die Ideen in die Grafschaft Ravensberg „rübergeschwappt“, meint Günther. Dazu kam dann noch eine weniger theologische, sondern zutiefst menschliche Komponente: die leiblichen Gelüste…

Was allerdings bei den betroffenen Pfarrern im Nachhinein zu heftiger Zerknirschung führt – vor allem angesichts der Visitatoren aus Kleve. Die meisten von ihnen geben – vermutlich mehr oder weniger freiwillig – ihre Sünde zu und klein bei. Wetzel Hanebaum etwa, der „etlicher Maßen disciplinam entfangen“ hat, erklärt, sich von seiner Frau trennen und „sich erbarlich halden“ zu wollen. Auch Johannes Haunderlager will sich „beßern und die person von sich stellen und sich erbarlich forthin schicken“.

Nur ein Spenger Pfarrer steht zu seiner Leidenschaft und predigt öffenlich, „ein jeder soll sin fraw haven und sich darbi halden. So hav er sine und da gedenke er bi zu bliwen“. Das jedenfalls petzen „Kirspelsluide“ gegenüber den Visitatoren, wie in den Visitationsprotokollen von 1533 nachzulesen ist, die 1904 im Jahrbuch für westfälische Kirchengeschichte veröffentlicht wurden.

Aber wie das so ist mit Protokollen: Papier ist geduldig. Kaum ist die Obrigkeit abgereist, geht das ostwestfälische Lotterleben weiter. Von wegen „die person von sich stellen“!

Also blieb die Visitation, wie Günther sagt, ohne Konsequenzen. Man habe den Bruch des Zölibats zwar registriert, aber nicht geahndet.

Ob sich das schlichtweg zu kompliziert gestaltete, weil das Ravensberger Land zu weit entfernt lag von Kleve? Oder ob der Herzog, der immerhin den Ehrennamen „Johann der Friedfertige“ trägt, zu den frühen Vertreter der Tolerenz gehörte? Das lässt sich heute kaum noch verlässlich klären. Vermutlich trifft beides irgendwie zu. Und vielleicht war der Herzog ja trotz seines Bekenntnisses zur „via media“ tief im Herzen doch schon ein Lutheraner.

Artikel teilen:

Wo die Liebe hinfällt…

Eine Visitation bringt es ans Licht: Pfarrer, angesteckt von der Reformation, brechen das Zölibat. Aber der katholische Landesherr lässt sie gewähren