Itzehoe. Die St.-Laurentii-Kirche in Itzehoe verbirgt ihre wissenschaftliche Sensation ziemlich gut. Wer das Gotteshaus betritt, merkt nichts von den historischen Schätzen in den Katakomben. Gut versteckt, nur über eine schmale und gewundene Steintreppe erreichbar, liegen insgesamt 15 Kupfersärge in Grüften, teils seit Jahrhunderten. Manche sind reich verziert, manche schlichter gehalten. In der Grablege mehrerer Adelsgeschlechter lassen sich über einen Zeitraum von knapp 200 Jahren Handwerk und Trauerkultur aus der Zeit des Hochbarocks nachverfolgen – eine einzigartige Gelegenheit für die Wissenschaft, freut sich Restauratorin Anne-Christin Batzilla-Kempf.

„Es sind besonders gut erhaltene und schöne Särge“, sagt sie. Zum Schutz vor Plünderern und Vandalismus war der Zugang zu den Grüften zugemauert und verschüttet worden; erst 1961 wurden die Grüfte während Bauarbeiten wiederentdeckt. Weil Batzilla-Kempf aus Schenefeld im Kreis Steinburg sich auf die Instandsetzung von Metall-Gegenständen spezialisiert hat, hat der Förderverein der Kirche sie beauftragt, zunächst den Zustand der Särge festzustellen.

Salz greift Mauern an

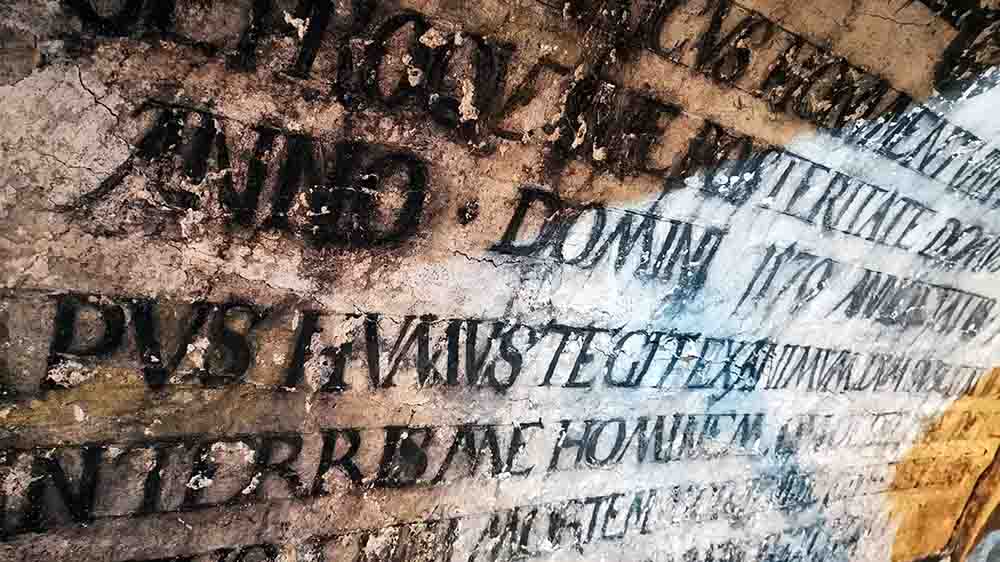

Über Monate hinweg hat die Expertin Raumfeuchte, Temperatur und andere Werte in den Grüften gemessen. Weil die Werte stark schwanken, wurden das Mauerwerk und die Grabstätten empfindlich angegriffen. „Die Salzkristalle werden aus der Wand gezogen und zerstören dabei nicht nur den Putz, sondern auch die Wandmalereien darauf“, erläutert Batzilla-Kempf. Ist es trocken, fällt das Salz auf die Särge. Kommt Tauwasser hinzu, bildet sich Schwefelsäure, die das Metall anfrisst.

Etwa 45 Kilogramm Salz hat die Restauratorin mit einem Team von Wissenschaftlern der Universität Potsdam aus den Grüften geholt. „Die Särge sind sehr hochwertig ausgeführt, so haben sie Jahrhunderte überdauert“, sagt die gelernte Goldschmiedin. „Doch irgendwann kommt der Punkt, wo es dramatisch schlechter wird. Jetzt lässt sich mit einfachen Methoden viel bewirken. Zugleich muss die Belastung durch die Salze künftig reguliert werden, sonst wäre die Restaurierung nicht von langer Dauer.“

Seit der Staub entfernt ist, treten die Farben des bemalten Metalls wieder zutage. Rot die blutenden Wunden an Jesu Leib am Kreuz, grün die Dornenkrone. Batzilla-Kempf hat sogar einen glitzernden Lack auf manchen Särgen entdeckt.

Die acht Grüfte unter der Kirche liegen unter dem Altarraum und ziehen sich bis weit unter das Hauptschiff. In der ersten Kammer ist Äbtissin Margaretha Catharina von Ahlefeldt aufgebahrt; sie starb 1727. Nebenan liegen die Särge von Emerentze von Ahlefeldt sowie ihrer jungen Nichte Dorothea Elisabeth von der Lühe. Die 16-Jährige kam 1712, um ihre Tante auf dem Sterbebett zu pflegen – dort steckte sie sich mit der Beulenpest an und starb nur wenige Stunden, nachdem ihre Verwandte verblichen war.

Wer im wertvollsten Sarg ruht

Im prunkvollsten Sarg, unter einer Wandinschrift von 1570, ruht Christian Reichsgraf zu Rantzau, der 1663 mit 43 Jahren in Kopenhagen starb. Nach einem pompösen Trauerzeremoniell in der Kieler St.-Nikolai-Kirche wurde der Sarg nach Itzehoe überführt. Er ist über und über mit silbernen, goldenen und kupferfarbenen Symbolen, Figuren und Inschriften verziert. Das Kunstwerk wurde in darauf spezialisierten Werkstätten in Preetz und Kiel hergestellt, erläutert die Restauratorin. Ein halbes Jahr dauerte die Arbeit daran, 60.000 Goldmark kostete der Sarg. Umgerechnet wären das nach heutigem Kurs rund 300.000 Euro. Rantzau war damals der zweite Mann hinter dem dänischen König und seine Familie zu der Zeit die mächtigste in Schleswig-Holstein, so Batzilla-Kempf.

Der Prunk hatte einen christlichen Hintergrund. „Der Gedanke dahinter war: ‚Wenn ich am Tag des Jüngsten Gerichts auferstehe, dann komme ich aus diesem Sarg – und kann nachweisen, dass meine Familie adelig war und ich selbst tugendreich gelebt habe‘“, erläutert die Expertin. Schrifttafeln, Bildgleichnisse und der Name auf dem Sarg seien stets gut sichtbar angebracht, „um gleich an der richtigen Stelle in den Himmel zu gelangen und sich vom normalen Volk abzuheben“. Die Rolle, die ein Mensch im Diesseits innehatte, würde er auch im Jenseits einnehmen. „Es ist ein Stück lebendige Reformations- und Glaubensgeschichte“, schwärmt Batzilla-Kempf. „Hier bietet sich ein enormes Potenzial, um bisher unerforschte Historie wissenschaftlich aufzuarbeiten.“

„Für uns ist es ein selbstverständlicher Teil der Geschichte dieser Kirche“, sagt Gemeinde-Pastorin Wiebke Bähnk. Damals habe gegolten: Je näher am Altar, desto näher an Gott. Bähnk ist glücklich darüber, dass die Grüfte nun untersucht und konservatorisch behandelt werden. „So können wir der Aufgabe nachkommen, dass es auch für die nächsten Generationen noch etwas zu sehen gibt von der Geschichte der Kirche, der Stadt und der Region.“

Ahnungsloses Itzehoe

Um die Grüfte und Särge fachgemäß instandzusetzen, benötigt die Kirchengemeinde Unterstützung. „Das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit der Kirche und der Restauratorin stemmen wollen“, sagt Benita von Sass-Hasselblatt, Vorsitzende des Freundeskreises St. Laurentii und Kloster Itzehoe. „Das muss erhalten bleiben! Leider ist in der Bevölkerung in Itzehoe noch nicht angekommen, was für ein Schatz hier liegt.“ Nach der Restaurierung soll der Gruft-Komplex zu besonderen Anlässen öffentlich zugänglich sein.