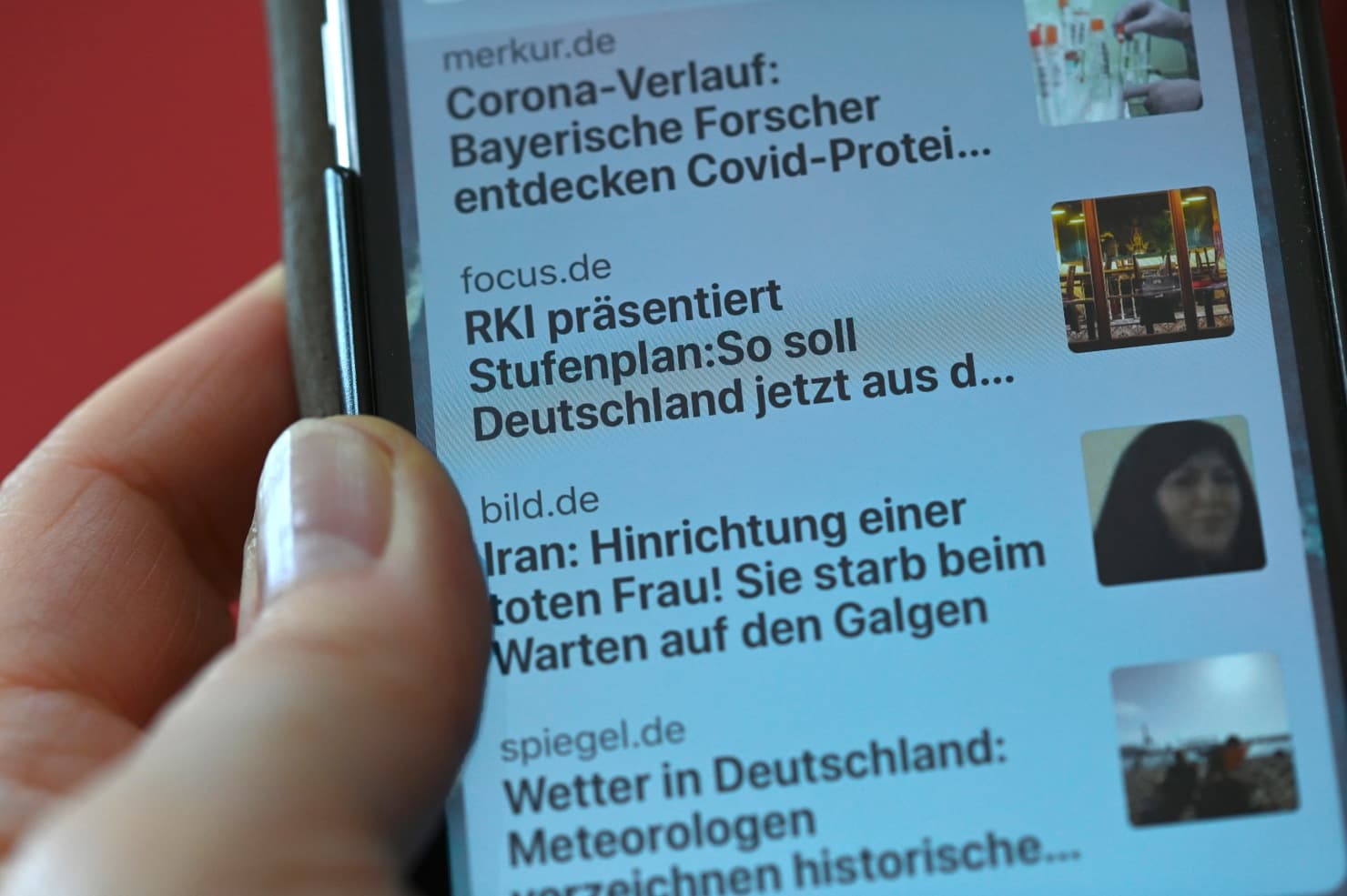

Frankfurt a.M. (epd). Die schlechten Nachrichten auf dem Bildschirm enden nie: immer neue mutierte Coronaviren, steigende Inzidenzen und dann auch noch Bürgerkriege und die Klimakatastrophe. Klickt man auf eine dieser Nachrichten, tritt man eine Lawine los. Ein ernüchternder Beitrag folgt auf den nächsten, die Algorithmen empfehlen Hiobsbotschaften und hinter jeder Verlinkung zu einem anderen Artikel versteckt sich ein neuer Angstmacher. Wer sich davon mitreißen lässt, nicht aufhören kann, wird zu einem sogenannten «Doomscroller».

«Doom heißt so etwas wie 'nahender Untergang' und Scrolling beschreibt die Wischbewegung, die wir machen, um unser Smartphone zu bedienen», erklärt die Technikethikerin und Sozialwissenschaftlerin Paula Helm von der Universität Tübingen. Zusammengenommen beschreiben die Wörter dann die ständige Suche nach und den konstanten Konsum von deprimierenden - und aktuell oftmals coronabezogenen - Medieninhalten. Die Wortneuschöpfung machte mit der Corona-Pandemie rasant Karriere.

Neu ist das Verhalten laut der Kölner Cyberpsychologin Catarina Katzer allerdings nicht. «Es ist unser Instinkt, nach negativen Nachrichten zu suchen», erklärt sie. Nur wer wisse, welche Gefahren drohten, könne der Steinzeitlogik nach entsprechende

Schutzmechanismen entwickeln.

Bei der großen Menge an bedrohlichen Nachrichten im Internet habe es heute aber einen gesundheitsschädlichen Effekt, diesem Instinkt zu folgen, erklärt Katzer. Weil die ganzen Informationen langfristig zu einer kognitiven Überlastung führten, habe sich eine «Häppchenmentalität» entwickelt. «Studien haben gezeigt, dass wir nur

zehn bis fünfzehn Prozent der Inhalte im Internet überhaupt lesen», sagt sie. Dabei filtere das Gehirn ganz gezielt nach negativen Meldungen.

Dass der übermäßige Konsum schlechter Nachrichten Stress verursacht, zeigte schon eine Studie von Forscherinnen der University of California aus dem Jahr 2013. Darin untersuchten sie die Auswirkungen der Berichterstattung über den Anschlag auf den Boston-Marathon. Ihr erstaunliches Ergebnis: Befragte, die sich in der Woche nach dem Angriff täglich sechs oder mehr Stunden der Berichterstattung über das Ereignis aussetzten, fühlten demnach sogar mehr akuten Stress als die Menschen, die den Anschlag direkt miterlebt hatten.

In einer weiteren Studie, organisiert unter anderem von der Harvard School of Public Health, berichtete etwa ein Viertel der mehr als 2.500 befragten US-Amerikanerinnen und -Amerikaner von großem Stress im vorhergegangenen Monat. Als einen der stärksten Verursacher dieses Stresses nannten sie den Konsum von Nachrichten.

Dass viele Menschen dennoch das Smartphone nicht aus der Hand legen können und keinen Weg aus der unendlichen Reihe der schlechten Nachrichten finden, hat verschiedene Gründe. Zum einen sei die Wischbewegung beim Scrollen für die meisten Menschen eine routinierte und unterbewusste Tätigkeit geworden, sagt Sozialwissenschaftlerin Helm. Zum anderen programmierten Social-Media-Plattformen wie Facebook ihre Algorithmen so, dass die Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf der Seite blieben. Erreichen lasse sich dies am besten durch «Hype und Empörung»: «Schreckensnachrichten und Polarisierung fesseln die Menschen am besten», sagt sie.

Dazu komme der Druck, konstant informiert sein zu müssen, sagt Psychologin Katzer. «Es wird erwartet, dass jeder sofort auf Neues reagieren kann.» Seien Menschen nicht auf Nachrichtenseiten unterwegs, hätten sie das Gefühl, etwas Wichtiges zu verpassen.

Gleichzeitig seien Neuigkeiten, die gerade noch aktuell waren, schnell wieder überholt. Daher verstärke die Corona-Krise das «Doomscrolling»: «Allein bei den ganzen Pressekonferenzen ist es unmöglich, alles mitzubekommen», sagt Katzer.

Hilfreich sei es, sich selbst Regeln für ein gesundes Smartphone-Verhalten aufzustellen. «Man könnte zum Beispiel festlegen, dass man das Gerät morgens für eine Stunde nicht anschaltet.» Wenn das Smartphone dann an ist, sollten die Menschen überlegen, welche Nutzung ihnen guttue. Dazu gehöre das sogenannte

Gleefreshing (Englisch: «Entzücken neu laden»). Dabei konsumieren die Userinnen und User gezielt nur positive Nachrichten. Außerdem könne es sinnvoll sein, die Nutzung bestimmter Apps zeitlich zu begrenzen.

Gefährliche Entwicklungen in der Pandemie zugunsten der psychischen Gesundheit der Menschen zu verschweigen, gehe natürlich nicht, sagt Katzer. Gleichzeitig sei Angst aber «kein guter Ratgeber». Hier seien auch die Medien gefragt, findet sie: «Es wäre schön, wenn auf den Titeln mal groß eine positive Nachricht steht, und die Leser sehen, dass auch noch Gutes passiert.»