BIELEFELD – Am Anfang stand ein Skandal: Priester heirateten und zeugten Kinder. Luther und andere machten es vor. Damit begann die wechselvolle Geschichte des evangelischen Pfarrhauses, der eine Ausstellung im Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in Bielefeld gewidmet ist. Die Ehe war Programm, für das man sich energisch einsetzte. Zu sehen ist etwa eine Kampfschrift von 1522: „Wie gar gfarlich sey. So Ain Priester kain Eeweyb hat“ („Wie gefährlich es ist, wenn ein Priester kein Eheweib hat“). Demnach gehören fleischliche Liebe und Fortpflanzung zur von Gott geschaffenen Natur. Die Priesterehe beende vor allem die verbreitete „Pfaffenhurerei“.

Am Anfang stand aber auch die Bildung, das akademische Studium. Nach neuem evangelischem Verständnis war die Kirche nicht mehr Heilsvermittlerin, sondern das Heil wurde durch den Pfarrer verkündigt, der als „Lehrer des Christentums“ ein Gelehrter sein musste. Auch standesamtliche Aufgaben erfüllten Pfarrer: Einziges Register über Geburt, Hochzeit und Tod waren lange Zeit die von ihnen geführten Kirchenbücher.

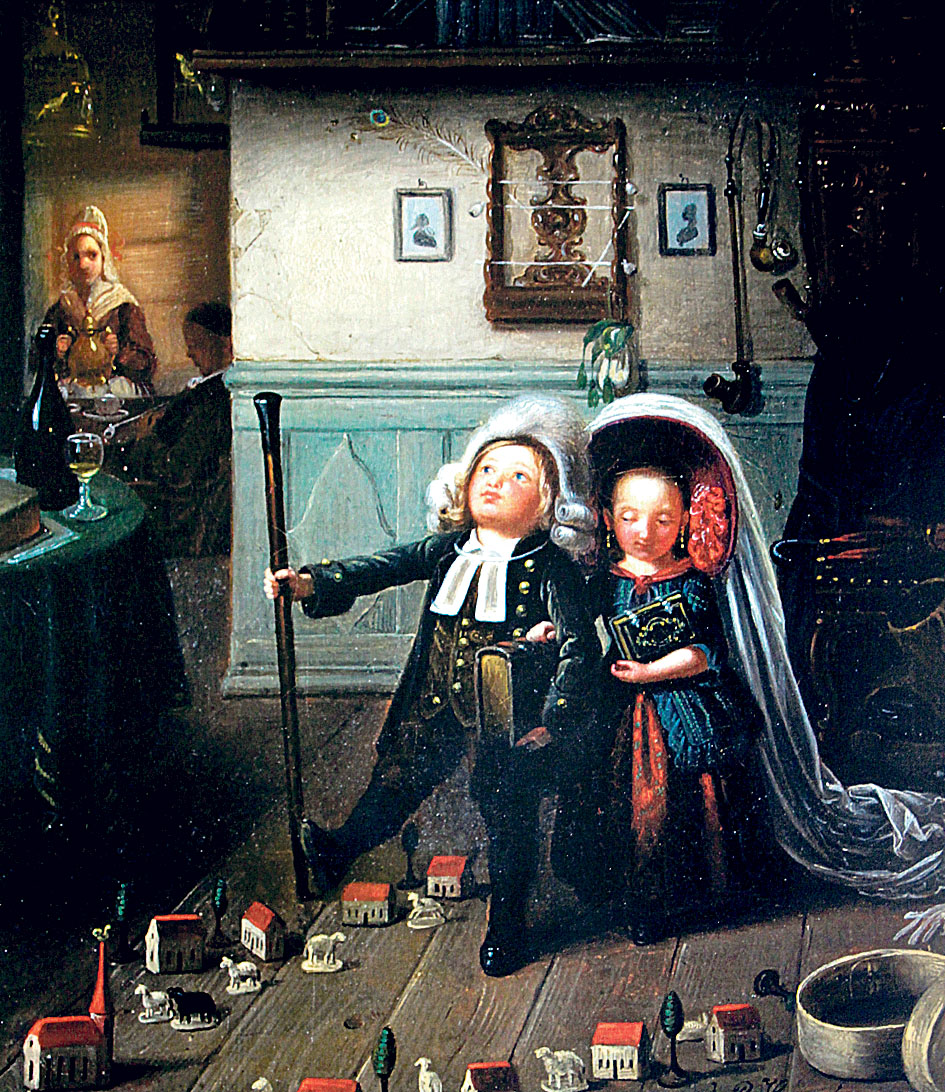

Familienleben und Bildung haben das evangelische Pfarrhaus über Jahrhunderte geprägt. Beruf, Erscheinungsbild und Lebensführung des Pfarrers waren untrennbar verschmolzen. Das Leben im Pfarrhaus wurde genauestens beobachtet – alle seine Bewohner hatten sich ständig vor Publikum darzustellen. Das Gemälde von 1847 „Die Pfarrerskinder“ greift dieses „Leben auf der Bühne“ mit sanftem Spott auf. Bruder und Schwester spielen den Pfarrer und seine Frau: Er schreitet würdig und hoch aufgereckt mit Bibel unter dem Arm, sie geht mit niedergeschlagenen Augen demütig neben ihm.

Die Ausstellung zeichnet auch den langen Weg von der „Frau Pfarrer“ zur Pfarrerin nach. Erst seit 1974 gilt in Westfalen, nach manchen Vorstufen, die volle Gleichberechtigung im Pfarrberuf. Fast schon skurril wirken die Entwürfe für Vikarinnen-Talare von 1946 und 1950.

1918 endete die Einheit von Thron und Altar. Das evangelische Pfarrhaus wurde zur nationalkonservativen Festung gegen Republik und Demokratie. Doch seit 1933 gab es auch mutigen Widerstand mancher Theologen gegen die NS-Diktatur. Auch nach 1945 gab es Pfarrer im politischen Widerstand in Westdeutschland. In Talar und Beffchen demonstrierten einige 1968 gegen die Notstandsgesetze. Der Widerstand gegen Atomwaffen in den 1950er Jahren und noch einmal 30 Jahre später war maßgeblich von evangelischen Pfarrern und Kirchenleuten mitgetragen.

Heute haben neue Arbeits- und Partnerschaftsformen das lange gültige Muster außer Kraft gesetzt. „Wie wird das Pfarrhaus der Zukunft aussehen?“, fragte Landeskirchenrat Vicco von Bülow bei der Eröffnung der Ausstellung. „Wir wissen, dass wir diese Frage beantworten müssen. Und wie immer, wenn es um Fragen der Zukunft geht, ist es gut, die Gegenwart und die Geschichte zu kennen“, so der Kulturdezernent der Evangelischen Kirche von Westfalen. UK

Die Ausstellung „Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses“ ist bis zum 11. Januar 2017 im Archivgebäude am Bethelplatz zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 16 Uhr (außer 1. November und 26. Dezember). Kostenlose Führungen gibt es an jedem 4. Mittwoch im Monat: 26. Oktober, 23. November und 28. Dezember, jeweils 17.30 Uhr. Kostenlose Gruppenführungen ab zehn Personen nach Anmeldung: Telefon (05 21) 594-164, E-Mail: archiv@lka.ekvw.de.