Eigentlich ging es damals, im Jahr 2013, nur um gewöhnliche Sanierungsarbeiten und eine Fußbodenheizung. Inzwischen ist bis auf die Außenmauern kaum noch etwas von der alten Johanniskirche Mainz geblieben. Doch diese Steine und ihre Geschichte haben es in sich. Archäologen haben sich meterweit unter den einstigen Fußboden in die Tiefe gegraben, konnten nachweisen, dass es sich bei St. Johannis um eine der ältesten erhaltenen Bischofskirchen nördlich der Alpen handelt – um den Alten Mainzer Dom. Dessen Geschichte reicht zurück bis zum Übergang zwischen Spätantike und frühem Mittelalter.

Zehn Jahre lang dauern die baubegleitenden archäologischen Forschungen an St. Johannis bereits, die nach der statischen Sicherung der Fundamente zum Jahresende komplett abgeschlossen werden sollen. Setzungen im Mauerwerk, die die Standfestigkeit des ganzen Baus hätten gefährden können, seien inzwischen unter Kontrolle. Hinter allen Arbeiten der vergangenen Jahre habe stets das Ziel gestanden, dass „die Kirche nicht wackelt“, sagt der evangelische Mainzer Dekan Andreas Klodt: „Dass wir das jetzt hinbekommen haben, ist wirklich gut.“ Zuletzt wurden im Frühjahr mehrere sogenannte Presspfähle unter die Mauern der Kirche gesetzt.

Der spektakulärer Fund eines Sarkophags

Bereits lange vor 2013 gab es die Vermutung, St. Johannis könnte der Alte Dom von Mainz sein. Doch erst die langwierigen Forschungen brachten die Gewissheit: Die seit 200 Jahren evangelische Altstadtkirche war einst Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse in der Zeit vor mehr als 1.000 Jahren.

Bereits zu Zeiten des als „Apostel der Deutschen“ verehrten legendären Mainzer Bischofs Bonifatius war sie Zentrum des Mainzer Bistums. Zwei deutsche Könige wurden hier gekrönt. Gewissheit darüber brachte spätestens der Fund eines Sarkophags, in dem das Forscherteam um den Schweizer Guido Faccani die in Ätzkalk aufgelösten sterblichen Überreste des 1021 verstorbenen Mainzer Erzbischofs Erkanbald identifizierte.

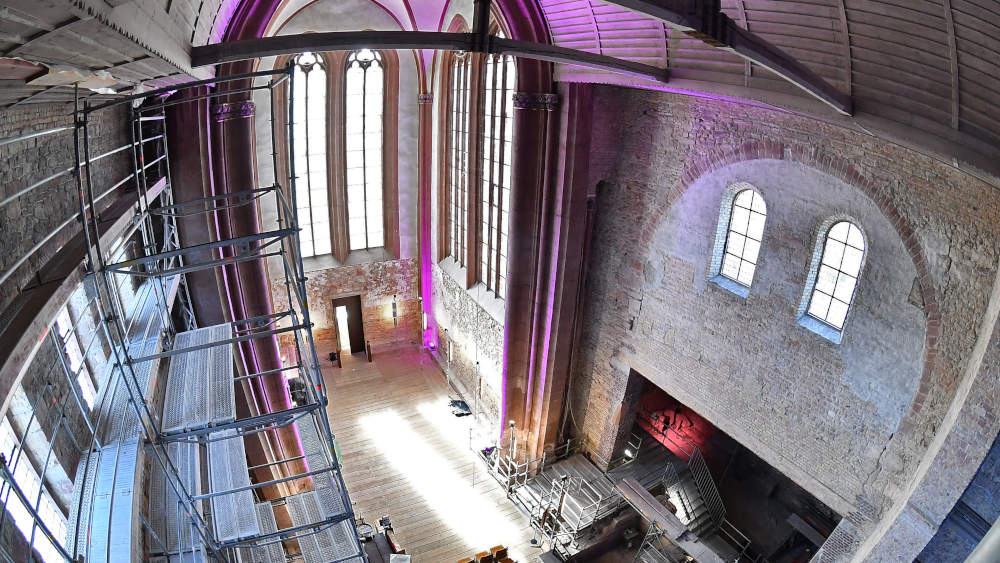

Die jahrelangen Arbeiten machten St. Johannis nicht nur zu einem der bundesweit spannendsten archäologischen Projekte, sondern auch zu einer riesigen finanziellen Herausforderung für Gemeinde, evangelisches Dekanat und die hessen-nassauische Landeskirche EKHN. Die bisherigen Maßnahmen kosteten bereits mehr als zwölf Millionen Euro, von denen ein Löwenanteil aus Kirchensteuermitteln stammt. Dabei hat der Wiederaufbau der entkernten Kirche noch gar nicht richtig begonnen. Lediglich ein kleiner Bereich im Westchor erhielt wieder einen provisorischen Fußboden. In diesem Teil der Kirchenbaustelle wird wieder Gottesdienst gefeiert, Platz ist für maximal 140 Menschen.

Noch kein neues Nutzungskonzept beschlossen

Wie die Kirche künftig genutzt wird, ist nach wie vor nicht geklärt, das Nutzungskonzept bleibt an vielen Stellen vage. Die Idee, St. Johannis neben seiner Rolle als Sakralbau auch für gesellschaftliche Veranstaltungen zu öffnen, scheint schon wieder zu den Akten gelegt worden zu sein: Schließlich gibt es einen Kilometer Luftlinie entfernt mit der evangelischen Christuskirche bereits einen etablierten Ort dafür – mit immerhin 1.200 Sitzplätzen. „Drei Jahre wird man brauchen, um verschiedene Dinge auszuprobieren“, sagt Dekan Klodt. Erst danach könne auch über den künftigen Innenausbau entschieden werden.

Offen sei für ihn beispielsweise, ob noch einmal eine große, teure Orgel für St. Johannis angeschafft werden sollte. Auch auf eine kostspielige Lichtanlage werde die Kirche vermutlich verzichten. Dem wachsenden Kostendruck werde außerdem wohl die Heizungsanlage zum Opfer fallen, die einst all den Trubel ausgelöst hatte. Nach den Erfahrungen während der Energiekostenkrise und einem Winter mit kalter Kirche, in denen Heizkissen die Gläubigen bei Laune hielten, halte er es eigentlich für „ausgeschlossen, dass wir noch einmal eine bekommen“, sagt Klodt.