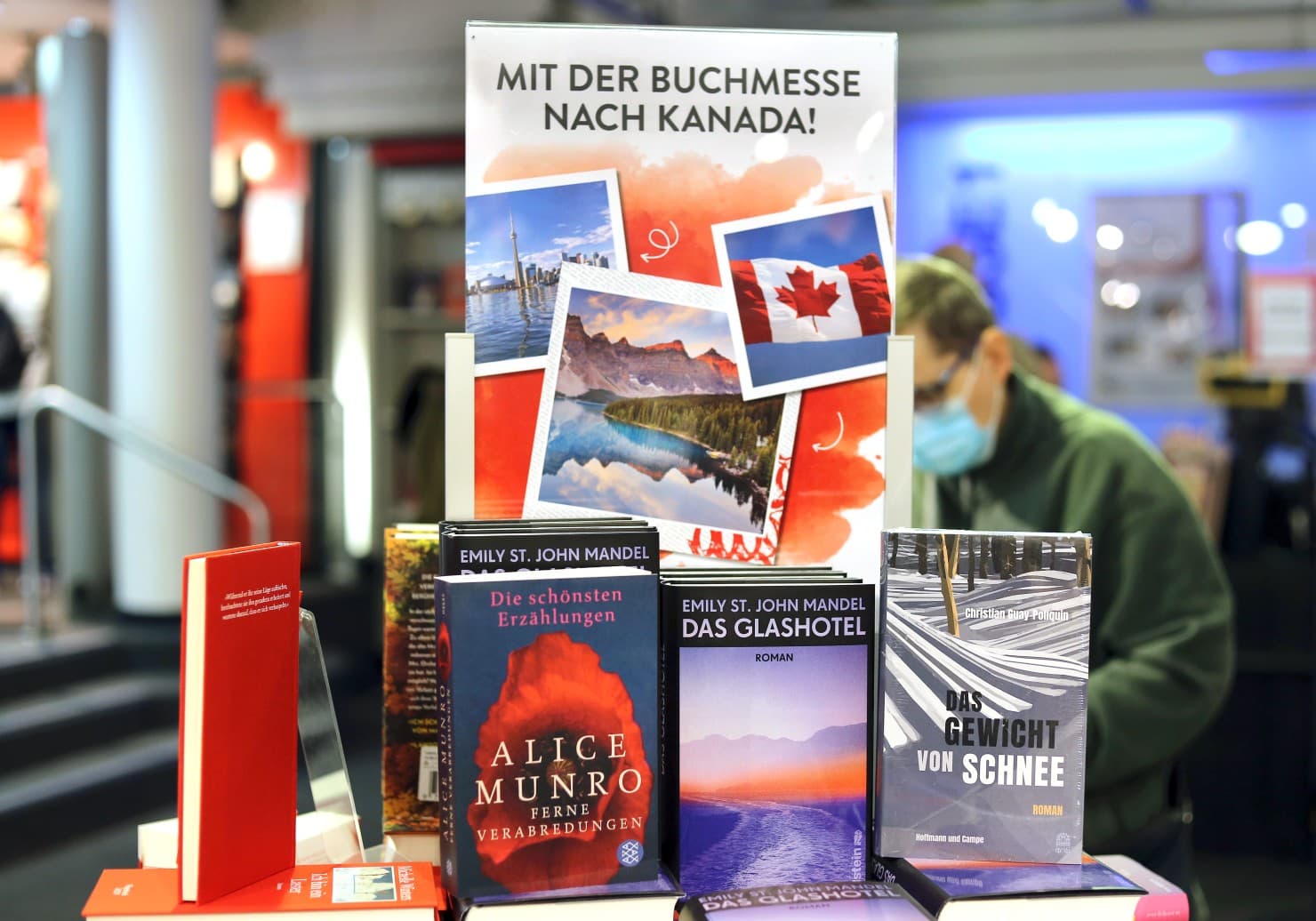

Frankfurt a.M. (epd). Kanada, das ist Natur, Wald und Wildnis. So jedenfalls das gängige Klischee: gewaltige Bergmassive, unendliche Wälder, Schneelandschaften. Wie sehr die Auseinandersetzung mit ihrem Territorium die Kanadier selbst beschäftigt, zeigt die Literatur des nordamerikanischen Landes, das jetzt pandemiebedingt im zweiten Jahr Gast der Frankfurter Buchmesse ist. Diesmal reisen rund 60 kanadische Autorinnen und Autoren an. Margaret Atwood, die in ihrem

aufsehenerregenden «Streifzug durch die kanadische Literatur» bereits 1972 die Rolle der Natur hervorhob, ist virtuell dabei.

Atwoods subjektiv gefärbte Literaturgeschichte Kanadas, «Survival», ist soeben im Berlin Verlag auf Deutsch erschienen. Ihr Titel greift auf, was Atwood für den zentralen Begriff der jungen kanadischen Literatur hält: Überleben. Diese sei von Beginn an durch eine grausame Natur, ein extremes Klima und Abgrenzungskonflikte

bestimmt.

«Die Natur ist ein Ungeheuer», schreibt Atwood. In der kanadischen Dichtung werde die Natur zum «riesigen, übermächtigen Feind, dem der Mensch unterliegen muss», es sei denn, er führt Krieg gegen sie. Geprägt von der romantischen Lyrik William Wordsworths (1770-1850), hätten die früheren Einwanderer ihr Bild von Schönheit und Göttlichkeit der Natur nicht mit der brutalen Wildnis des Landes in

Einklang bringen können - nachzulesen etwa in den Büchern Susanna Moodies (1803-1885). Als «dystopisch und düster» beschreibt Atwood die Literatur ihres Heimatlandes. Tod durch Wildnis komme erschreckend oft vor. Vor allem der Winter wurde zur Metapher für Entfremdung, Schrecken und Tod. Der 2020 bei Hoffmann und Campe erschienene Roman «Das Gewicht von Schnee» des Schriftstellers Christian Guay-Poliquin nimmt dieses Bild auf.

Zwei Männer - der eine alt, der andere nach einem Autounfall mit gebrochenen Beinen - müssen in einem Dorf ausharren, das ohne Strom und mit knappen Lebensmitteln im Schnee versinkt. Die offenbar chaotischen Umstände außerhalb des Dorfes bleiben unsichtbar, die Männer sind in einer engen Behausung auf sich zurückgeworfen - zwischen Hilfsbereitschaft und Hass. Wie der meterhohe Schnee, der Einbruch extremer, ja tödlicher Naturgewalt, jegliche Sicherheit und im Zweifel auch Solidarität zunichtewerden lässt, beschreibt Guay-Poliquin ebenso poetisch wie illusionslos. Es geht ums pure Überleben.

Insofern kann das Buch als weiterer Beleg für Atwoods These vom Überlebenskampf gelten. Doch im Verhältnis zur Natur zeigt sich neuerdings auch noch eine ganz andere Sichtweise. Heute bedrohe nicht nur die Natur den Menschen, sondern eher der Mensch die Natur, reflektiert Atwood im Nachwort zur neuen Ausgabe von «Survival».

Eine ökologisch-kritische Perspektive nimmt etwa Michael Christie ein, passend zur radikalen Klimaschutz-Bewegung: Sein Roman «Das Flüstern der Bäume» (Penguin) schildert, wie die Greenwoods seit Generationen mit dem Wald und von ihm leben: Vom Holzmagnaten Harris, für den Kahlschlag riesiger Wälder verantwortlich, bis hin zu Ökoaktivistin Jake. Der jüngste Spross der Familie führt im Jahr 2038 reiche «Pilger» durch einen der letzten Primärwälder der Erde, während ringsum die Natur dem «Großen Welken» anheimfällt. Die «Kathedralen» genannten Urwälder werden - frei nach Umwelt-Guru John Muir - zu einer Art Religionsersatz.

Eine neue Einstellung zur Natur prägt aber auch das Werk von Jocelyne Saucier. Sie erzählt in ihrem Roman «Ein Leben mehr» (Suhrkamp), wie das Überleben in der Wildnis gelingen kann: Drei alte Männer haben sich Hütten in den tiefsten Wäldern Ontarios gebaut und leben dort auf sich gestellt; sie haben sich den Gesetzen der Natur angepasst und erfahren den Wald vor allem als Ort der Freiheit. Bei Saucier ist der Mensch Teil einer Natur «die ist, wie sie ist» (Atwood).

Die Autoren der «First Nations», Inuit und Métis werfen noch mal einen anderen Blick auf die Wildnis und die natürlichen Lebensgrundlagen. Richard Wagamese (1955-2017) schildert in «Das weite Herz des Landes», wie sich ein Sohn und sein alkoholkranker Vater auf einen «Medicine Walk» in die Einsamkeit begeben. Die Natur scheint hier - ebenso wie das Geschichtenerzählen auf dem Weg - als Heilerin und Quelle des Lebens, auch wenn der Vater am Ende stirbt.

In der indigenen Literatur stehe der Mensch in einem fast kosmologischen Zusammenhang mit der Natur, sagt die Amerikanistin Katja Sarkowsky. In der kanadischen Literatur insgesamt sei immer stärker ausdifferenziert worden, was Natur heißen kann. Das Bild von ihr habe sich verändert bis dahin, dass die Natur selbst gefährdet sei. Überleben bekomme eine neue Bedeutung. Doch Klima-Dystopien seien kein kanadisches Spezifikum mehr.